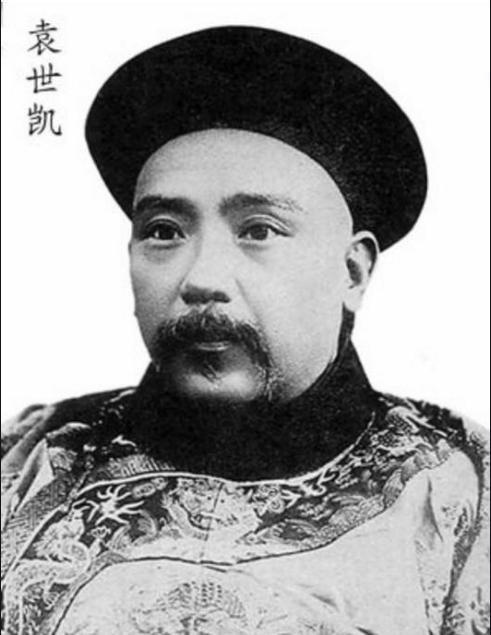

袁世凯上位,为何不但不杀溥仪,还为皇室成员争取优待条件? 6岁的溥仪在紫禁城里颤抖着小手,在一份他完全不懂的文件上按下手印,这就是清帝退位诏书,宣告着中国两千多年帝制的结束,但奇怪的是这个末代皇帝不仅没有被赶出皇宫,还继续享受着每年400万银元的优待费用。 促成这一切的正是逼迫清帝退位的袁世凯,按照历朝历代的惯例,新政权建立后往往要斩草除根,但袁世凯却选择了完全不同的做法,他不仅让溥仪继续住在紫禁城,还允许他保留皇帝的尊号。 袁世凯的这个决定并非一时冲动,当时南北双方正在激烈对峙,革命党控制南方数省,而北方大部分地区仍在袁世凯手中,如何让南方接受他这个前清大臣做民国总统,是袁世凯面临的最大难题。 保留清室成了袁世凯展示诚意的最佳方式,他可以向革命党表示:“你们看,我连前朝皇帝都善待,更不会亏待共和政府。”这种姿态让孙中山等南方领袖觉得袁世凯确实有和平建国的诚意。 更重要的是北方的现实情况,1912年的北京城里,满蒙贵族虽然失去了政治特权,但仍然掌握着相当大的社会影响力,八旗子弟担任九门提督等重要职务,蒙古王公与清室世代通婚,这些人随时可能成为动乱的源头。 袁世凯手下的北洋将领中,不少人对清廷还有旧情,毕竟他们都是在清朝体制下成长起来的,突然要他们对前朝皇室下狠手,很多人心理上过不了这道坎,段祺瑞、冯国璋这些人虽然支持共和,但让他们参与迫害溥仪,恐怕会有抵触情绪。 《清室优待条例》看起来给了清室很多特权,实际上却是一个精心设计的笼子,溥仪可以继续当皇帝,但只能在紫禁城里当,不得干预政治,每年400万银元的供养费听着不少,但随着民国财政日益困难,这笔钱很快就成了空头支票。 袁世凯还有一层更深的考虑,他知道自己这个前清大臣当民国总统,合法性本来就不足,如果能得到前朝皇室的认可,等于为自己的政治地位增加了一个重要砝码,隆裕太后临终前对袁世凯的信任,确实为他赢得了不少政治资本。 从个人感情来说袁世凯对清室确实有一定的感激之情,他从一个科举落第的河南汉子,能够平步青云成为封疆大吏,完全靠的是清廷的提拔,即使后来被载沣罢官回乡,他心中仍然保持着对皇室的基本尊重。 这种心理在北洋系普遍存在,张作霖见到溥仪时照样行三跪九叩大礼,段祺瑞驱逐宫中太监时还特意保留了太妃们的体面,对这些旧军人来说,薄待前朝皇室就等于背叛了自己的出身。 袁世凯的优待政策在当时收到了预期效果,南方革命党看到了他的和解姿态,北方保守势力也没有大的反弹,最重要的是国际社会对这种温和的政权交接给予了积极评价,这为民国政府争取外交承认创造了有利条件。 但这个政策也埋下了后患,1917年张勋复辟时,溥仪作为现成的皇帝人选被推上了台面,虽然这次复辟只持续了12天就失败了,但却暴露了保留清室的潜在风险,袁世凯如果还活着,恐怕会后悔当初的决定。 更讽刺的是当袁世凯自己想当皇帝时,隆裕太后生前那句“袁世凯会守约吗”突然变成了最尖锐的质问,这个曾经善待前朝孤儿寡母的忠臣,转眼就撕下了伪装,历史总是充满了这样的黑色幽默。 从后来的历史发展看,袁世凯的这个决定确实展现了政治智慧,溥仪活到了新中国成立,从紫禁城到战犯管理所,从傀儡皇帝到普通公民,他的人生轨迹本身就是中国近现代史的一个缩影。 如果袁世凯当初选择了不同的做法,比如直接废黜清室或者流放溥仪,北方可能会出现更大的动乱,那样的话民国初年的政治格局可能会完全不同,袁世凯自己的政治生涯也可能会提前结束。 袁世凯优待清室的做法,在中国历史上并非孤例,汉高祖分封楚怀王后人,唐太宗善待隋炀帝子孙,都体现了同样的政治智慧,新政权要想稳定,往往需要对前朝势力采取某种程度的怀柔政策。 当然这种政策也需要恰当的时机和条件,1912年的中国正处在从帝制向共和转型的关键时期,各方势力都需要一个缓冲的过程,袁世凯的做法虽然存在争议,但在当时的历史条件下,可能确实是最现实的选择。 信源:名人类之《五大道名人居》—袁世凯故居. 北京旅游发展委员会官方网站