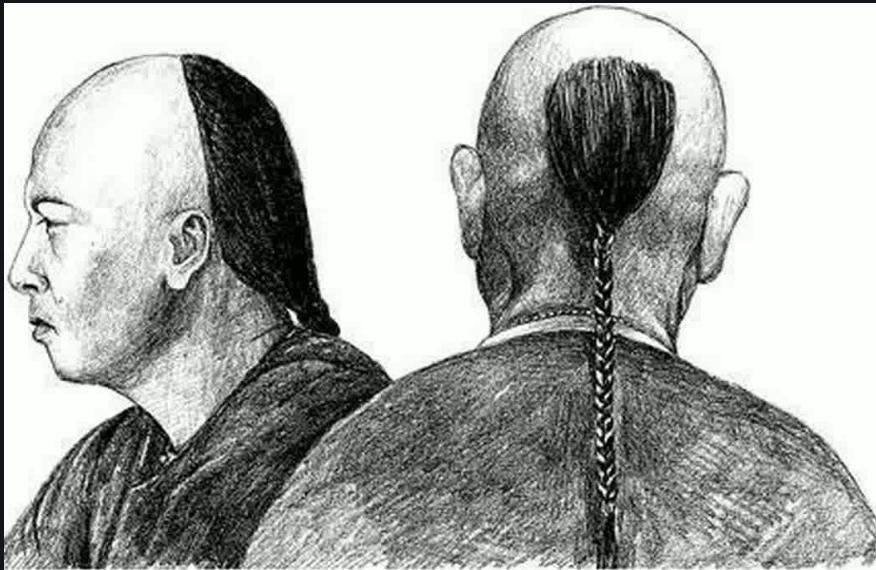

清朝男人的辫子多久洗一次,脏到让英国传教士直呼恶心? 清朝男人的辫子卫生状况确实让当时的外国人印象深刻,英国传教士在华期间的记录显示,不同阶层的辫子清洁程度差异巨大,但很少有人知道,清朝的发型制度在某些方面其实比前朝更加实用。 1644年清军入关时,满族人的“金钱鼠尾辫”只在头顶留下铜钱大小的头发,编成一根细辫,这种发型虽然被汉人认为难看,但确实比明朝男子的长发束髻更容易打理,剃发令颁布后,许多汉人宁死不从,但最终迫于生存压力妥协。 到了乾隆年间,允许留发的面积逐渐扩大到手掌大小,辫子也变得更粗,晚清时期干脆演变成“阴阳头”,只剃前半部分头发,后脑勺留长发编辫,这种变化让清洁变得更加困难,特别是对普通百姓来说。 富人家的辫子确实打理得很精细,慈禧太后每次洗头都要用米浆、鲜牛奶和人参水分层护理,整个过程需要几个小时,京城的“洗头铺”专门为有钱人服务,用上好的皂角和香油,一次收费相当于普通人半个月的收入。 贵族男子一般三天洗一次头,有专门的太监或仆人伺候,他们用的洗发材料除了皂角,还有茶籽饼、何首乌等名贵药材,洗完后还要用檀香油或茶花油润发,所以辫子总是油亮有光泽。 普通百姓的情况就完全不同了,农村地区连饮用水都紧张,更别说用来洗头,大多数人只能用草木灰烧制的碱水,这种土制洗剂去污能力有限,还容易伤害头皮,夏天能一个月洗一次就算不错了,冬天基本不洗。 英国传教士麦罗德在日记中详细记录了他的见闻,他写道贫民区的男子辫子散发出酸腐的气味,里面常常有虱子爬动,有些人的辫子因为长期不洗,已经硬结成块,用手都掰不开。 更糟糕的是国丧期间的卫生状况,按照清朝礼制,皇帝或太后去世后,全国男子一百天内不许剃头洗发,这期间连高级官员都要忍受虱子的叮咬,朝堂上经常能看到大臣们偷偷挠头的场面。 剃头匠的工具箱里篦子是必备物品,这种细齿梳专门用来清理辫子里的虱子和污垢,每次梳理下来的东西堆积如山,其中不仅有虱卵,还有各种食物残渣和泥土,有些剃头匠还要负责处理顾客头皮上的疮疖和脓包。 晚清时期辫子变得越来越难清洁,主要原因有三个方面,首先是发型复杂化,解开一根粗辫子重新编好需要两三个小时,普通人根本耗不起这个时间,其次是水源问题,农村地区打井困难,很多地方的水井都是咸水或苦水,不适合洗头。 最重要的是观念束缚,剪掉辫子被视为大逆不道,即使爬满虱子也得硬撑着,有些人为了避免虱子叮咬,会在辫子上涂抹猪油或者其他油脂,结果反而更容易积累污垢。 英国女记者曾经描述过一个农妇拆开辫子的场面,那根辫子里积攒的泥垢厚得像树皮一样,掉在地上发出“噼啪”的声音,更令人惊讶的是当时竟然有人相信吃头发里的虱子能够补血,这让外国人觉得不可思议。 城市里的情况稍好一些,但贫富差距依然明显,天津租界里那些西装革履的买办,辫子梳得油光锃亮,和欧洲人的头发没什么区别,而码头上的苦力们,辫子又脏又乱,散发着难闻的气味。 慈禧太后的洗发程序堪称奢华,先用温热的米浆洗去油腻,再用新鲜牛奶滋润发丝,最后用人参水定型,整个过程需要四五个宫女配合,光是准备材料就要花费半天时间,洗完后的头发不仅清香,还带着淡淡的甜味。 普通官员虽然比不上皇室,但也有自己的讲究,他们一般用茶籽饼洗头,这种材料既能去污又能护发,有些人还会在洗发水里加入菊花或者薄荷叶,既清洁又有淡香。 底层百姓就只能靠最简单的方法了,有些人用淘米水洗头,效果虽然一般,但总比不洗强,还有人用皂角泡水,但这种植物碱性太强,经常把头皮洗得红肿起泡。 辛亥革命爆发后,剪辫浪潮席卷全国,人们惊喜地发现,没了长辫不仅头皮病减少了,干起活来也更利索,孙中山曾经开玩笑说,剪掉辫子后感觉头都轻了好几斤。 最初还有人偷偷把剪下的辫子藏在家里,甚至送到祠堂保存,担心祖先怪罪,直到五四运动时期,这种做法才彻底消失,很多人回忆起那段“解放头发”的经历,都说感觉像卸下了沉重的包袱。