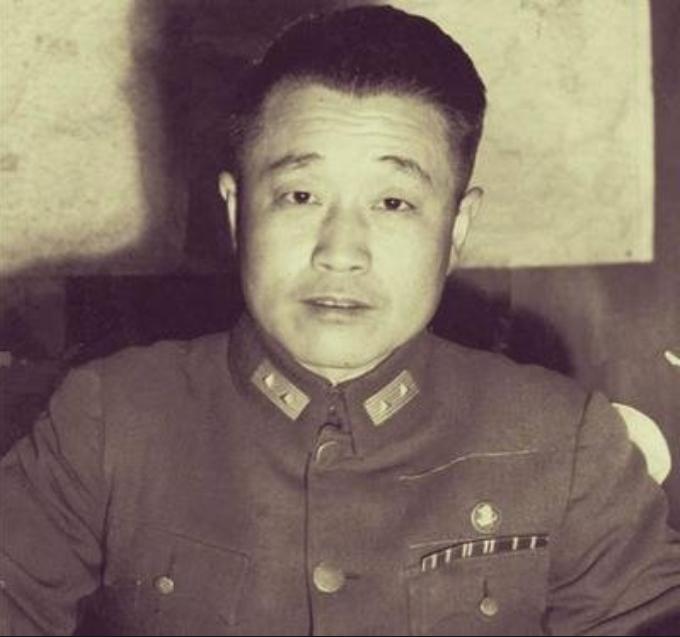

国民党中的另类黄百韬,没派系没靠山却成了中流砥柱,差点为孟良崮战役背锅! 1906年出生在天津的黄百韬,军旅生涯始于一个偶然机会,当时他只是北洋军阀李纯部队的一名传令兵,因为办事机灵被李纯看中,还娶了李纯家的女仆为妻,这个身份让他有机会进入军官教导团接受正规军事教育。 李纯死后黄百韬辗转投靠了山东军阀张宗昌,张宗昌败亡后,他又跟随徐源泉部队归顺了蒋介石,但在国民党军队里,他始终是“外来户”,没有黄埔军校的同学关系,也缺乏政治靠山。 为了改变这种处境,黄百韬主动申请到陆军大学深造,在那里他系统学习了现代军事理论,特别是步兵战术和夜战技巧,毕业后分配到顾祝同的第三战区担任参谋长,这是他人生的重要转折点。 1941年皖南事变期间,黄百韬负责制定具体的作战方案,他详细分析了新四军的兵力部署和行进路线,为国民党军队的伏击行动提供了关键情报,这次行动的成功让顾祝同对他刮目相看,推荐他出任第25军军长。 第25军是一支典型的杂牌部队,由东北军残部、川军和地方武装拼凑而成,军纪松散,装备落后,战斗力很差,黄百韬上任后做的第一件事就是整顿军纪,他亲自制定了详细的训练计划。 每天凌晨4点,黄百韬就和士兵们一起出操,他特别重视夜战训练,认为这是杂牌军战胜正规军的关键,经过一年多的严格训练,第25军的战斗力有了明显提升。 1946年解放战争爆发后,第25军改编为整编第25师,成为国民党军在华东战场的主力之一,在苏北战场上,黄百韬指挥部队连续攻克泰县、高邮等地,一时间风头很盛。 但真正让黄百韬名声大噪的是邵伯之战,华东野战军集中优势兵力围攻邵伯,黄百韬率部坚守7天7夜,虽然最终被迫撤退,但第25师的伤亡远小于攻方,这在当时的国民党军队中是很罕见的。 1947年孟良崮战役前夕,张灵甫主动要求脱离李天霞指挥,改隶黄百韬的第25师,这个决定让很多人感到意外,因为第74师是国民党军的王牌部队,而黄百韬只是杂牌军出身。 张灵甫的想法其实很现实,李天霞是他的老上级,处处制约他的行动,而黄百韬没有什么政治背景,不会对第74师指手画脚,这样张灵甫就可以获得更大的作战自主权。 但张灵甫显然低估了华东野战军的实力,第74师孤军深入孟良崮后很快被包围,黄百韬接到命令立即率第25师前往救援,他们从两个方向同时发起攻击,一度推进到距离孟良崮只有3公里的地方。 关键时刻华东野战军投入预备队阻击救援部队,第25师伤亡惨重,始终无法突破最后的封锁线,第74师全军覆没,张灵甫阵亡,黄百韬也因此受到严厉处分。 蒋介石原本要撤掉黄百韬的职务,但顾祝同出面为他求情,理由是在这次战役中,只有黄百韬真正尽力救援,其他部队都在观望,最终黄百韬被处以“撤职留任”,继续担任第25师师长。 1948年豫东战役成为黄百韬军旅生涯的高光时刻,华东野战军围歼区寿年兵团时,黄百韬率部火速驰援,他亲自指挥突击队,硬是从包围圈中救出了大部分国民党军队。 这次胜利让黄百韬获得了青天白日勋章,并晋升为第7兵团司令,对于一个杂牌军出身的将领来说,这已经是相当高的荣誉了,但他的好运很快就结束了。 1948年11月淮海战役开始,黄百韬的第7兵团奉命向徐州集中,但刘峙迟迟不下撤退命令,等到华东野战军完成包围时,第7兵团已经被困在碾庄地区,完全失去了机动能力。 碾庄是苏北平原上的一个小镇,周围没有任何可以利用的地形,黄百韬只能就地构筑工事,准备与华东野战军决一死战,他把兵团指挥部设在碾庄车站,亲自指挥各部队的防御。 华东野战军集中了7个纵队的兵力攻打碾庄,战斗异常激烈,第7兵团虽然装备精良,但兵力处于劣势,而且没有外援,黄百韬多次电请徐州方面派兵支援,但始终得不到有效回应。 战斗进行到第10天时,第7兵团的弹药已经基本耗尽。黄百韬知道大势已去,开始销毁重要文件和密码本,他给蒋介石发了最后一份电报:“同床异梦,焉能不败。” 11月22日,华东野战军发起总攻,经过12小时激战,碾庄失守,黄百韬在指挥部内举枪自尽,终年48岁,第7兵团全军覆没,华东野战军也付出了巨大代价。 黄百韬之死在国民党军内部引起巨大震动,蒋介石亲自为他举行追悼会,追授二级上将军衔,连华东野战军司令员粟裕也承认,黄百韬是他遇到的最难对付的国民党将领之一。 信源:青天白日勋章具传奇色彩 黄百韬之子曾换回一命. 中国新闻网