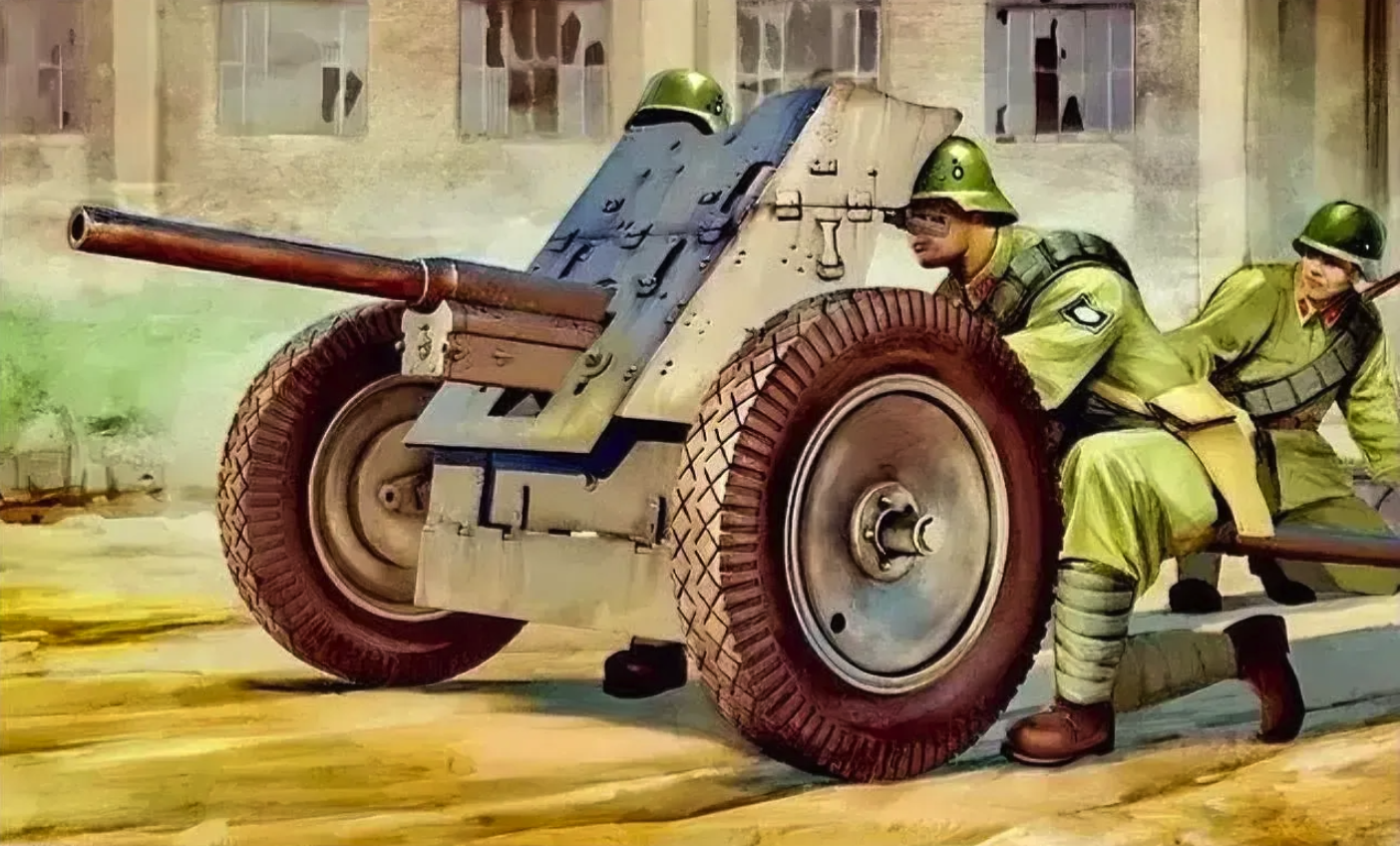

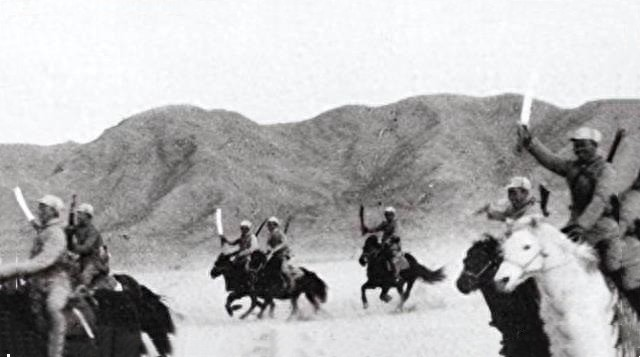

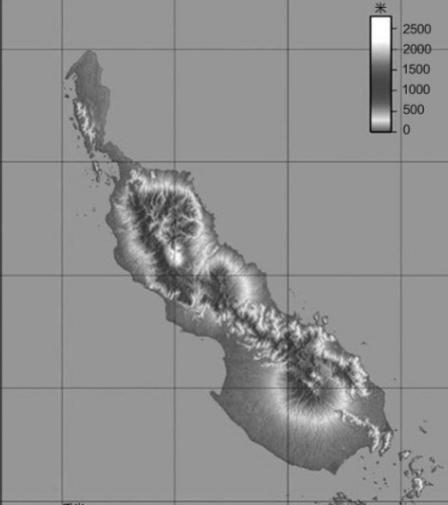

同样是超级大国,为何苏联打日军容易,美国却打得很吃力呢? 1945年8月,两个不同的战场呈现出截然不同的景象,太平洋上美军正在硫磺岛付出巨大代价,7000名美军士兵阵亡才拿下这个21平方公里的小岛,与此同时苏联150万大军进入中国东北,仅用24天就击败了70万关东军。 硫磺岛战役从1945年2月开始,美军投入11万兵力攻打2万日军,日军将整座火山岛挖成了地下要塞,建造了18公里长的地道系统和1500个混凝土掩体,美军连续轰炸72天,投下了6800吨炸弹,但对地下工事效果有限。 登陆作战中美军平均每天只能推进200米,日军从地道中突然出现,用机枪和迫击炮攻击美军,然后迅速消失在地下,美军士兵形容这里“每一寸土地都要用血来换取”,整个战役美军伤亡28686人。 冲绳岛的情况更加惨烈,1945年4月至6月,美军投入54万兵力对阵11万日军,日军利用岛上的石灰岩洞穴构建防御体系,还动员平民参战,美军最终伤亡8万多人,日军几乎全部战死。 这些太平洋岛屿战役有几个共同特点,首先是地形复杂,多山多林,重型装备难以发挥作用,其次是日军采用了新的防御策略,不再像以前那样发动万岁冲锋,而是依托工事进行持久战。 苏联在东北的战役完全不同,1945年8月9日凌晨,苏军从三个方向同时发起进攻,参战部队包括11个集团军、6个坦克军和3个航空集团军,总兵力157万人,坦克5500辆,火炮26000门。 关东军在1945年时已不复当年威风,70万兵力中,只有24个师团是满员编制,其余都是临时拼凑的部队,坦克只剩下约200辆,而且大部分是老式的89式中型坦克,与苏军的T—34相比差距悬殊。 更重要的是兵员素质问题,关东军的精锐部队早在1944年就被调往太平洋战场,留下的多是新兵、预备役人员和朝鲜籍士兵,这些部队缺乏训练,士气低落,武器装备也严重不足。 战场环境对苏军极为有利,东北平原地势平坦,非常适合大规模机械化部队作战,苏军坦克集群可以快速突进,切断日军各部队之间的联系,而在太平洋岛屿上,坦克根本无法发挥作用。 苏军的战术也很有效,他们采用多点突破、深度穿插的打法,避免与日军坚固阵地正面硬碰,主力部队绕过日军据点,直接攻击指挥部和交通枢纽,造成日军指挥系统瘫痪。 时机选择同样关键,苏军发起攻击时,日本已经承受不了继续作战的压力,8月6日和9日,美军在广岛和长崎投下原子弹,8月8日,苏联对日宣战,三重打击让日本政府意识到战争已经无法继续。 关东军司令山田乙三后来承认,部队在苏军攻击下“完全失去了战斗能力”,许多日军部队甚至没有进行像样的抵抗就投降了,整个战役中,苏军伤亡3.2万人,而关东军被俘虏59.4万人。 但这并不意味着苏军实力远超美军,1939年诺门罕战役时,苏军与日军关东军精锐部队交手,付出了近万人伤亡的代价才获胜,那次战役让苏联意识到日军的战斗力,因此在1941年德国入侵时选择与日本签署中立条约。 美军在太平洋战场的“艰难”更多体现在战术层面,岛屿作战本身就是最困难的军事行动之一,需要海军、陆军、航空兵密切配合,而且美军面对的是有充分准备时间的日军防御阵地。 从整体战果看美军的表现其实相当出色,太平洋战争期间,美军伤亡41.6万人,日军死亡约230万人,即使在最惨烈的硫磺岛,美日伤亡比例也是1:3,这个数字说明美军的战斗效率并不低。 美国还有一个重要优势是工业生产能力,战争期间美国建造了175艘航空母舰、8艘战列舰、48艘巡洋舰、349艘驱逐舰。这种生产能力让美军可以承受较大损失而不影响整体战略。 苏联在东北的胜利很大程度上得益于美军四年来在太平洋战场的消耗战,正是美军摧毁了日本海军和航空兵主力,炸毁了日本工业设施,才让关东军变成了一支缺乏补给和支援的孤军。 地理因素也不容忽视,美军需要跨越太平洋作战,每一次登陆都要组织庞大的运输船队,而苏军在东北作战时,后勤补给线相对较短,可以集中更多资源用于作战。 假设让美军和苏军交换战场,结果可能完全不同,美军如果在东北平原作战,凭借其强大的空中力量和机械化程度,很可能取得更快的胜利,而苏军如果去攻打太平洋岛屿,恐怕也会遇到同样的困难。