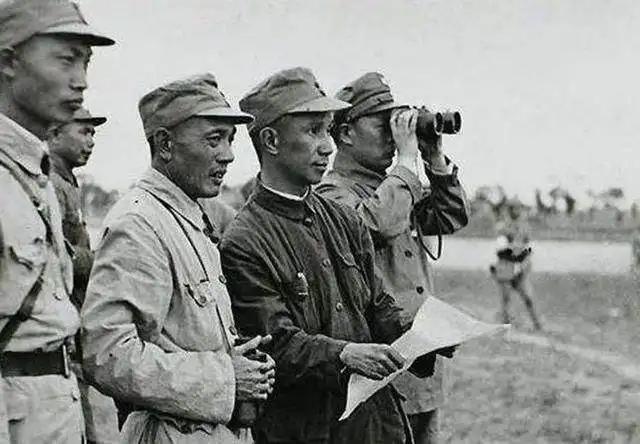

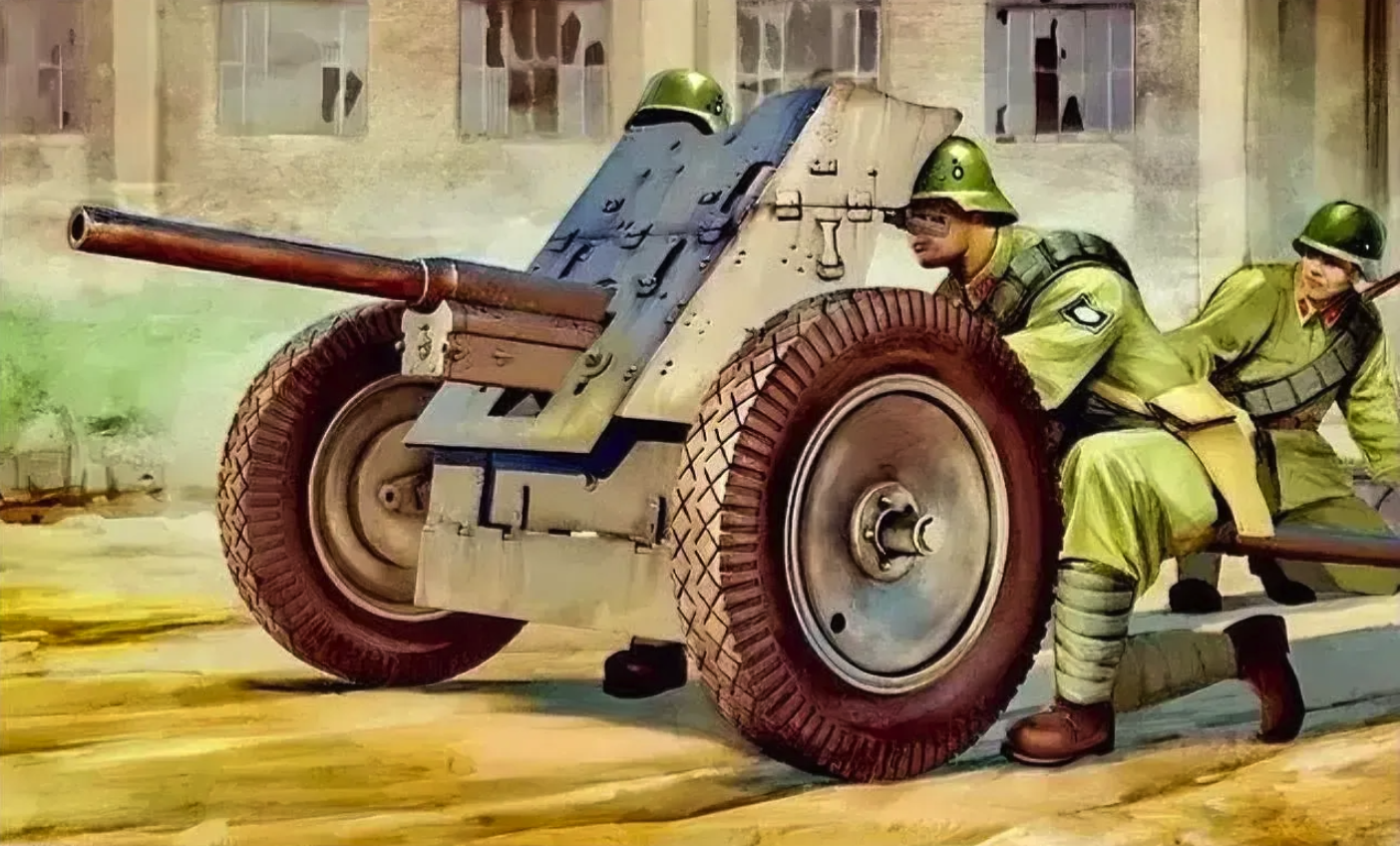

“你们那样果敢、迅猛地消灭第74师,在中国这片土地上,有两个人没想到,一个是蒋介石,另一个就是我毛泽东!” 山东孟良崮发生了一场改变解放战争走向的战役,国民党军整编74师全军覆没,师长张灵甫阵亡,这个结果不仅让蒋介石震惊,也让毛泽东感到意外。 整编74师是国民党军的王牌部队,装备了全套美式武器,兵力3.2万人,师长张灵甫毕业于黄埔军校,在抗战中立过战功,深得蒋介石信任,这支部队自1946年进入华东战场后,一直是华野的劲敌。 在此前的涟水战役中,华野第6师与74师激战数日,虽然最终取胜,但自身也付出了很大代价,当时粟裕就暗下决心,以后如果有机会歼灭74师,一定要让6师参战。 但张灵甫并不是鲁莽的人,在随后几个月的作战中,74师始终与友邻部队保持密切配合,行动谨慎,让华野一直找不到合适的战机。 1947年4月,国民党军集中45万兵力向山东解放区发动进攻,面对如此大规模的攻势,华野采取了灵活的战术,先后佯攻泰安、宁阳等地,试图分散敌军兵力。 但蒋介石吸取了此前的教训,严令各部队不得孤军深入,必须保持密集队形,这样一来华野设计的围点打援战术屡屡落空,战场陷入僵持状态。 关键时刻毛泽东发来电报:“敌军密集不好打,忍耐待机。”这个指示让华野调整了战术思路,开始主动后撤,诱敌深入。 华野的撤退行动起到了预期效果,蒋介石误以为解放军士气低落,准备撤出山东,于是命令顾祝同全线追击,国民党各部队为了抢功,推进速度明显加快。 这种急躁情绪导致了严重后果,74师与左右两翼的25师、83师之间出现了较大间隙,特别是与25师的距离拉开到了15公里以上。 粟裕敏锐地察觉到了这个变化,5月13日晚,他果断下令华野主力向74师发起攻击,同时派部队切断其与友邻的联系,形成了分割包围的态势。 张灵甫发现被包围后,立即率部占领了孟良崮高地,这座山峰海拔575米,地势险要,按理说是很好的防守阵地,但实际情况却与预期相反。 孟良崮虽然易守难攻,但也有明显弱点。山上缺水,无法长期坚守,更重要的是美式重武器在崎岖的山地难以发挥作用,而华野步兵的轻武器优势反而得到了体现。 战斗从5月14日凌晨开始,异常激烈,华野投入了1、4、6、8、9等5个纵队约15万人,张灵甫虽然多次呼叫空中支援,但山上的刺槐林遮挡了视线,飞机投弹效果有限。 最关键的是援军问题,距离74师最近的黄百韬25师虽然只有5公里,但被华野1纵队死死挡住,始终无法突破,李天霞的83师援助不力,推进缓慢。 这种现象反映了国民党军内部的复杂关系,各部队之间缺乏真正的协调配合,往往各自为政,在关键时刻,这种弱点暴露得特别明显。 华野方面则展现出了高度的执行力,当发现74师实际兵力比情报多出1万人时,粟裕立即调动预备队增援,当援军逼近到10公里时,他亲自到前线督战。 经过3天3夜的激战,5月16日下午,74师指挥部被攻破,张灵甫在山洞中自杀身亡,整个74师除少数人突围外,其余全部被歼,华野俘虏了1.9万人,缴获大量美式装备。 这次战役的影响远远超出了军事层面,74师被全歼的消息传开后,国民党军其他部队士气大受打击,许多人开始怀疑能否战胜解放军。 蒋介石对这个结果感到非常震惊,他在日记中写道,没想到自己最精锐的部队会在如此短的时间内全军覆没,这让他对整个战争前景产生了动摇。 而在解放军方面,孟良崮战役的胜利极大鼓舞了士气,毛泽东认为这标志着人民解放军已经具备了在外线歼灭国民党军主力的能力,战略反攻的条件已经成熟。 值得注意的是华野能够取得这样的胜利,离不开当地人民的支持,据统计仅沂蒙地区就有92万民工参与支前,运送粮食弹药,抢救伤员。 这些民工冒着生命危险,用小车推、肩膀扛,把军需物资送到前线,有的村庄几乎全村男女老少都参与了支前工作,体现了人民战争的巨大威力。 从军事角度看孟良崮战役体现了粟裕高超的指挥艺术,他能够在复杂的战场环境中,准确判断战机,果断调兵遣将,最终以劣势装备战胜了优势敌人。 这场战役也说明在现代战争中,装备虽然重要,但不是决定性因素,指挥员的水平、部队的士气、人民的支持,往往更加关键。 张灵甫选择上山固守,从战术角度看并非完全错误,但他低估了华野的攻坚能力,高估了友军的救援速度,最终导致了悲剧性的结局。 信源:粟裕指挥江南抗战 日军胆战心惊:新四军是个神 柳州政法