秦岭笑谈[超话]【地理与旅游学院暑假社会实践】——探寻阿胶文化之旅:走进中国阿胶博物馆

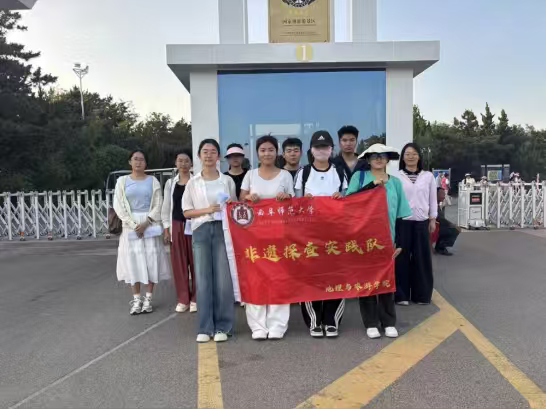

“铅华洗尽依丰盈,雨落荷叶珠难停。暗服阿胶不肯道,却说生来为君容。” 阿胶,这味传承千年的滋补圣品,承载着中华民族深厚的文化底蕴与智慧结晶。为深入了解阿胶文化,曲阜师范大学地理与旅游学院非遗探查实践队东阿分队走进了中国阿胶博物馆,开启了一场别开生面的文化探索实践。

中国阿胶博物馆坐落于山东省聊城市东阿县,由东阿阿胶股份有限公司出资兴建,是我国唯一以“滋补养生”为主题,以单品种中药材阿胶为主线的专题性博物馆,承载着国家中医药文化宣传教育的重要使命。其建筑面积1200余平米,共设有11个展厅,由古代和现代两部分组成,馆藏文物资料达1200余件,通过丰富多样的展陈形式,全面展示了阿胶的发展历程、制作工艺、文化价值等。

溯源:穿越千年的阿胶起源

踏入博物馆,仿佛穿越时空,开启了一场与千年阿胶文化的对话。在阿胶起源展区,一幅幅珍贵的历史图片和文字介绍,清晰勾勒出阿胶的发展脉络。

据史料记载,阿胶的起源可追溯到三千多年前的商代。当时,人们已发现驴皮熬制的胶状物具有药用价值,并逐渐将其应用于医疗和养生领域。随着时间推移,阿胶制作工艺不断改进,品质日益提高,逐渐成为宫廷贵族和民间百姓都喜爱的滋补品。

讲解员特别提到,南北朝时著名的医药学家、道学家陶弘景在《名医别录》中曾说过:“阿胶,出东阿,故名阿胶。” 这揭示了阿胶与东阿县的深厚渊源——独特的地域环境和水质条件,为阿胶的优质品质奠定了基础,也让“东阿”成为阿胶的地理标志。

探秘:精益求精的制作工艺

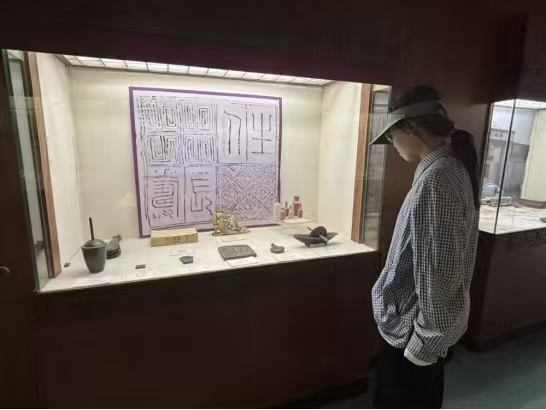

在阿胶制作工艺展区,实物展示、模型演示和多媒体互动等方式,让实践队员得以深入了解阿胶制作的复杂工序。

从精选优质驴皮开始,阿胶制作需历经泡皮、刮毛、焯皮、化皮、熬汁等50多道工序,每一步都严格遵循传统技艺,容不得半点马虎。熬胶过程中,师傅们凭借世代相传的经验,精准把控火候与时间,让驴皮逐渐转化为珍贵的阿胶。其中,熬制环节最为关键,既要掌握好火候大小和时间长短,还要时刻观察胶液状态,确保熬出的阿胶色泽晶莹、质地细腻、功效卓越。

如今,在传承传统工艺的基础上,现代科技也被引入阿胶制作过程。例如,运用先进的检测设备对驴皮质量严格把关,利用精确的温控系统控制熬胶温度,进一步提升了阿胶的品质和生产效率,实现了传统与现代的完美融合。

品韵:浸润文化的价值内涵

博物馆不仅展示了阿胶的实用价值,更深入呈现了其丰富的文化内涵。阿胶不仅是一味良药,更是中华传统文化的重要载体。

在古代,阿胶常被用于宫廷御方,是皇室贵族养生滋补的珍品;在民间,它也是百姓调理身体、馈赠亲友的首选。其药用价值在《本草纲目》《神农本草经》等诸多医学典籍中均有详细记载,对滋阴补血、润燥止血等有显著功效。

馆内还陈列着许多与阿胶相关的诗词歌赋、书画作品,以及古代阿胶的包装、器具等。如清代的朱漆木匣,用于盛装进贡的阿胶,其精美的制作工艺和华丽的装饰,彰显了阿胶作为贡品的尊贵地位;而古代医书中对阿胶的论述和配方,更是体现了古人对阿胶药用价值的深入研究和应用。

展望:传统与创新的当代传承

在现代部分展厅,一系列图片、实物和多媒体展示,讲述了东阿阿胶股份有限公司的创业历程与辉煌成就。企业在传承阿胶文化的同时,不断创新发展,推出了阿胶糕、阿胶口服液、阿胶粉等多种适应现代消费者需求的产品,让阿胶这一传统滋补品更好地融入了现代生活。

同时,企业还积极开展文化旅游项目,打造阿胶世界、阿胶城等,将阿胶文化与旅游产业相结合,让更多人有机会亲身感受阿胶文化的独特魅力,推动了阿胶文化的传播与发展。

此次参观中国阿胶博物馆的实践活动,让实践队员受益匪浅。不仅深入了解了阿胶的历史渊源、制作工艺和文化价值,更深刻认识到非遗传承的重要性与紧迫性。阿胶作为国家级非物质文化遗产,是中华民族的瑰宝,它的传承与发展不仅关乎中医药文化的延续,更承载着民族的记忆和情感。

未来,实践队员希望能有更多的人走进中国阿胶博物馆,了解阿胶文化,感受中医药文化的博大精深。同时,也期待阿胶这一传统瑰宝能够在传承与创新中不断发展,为人类的健康和文化繁荣做出更大的贡献,让中华民族的优秀传统文化代代相传,源远流长。