秦岭笑谈[超话]【地理与与旅游学院暑假社会实践】——探寻非遗之美,传承文化根脉

在城市的喧嚣中,总有一些古老的技艺,如同静谧的花朵,散发着独特的芬芳。近日,曲阜师范大学非遗探查实践队临沂分队走进非遗的世界,与高桥手绣、龙家圈桑皮纸、李庄剪纸相遇,探寻它们背后的故事,感受传统文化的深厚底蕴。

一、灵动针线,绣出生活诗意——高桥手绣

踏入展示高桥手绣的场馆,仿佛走进一个色彩斑斓的童话世界。那些精美的绣品,以绸缎为纸,以针线为墨,勾勒出生活的万般风情。

高桥手绣历史久远,针法细腻多样,平绣、锁绣、打籽绣等,如同魔法师的咒语,让普通的布料拥有了灵魂。过去,农家女子凭借一双巧手,将对生活的热爱、对自然的观察,融入这一针一线。如今,虽受机器生产冲击,但仍有一群人坚守。每一针的穿梭,都是文化的接力,让高桥手绣在新时代继续绽放光彩,把生活绣成诗,把传统织成画。

二、桑皮为纸,书写岁月篇章——龙家圈桑皮纸

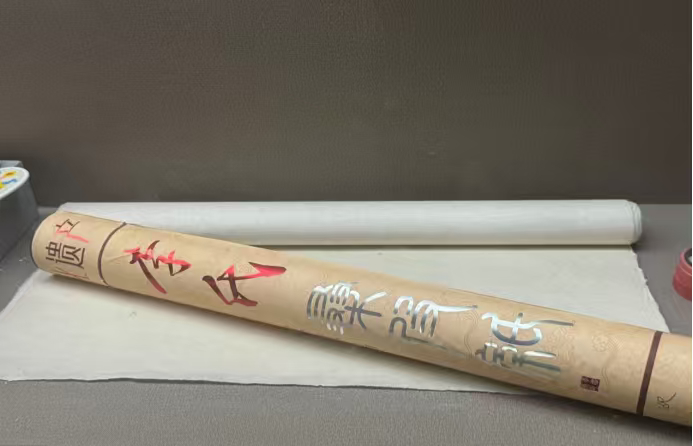

初见龙家圈桑皮纸,便被它的古朴质感深深吸引。那卷起来的纸筒,带着岁月沉淀的温度,“李氏桑皮纸”几个字,诉说着传承的故事。

龙家圈桑皮纸以桑树皮为原料,制作工序繁杂。从剥取桑皮、浸泡、蒸煮,到舂捣、抄纸、晾晒,每一步都考验着匠人的耐心与技艺。听展馆讲解员介绍,优质的桑皮纸坚韧耐用,古时常用作书画、档案用纸,保存百年仍完好。在电子文档盛行的今天,桑皮纸虽不再是书写主流,但它承载的传统工艺价值,弥足珍贵。

实践队员了解到,如今从事桑皮纸制作的匠人已不多,因工序繁琐、耗时费力,年轻人鲜少问津。但在当地非遗保护展馆里,一段记录片呈现着:有位老匠人,坚守了几十年,他带着这门手艺参加非遗展示,向游客讲解制作过程,让更多人知道,在工业化纸张之外,还有这样一种带着草木气息、饱含匠心的纸张,记录着过去的时光,也等待着与现代相遇,续写属于它的文化篇章。

三、红纸生花,剪出民俗温度——李庄剪纸

李庄剪纸的展厅里,那一幅幅“梅兰竹菊”剪纸,红得热烈,线条流畅,把花中四君子的神韵表现得淋漓尽致。剪纸艺人以刀为笔,以纸为纸,在方寸之间,创造出万千世界。

李庄剪纸题材广泛,从民俗故事到花鸟鱼虫,从吉祥图案到生活场景,都能成为创作内容。春节时剪“福”字、窗花,婚庆时剪“龙凤呈祥”,不同的剪纸承载着不同的祝福。这门技艺讲究构图精巧,刀法细腻,一剪一刻,都是匠心。

李庄剪纸就像民俗的温度计,反映着民间对美好生活的向往,也通过数字化传播,在现代社会找到新的路径,让这朵民俗之花,永远鲜艳,用红纸剪出时代的新故事,把古老的祝福,传递给更多人。

四、非遗传承,共筑文化根基

高桥手绣的针线、龙家圈桑皮纸的纹理、李庄剪纸的线条,共同编织起非遗文化的经纬。它们是历史的见证者,是先辈智慧的结晶,更是我们民族文化身份的标识。

在探寻过程中,实践队员看到传承的不易,也看到希望。年轻的面孔开始关注非遗,创意与传统融合的尝试不断出现。这些非遗项目,不该只是博物馆里的展品,更要走进生活,成为时尚的点缀、教育的素材、文化产业的活力源泉。

我们作为新时代的年轻人,有责任去了解、去传播这些非遗文化。让高桥手绣绣出潮流,龙家圈桑皮纸书写新篇,李庄剪纸剪出未来,让非遗之美,在传承中永恒,让文化根脉,在创新中延续,让这些古老的技艺,继续温暖我们的岁月,照亮文化传承的漫漫长路。这次非遗探寻之旅,是一场与传统文化的深度对话,那些灵动的绣品、古朴的纸张、鲜活的剪纸,已在心中种下传承的种子,期待有一天,我们都能成为非遗文化的传播者、守护者,让古老技艺永远生机勃勃,绽放时代光彩。