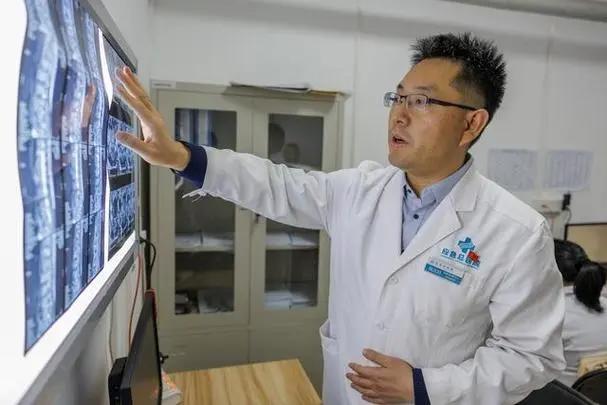

医疗科普短视频的兴起,背后折射出大家对健康的重视。 专家提醒,不要盲目听信短视频内容,尤其对于疑难杂症、夸大绝对性内容,要提高警惕。同时,关停账号等处罚力度不够有威慑力,还应该加大监管和打击力度。 “脑梗前的几大征兆,看了能救命”“有这几种情况要小心了”……刷短视频时,这类医疗 科普类内容极为常见,作为流量变现的热门赛道,健康科普类短视频因为受众群体广、受关注程度高、转化率高而备受追捧。 短视频账号“老陶说真话”经常发布手术室场景的视频,内容涉及各种急救和医疗案例,看 似专业且富有教育意义。 凭借其生动的讲述和真实的手术室场景,成功吸引了大量粉丝的关注,粉丝数量达148.4万。 今年,陶某又在平台发布了一段视频,声称一位病人与朋友喝酒、唱歌、泡澡后突发脑血管 爆裂,经抢救仍未脱离危险。 该视频迅速引发了网友的高度关注及大量转发。 然而,随着事件的发酵,真相逐渐露出水面,视频中所说内容好似并不真实,而是陶某自编自演的虚构内容。 经过调查与研判,平台发现陶某在过往视频中曾透露自己为安徽某整形机构医生,而此类急 救场景明显与其职业背景不符,高度怀疑其虚假摆拍。 随后,当地卫健部门和网信部门介入调查。 调查中,陶某执业的整形机构负责人承认,该视频是陶某“在家自编自导的”。 陶某的行为违反了“演绎”类作品的内容创作规则,即未注明视频内容为虚构或演绎,因此平台决定对陶某的账号“老陶说真话”及小号“我最勇敢”进行无限期封禁,以打击此类行为。 一位网上备受追捧的“良心”医生,竟然连身份都是自己给的,这让医疗科普短视频的真实 性和科学性遭到质疑,也引发了公众的广泛讨论。 “老陶”这样的博主还有多少? “晚上没事就会刷刷短视频,看到和家人有关的健康知识,或是有关养生、慢性病防治的科 普短视频都会看一看,有些还会转发到家庭群里,让家人都学习一下。”张敏是位养生达人,上有老下有小的她,最关心的就是家人健康。 短视频兴起后,医疗科普短视频成为她学习养生知识的重要渠道之一。 孙大爷是一名退休教师,在短视频平台上关注了数位医生,每天都会观看医疗科普的内容。 看到视频里穿着白大褂,讲着健康知识的人,孙大爷都认为是医生,视频的内容当成“医嘱”遵守。 每每刷到“大暑了这么吃孩子不上火”“牙痛就用一招”这类视频,马上收藏保存。 他对记者说:“我最喜欢看中医给的食疗偏方,还会照着上面说的去买原料,做给全家人吃。” 看完一位医生的一系列花椒养生的视频,声称“花椒加生姜,便秘和晕车好了”“花椒加醋,牙痛好了”“花椒加盐水,湿气和脚气没了”……孙大爷便买回家一斤花椒。 记者翻看了孙大爷收藏的视频,既有“孩子盗汗必看”“食疗补身”等贴近日常生活的内容,也有涉及心脑血管疾病、偏方治大病等内容。 记者在孙大爷家见到了一大包没有任何标识的散装中草药,据其介绍,是私信联系了网上一 位医生,从云南寄过来的,这位医生平时发的内容都是自己上山采药、晾晒的日常。 “这些药是他为我老伴专门配制的,能治糖尿病。”记者询问远程如何一对一诊疗,孙大爷说,医生要了老伴舌苔、手掌心的照片,诊断后配置了一个月的药量,价格为1350元。 记者在采访中发现,虽然健康科普类短视频男女老少都会刷到,但男性大多看看就算了,而 女性、老年人更容易轻信。由于更加注重个人及家人健康,他们不仅相信网络医生的话,还会下单购买。 医疗科普短视频的兴起,背后折射出大家对健康的重视。 但医疗科普只能普及相关知识,不适合诊疗、治病或者售卖药品。从以往的案例来看,关停账号等处罚力度不够有威慑力,还应该加大监管和打击力度。 同时平台应及时更新敏感词、关键词等,便于大数据及时检测。 同时提醒大家,不要盲目听信短视频内容,尤其对于疑难杂症、夸大绝对性内容,要提高警惕,遇事要去正规医院找真正的白大褂。