有网友表达过一个观点,认为工作时间是人类文明进步的唯一标准。

显然,这个观点相当极端。联合国采用人类发展指数,来描述各国社会经济发展情况,包括三大核心指标:人均GNI(可以简单理解为人均GDP)、预期寿命和受教育年限。不过,工作时间也是部分国家官方统计的宏观指标,基于这些数据,我们可得到一些国家人均工作时间的分布情况。从人均工作时间,我们可以观察不同国家的分布情况,得到一个结论:支持前述的观点,或反对之。

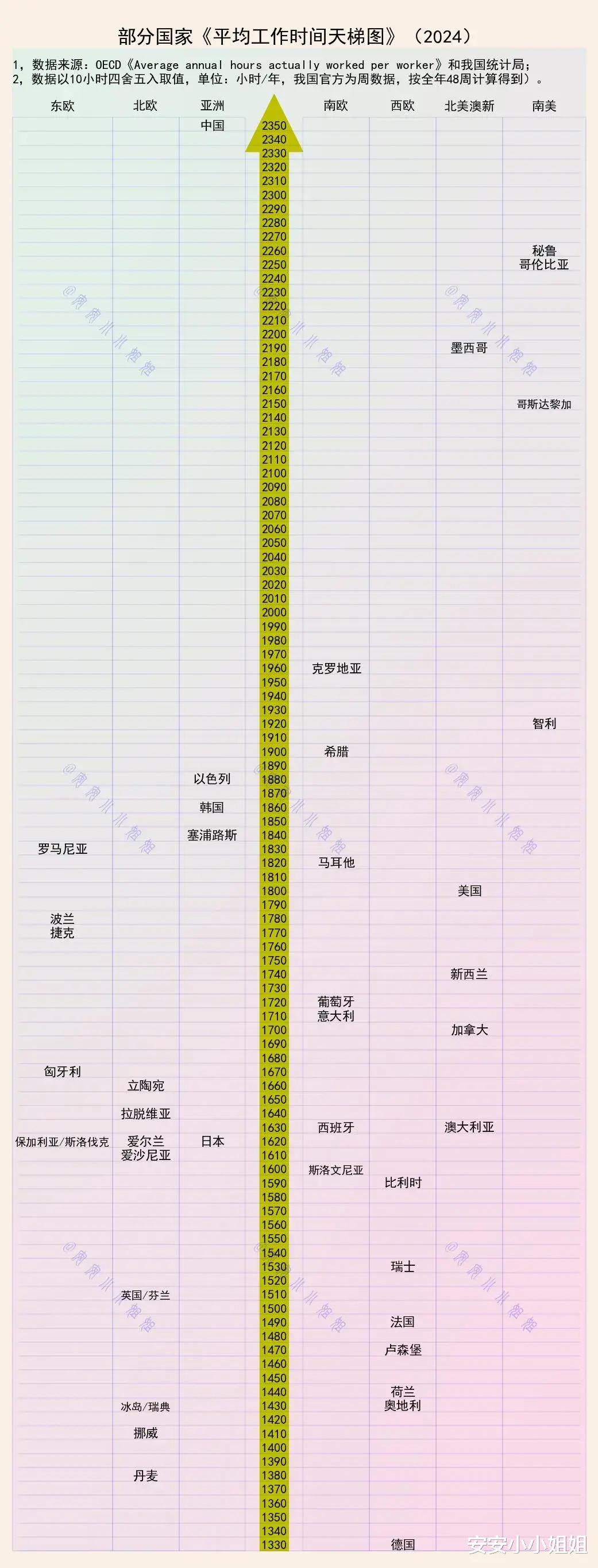

在这张纵向排列的图表上,中国以接近2350小时的年工作时间高居顶端,用大家熟悉的流行语说,叫遥遥领先。

而丹麦等北欧国家仅1400小时左右,相差近1000小时——相当于每年多工作整整三个半月。

这种差异绝非偶然。工作时间的长短,本质上体现的是不同文明发展阶段对"时间资源"的配置策略。

对于普通劳动者而言,时间确实是唯一能够自主支配的核心资源,也是唯一能换来生存资本的资源(有网友会表示我懂技术,其实大多技术工作也是时间堆积换来的)。而如何运用这份资源,则构成了文明差异的深层逻辑。

欧洲大陆呈现鲜明的南北梯度。部分国家仍在1900小时以上,大多在1600小时左右,德国更是低至1330小时。

这种分布与欧洲内部的产业分工高度吻合:南欧偏重旅游、农业等劳动密集型产业,北欧则已进入技术驱动的高附加值阶段。

值得注意的是,工作时间与劳动生产率并非简单线性关系。根据OECD配套数据,德国工人的单位时间产出比希腊高出近70%,这解释了为何更少工时能维持更高收入水平。这种"效率替代时长"的模式,代表着生产力发展的进阶形态。

北美、澳大利亚、新西兰在1600小时到1800小时,既保持相当的工作强度,又预留了充足的休闲空间。这种模式与其服务业占比超80%的产业结构相符,体现了成熟经济体对时间资源的合理化配置。

拉美国家则呈现分化态势。秘鲁、哥伦比亚超过2200小时(仍远低于我国水平),墨西哥和哥斯达黎加也在2100小时以上。

中国当前的高工时状态,可以算是这些年经济高速发展的核心因素之一,但却严重挤压了消费空间。

统计数据显示,最近几年人均工作时间不降反升,人们把更多的时间花在了工作上,自然就没有时间去消费了。

假期消费暴涨表明,从宏观层面全国、行业统筹,以实现降低工作时间、让人们用更多的时间去消费、休闲的目标,或许是在这轮AI技术迭代浪潮里的最后手段。

至于是否是判断文明的标准,借用传说中日本人的一句话:你们这样加班,很不人道呢!

评论列表