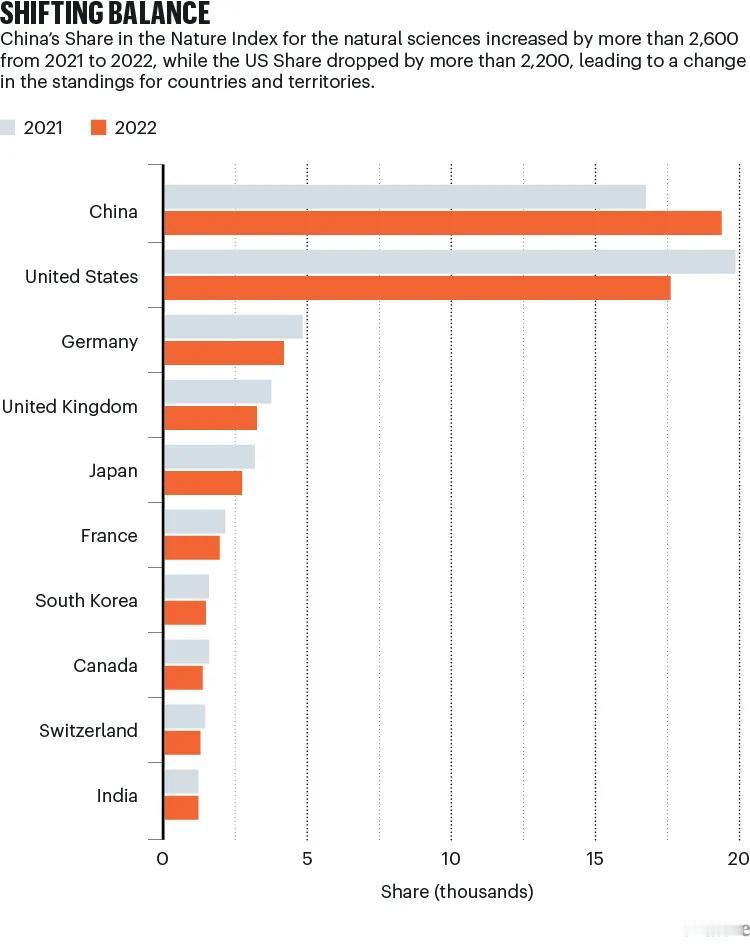

2025年诺贝尔科学奖项尘埃落定,获奖者名单被美日英法等G7国家包揽,中国身影依旧寥寥。 可西方媒体非但没有轻视,反而抛出一个充满困惑的问题:只有一位诺奖得主的中国,凭什么在科研实力上步步紧逼美国? 这2024年,Z国发表的科学论文近90万篇,第一次超越美国,稳稳坐上G20国家头把交椅。更能体现科研硬实力的《自然指数》排名中,Z国同样实现了弯道超车,将世界第一的头衔收入囊中。 全球科研机构十二强榜单更具冲击力:Z科院高居榜首,剩十一席被Z国机构占据。这样的成绩单,可不是靠“纸上谈兵”能换来的。西方的困惑,根源在于用“过期标尺”衡量当下的Z国科研。 诺奖早成了“迟到的认可”,近一半获奖者要等20多年才能拿到奖杯,化学奖的平均滞后期更是长达30年,生理学或医学奖也得等上26年。它奖励的是二三十年前的“过去时科学”,可Z国科研的爆发式增长是实打实的“现在进行时”。 就像用旧地图找新路线,自然会摸不着头脑。20世纪上半叶,30多岁拿诺奖并不新鲜,如今却成了奢望,诺奖的评选节奏早已跟不上当代科学的发展速度,怎么可能精准捕捉到Z国近十年的科研飞跃? Z国科研的崛起从不是“空中楼阁”,而是实打实的技术突破在支撑。曾经被卡脖子的“缺芯少魂”领域,如今已实现系统性突破。截至2025年6月,Z国算力总规模跃居全球第二,5G基站多达455万个,千兆宽带用户突破2.26亿户。 有人拿X国高校专利转化率不足5%、不及欧美1/10说事儿,可这恰恰说明Z国科研还在“厚积薄发”的阶段。要知道,诺奖青睐的突破性成果,很多都是历经数十年沉淀才显现价值。 Z国通过“有组织科研”推动资源集中攻关,300多个重组的国家重点实验室正在打破机构壁垒,这种布局或许短期会让转化效率受影响,但长远来看,正是攻克芯片、量子科技等硬核领域的关键。 就像当年屠呦呦发现青蒿素,从研究到救死扶伤再到拿诺奖,同样走过了漫长历程,Z国现在的科研投入,正是在为未来的突破埋下伏笔。更值得深思的是,诺奖的公信力本身已在经受考验。 今年就闹出笑话,诺贝尔委员会愣是联系不上生理学或医学奖得主弗雷德,对方正在徒步旅行;另一位得主布伦科看到瑞典号码,直接当成了垃圾信息。这背后或许是科学家对奖项的淡然,却也折射出诺奖的影响力在悄然变化。 当我国的5G技术让全球通信更便捷,国产芯片撑起数亿设备运转,量子计算取得关键进展,这些技术早已融入世界的毛细血管,可诺奖榜单上却难觅踪迹,这种认知割裂只会越来越明显。 西方总说中我国科研“大而不强”,可全球科研机构十二强占十一席的成绩,难道是凭空得来的?中科院在多个前沿领域的贡献有目共睹,龙芯等成果正在构建自主可控的产业生态,这些都不是“强词夺理”就能否定的。 诺奖评委或许还在翻看十年前的学术档案,我国科研早已在新赛道上加速奔跑。等到二三十年後,当今天的科研成果充分显现价值,诺奖榜单上还会缺少我国名字吗?现在该反思的不是我国科研,而是陈旧的评价体系。 不是我国需要诺奖来证明自己,反倒是诺奖需要我国来维持其权威性。当全球科研的重心开始东移,当我国从“跟跑”转向“并跑”“领跑”,再用老眼光看待新变化,只会陷入认知误区。 我国科研的进步,从来不是为了在诺奖榜单上争高低,而是为了突破技术封锁,为了让创新惠及民生。历史的天平正在倾斜,科研实力的评判标准早已不是一张诺奖证书能定义的。我国科研用数据和成果说话,这比任何奖项都更有分量。

评论列表