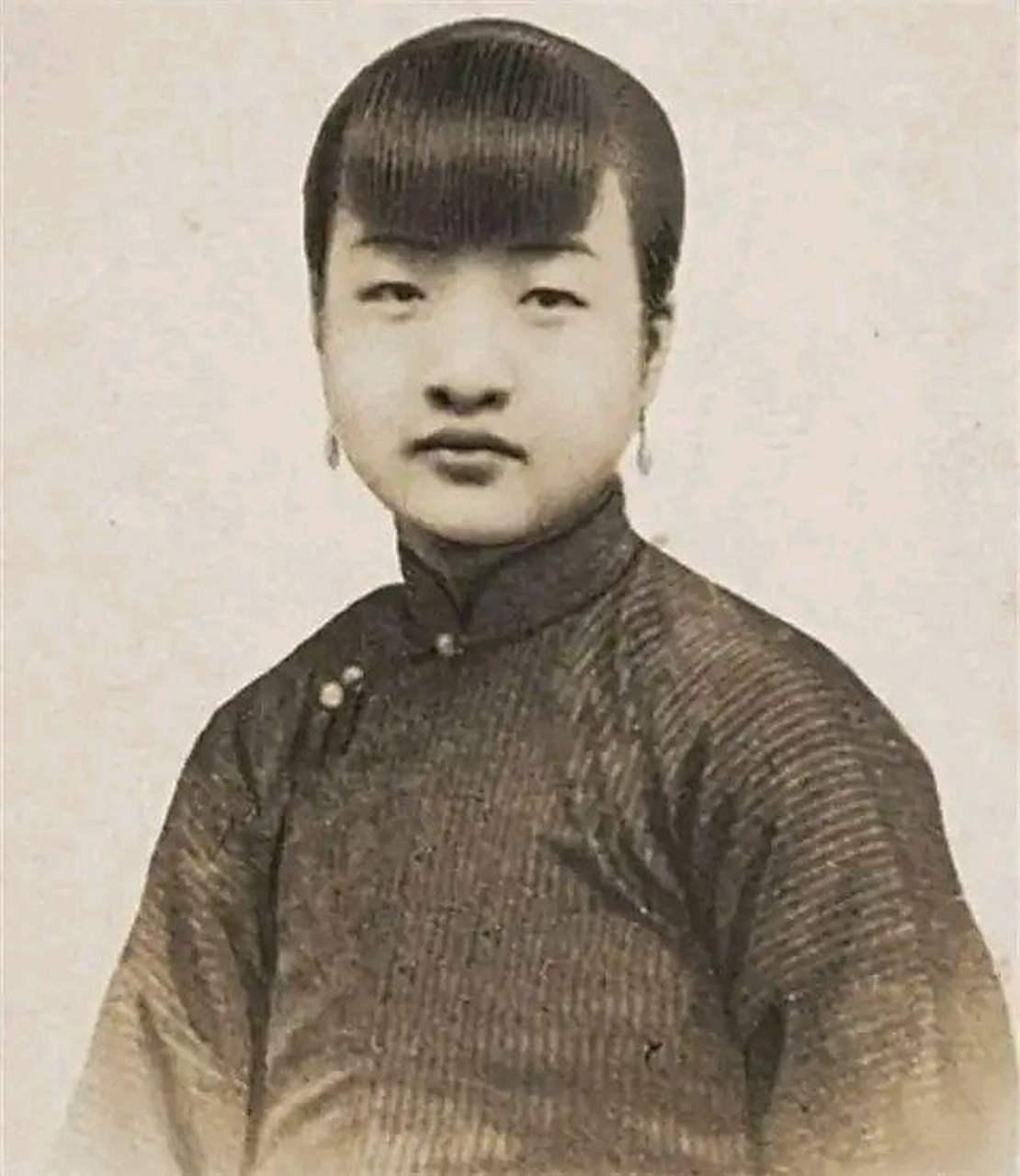

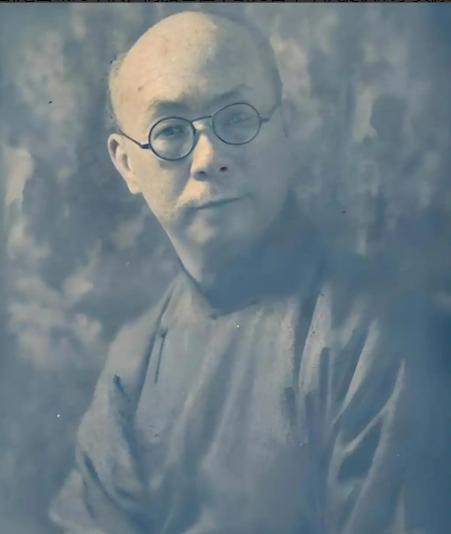

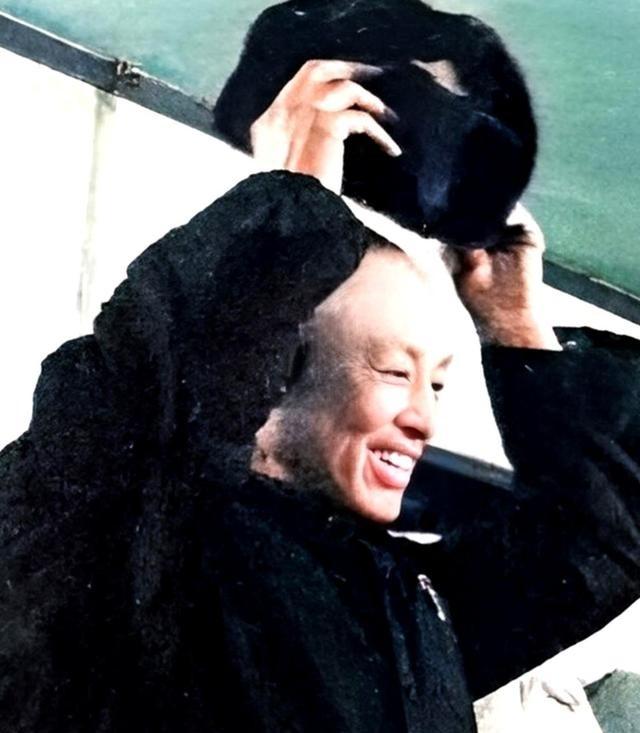

1978年,女知青李亚茹返城前夜,颤抖地揭开上衣对丈夫说:“今晚,再做最后一次夫妻吧!”随后抛下丈夫与女儿果断回城,42年后与女儿重逢,女儿的话却让她泪如雨下. 李亚茹1953年出生在上海,那时候的城市生活虽不富裕,但比起农村要体面些。她在家是老三,上有两个哥哥,下有一个妹妹,家里挤在弄堂里过日子。1970年她17岁,响应号召去了黑龙江,那地方冬天长,土地冻得硬实。她背着行李坐火车颠簸好几天,到达后面对黑土和风沙。起初她被分配到生产队干农活,手上很快磨出水泡,用纱布缠着继续干,汗水混着泥土往下滴。体力吃不消,但她咬牙顶着。生产队看她识字,身体瘦弱,就把她调到村小学当代课老师。 教室是用土坯搭的,墙上斑驳一片,孩子们坐木凳上课。她教书时课堂乱糟糟,家长上门抱怨,领导当面批评。刘宝民是本地另一位老师,高瘦身材,穿洗旧的蓝布衣。他帮她整理教案,示范教学方法。下班后他带她去林子捡榛子,顺便聊村里的事。两人相处多了,刘宝民帮她修屋顶,分给她自家干菜。她开始依赖这份支持。1975年他们结了婚,仪式简单,村人在老榆树下吃几碗面。她父母从上海寄信反对,她没放在心上。第二年女儿出生,小屋里多了孩子的声音。刘宝民早起煮稀饭,一家人在火炕上挤着过日子,虽清贫但还算平稳。 1978年政策变化,知青返城的机会来了。李亚茹白天上课,晚上想着上海的日子。她收拾行李,决定离开。刘宝民察觉她的变化,问她是不是非走不可。她点头,只能道歉。他沉默后表示尊重她的选择。返城前夜,她对丈夫提出最后一次夫妻之事。事后刘宝民从柜里拿出几块鸡蛋糕塞给她,说留着路上吃。她推拒,他还是塞进包里。天亮前她抱起女儿亲一下就放下。刘宝民站在门口看着她走。她脚步快,身后是泥路。她就这样离开了丈夫和女儿,果断回城。 李亚茹回到上海,参加高考,考上大学。毕业后她再婚,丈夫比她小4岁,两人住进新房,生下两个儿子。她在新工作中忙碌,从不提黑龙江的往事。那段日子像被封存的旧物,藏在箱底。时间过去几十年,她头发白了。2020年她通过熟人找到刘宝民的电话,拨号时手抖。电话是女儿接的,说爸已经走了,他一直等着,既然当年没回来,现在不用联系。李亚茹声音变了,求女儿给机会补偿。女儿说没有必要,就挂了电话。她瘫坐在地,泪水往下流。 女儿寄来一个旧报纸包,里面是1978年鸡蛋糕的碎渣,刘宝民一直保存着。2022年李亚茹去七台河,在烈士陵园为刘宝民立碑,碑上刻着妻李亚茹敬立。从那以后她每月去扫墓,带些五香豆,擦拭碑面,低声说些话。这成了她对过去的交代。刘宝民是本地人,早年丧母,自学成老师。他对李亚茹的支持从工作开始,渐渐成了生活依靠。但她选择回城,留下他独自带孩子。女儿长大后,对母亲的离开有自己的看法,那次通话显示出多年的积怨。 这个故事反映了那个年代知青的现实,很多人在农村扎根,又在机会来临时选择城市。李亚茹的决定带来家庭分离,刘宝民的等待换来孤独结局。女儿的拒绝显示出时间没法抹平伤痕。鸡蛋糕碎渣成了象征,提醒着过去的温暖和遗憾。李亚茹晚年每月扫墓,是对丈夫的迟来补偿,但女儿的态度说明有些事没法完全修复。时代大背景下,个人选择往往夹杂无奈,影响几代人。 李亚茹从上海小姑娘变成农村老师,又回城读大学再婚,这中间的转变不容易。刘宝民作为丈夫,尊重她的选择,却独自面对生活。女儿从小没妈,成长中肯定缺了不少。重逢时女儿的话直白,让李亚茹面对现实。立碑和扫墓成了她唯一的联系方式。这事接地气,就跟邻居聊天似的,很多老一辈有类似经历。政策变了,人心却没那么容易跟上。 知青返城潮中,李亚茹不是个例。很多人抛下农村家庭,回城追求更好生活。但代价是家庭破碎。刘宝民保存鸡蛋糕几十年,显示出他的执着。女儿转交碎渣时平静,说明她放下了些,但拒绝联系表明心结还在。李亚茹每月去陵园,带五香豆絮叨,像是日常习惯,却承载着愧疚。故事没英雄光环,就普通人面对选择的纠结。