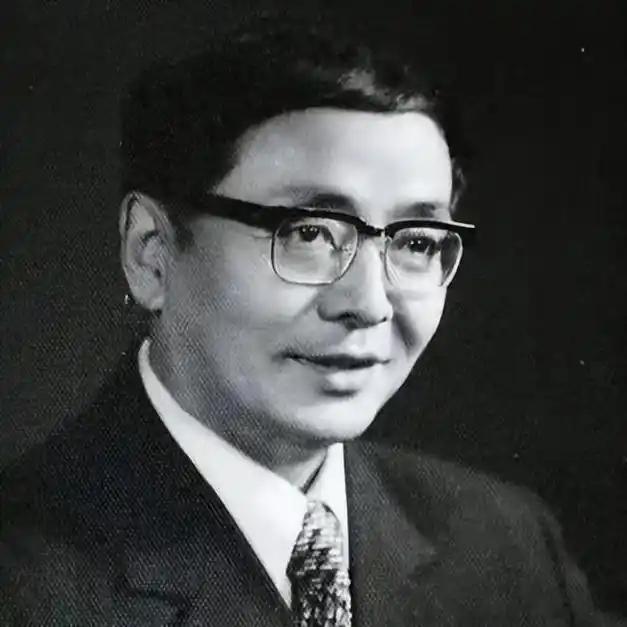

·1964年,1个新疆知青给钱学森写信,信中毫不客气地指出钱学森的错误。没想到,2个月后,他收到回信。而钱学森在信中的回复,让他大吃一惊。 这个知青叫郝天护,当时才二十四岁,白天他在生产建设兵团劳作,修渠、种地一样不落,夜里,他点亮煤油灯,翻阅手里为数不多的学术资料,靠着草稿纸一点点演算。 他并没有名师指导,也没有完善的学习环境,但依然选择钻研那些复杂的力学问题,就是这样一个年轻人,竟看出了钱学森论文里的漏洞,并鼓起勇气写信质疑。 那天,他在研究钱学森关于土动力学的论文数据时,发现其中的一个推导不对,他来来回回算了十几遍,最后确认确实有问题。 面对国内外学界顶尖的科学家,他犹豫不决,但最终还是写信,把疑问详细列了出来,并在结尾加上“请您指正”,信寄出的那一刻,他心里打鼓,怕自己冒犯了当时最有声望的科学家。 两个月后,兵团收到了来自北京的一封信,收件人正是郝天护,信封上“钱学森”三个字清楚写着,消息一下子传开,所有人都不敢相信。 郝天护拆开信,看到开头的一句话整个人都愣住了,钱学森坦然表示感谢,还一连数次用“您”来称呼这个素不相识的小伙子,称赞他善于钻研。 钱学森不仅承认了推导上的纰漏,还鼓励郝天护把自己的成果写成论文,并愿意将其推荐给《力学学报》。 这封信,不仅仅是回应,更是一次破格的支持,要知道,当时的学术圈等级观念浓厚,年轻人几乎没有机会越级发声,而钱学森这样的身份,能够主动认可并扶持一个名不见经传的知青,是非常少见的。 1966年,郝天护的论文《关于土动力学基本方程的一个问题》刊登在《力学学报》,他的名字第一次进入学界视野,而这个机会正是因为钱学森的开明态度。 钱学森之所以能做到这样,与他的治学方式有很大关系,他的书房里一整面墙都是书,每天从研究所回家,他依旧要埋头研究到深夜,即便到了八十多岁,他也坚持早晨四点起床看资料。 他常常在书桌前翻阅最新的学术期刊,把有价值的内容及时批注下来,这种持之以恒的学习,也让他始终保持谦逊,他深知科学从来不是权威说了算,而是真实的数据和推理才站得住脚,正因为这样,他能毫无保留地接受批评,并把机会给予可能被忽视的人。 郝天护后来走上了截然不同的人生,他考入清华大学研究生院,之后远赴美国深造,最终成为固体力学领域的专家,他发表了一百多篇论文,培养了二十多名博士生,还当选美国纽约科学院院士。 回国之后,他主持多项国家自然科学基金项目,在中国航天和材料研究领域投入了大量心血,从当年的知青到学界专家,他的成长历程背后不可或缺的,是钱学森当年的那份信任和支持。 郝天护的成功说明了,如果盲目迷信权威,科学很可能停滞不前,而钱学森的可贵之处,就在于他愿意相信真理可能出现在任何人的思考中,不论身份与地位。 钱学森留下的不只是“两弹一星”的伟大成就,更是一种值得传承的学术精神,他用自己的行动表明,科学不该被僵化的权威束缚,而应该永远保持开放。正因为如此,科学始终年轻。 参考信源:钱学森:给年轻人回信承认自己论文有误——央广网

评论列表