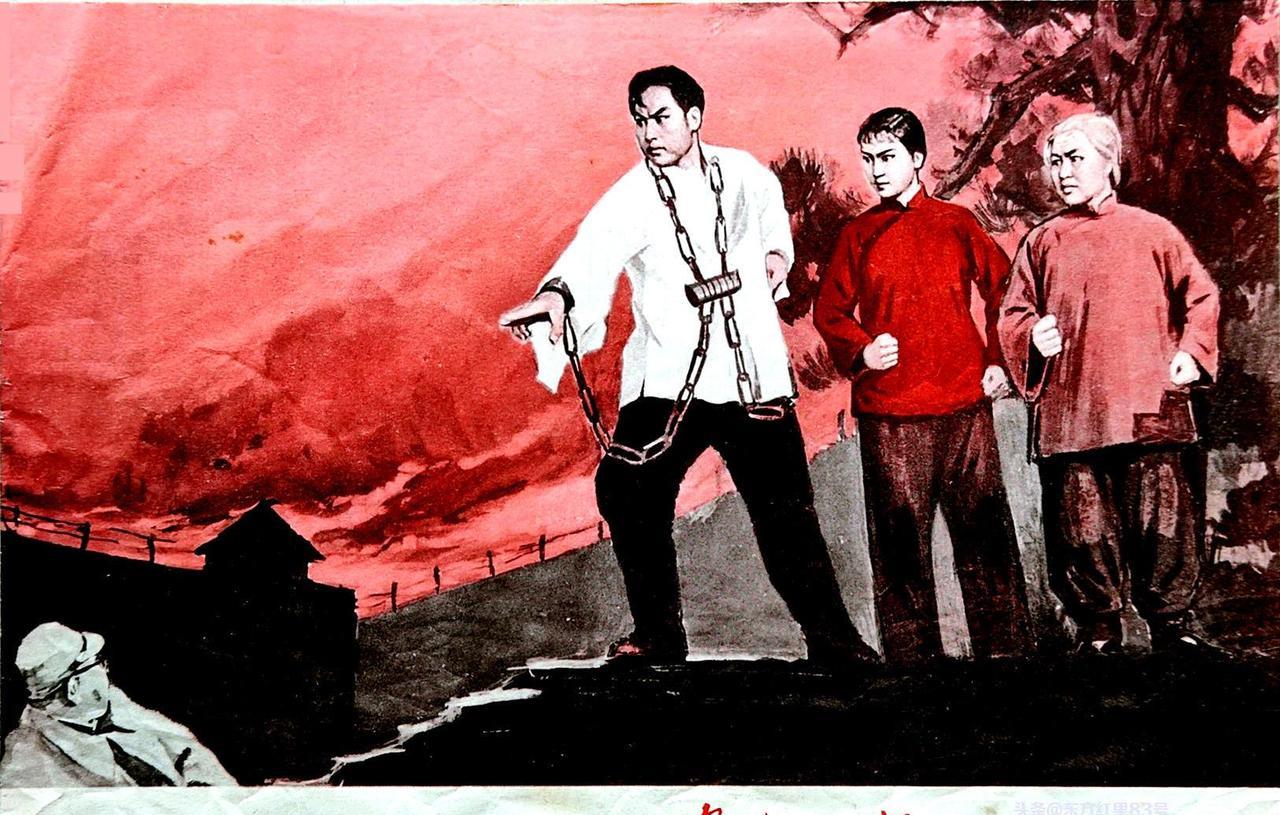

关于样板戏的论争,从来不止于艺术优劣的评判!莫言在散文里勾勒的童年印象尤为鲜活:“村头大喇叭里的样板戏,总像浸在火里的钢针,字字带着灼人的锋芒。那些角色永远紧绷着脸,眼里的愤怒比田埂上的野草还旺盛,温情被碾成了碎末,只剩下‘斗争’二字在空气里翻滚。” 这种对叙事基调的本能抗拒,实则是对那段历史的心理反射。 冯英子的质疑则直抵核心:“当十年风雨已被历史定论,那些曾被捧为‘天之骄子’的样板戏,又怎能剥离时代土壤单独存在?京剧的水袖里裹着千年文脉,如今硬塞进钢枪与口号,终究是不伦不类的嫁接。” 在他们看来,样板戏的 “僵化” 不仅体现在艺术形式上,更在于它曾被异化为思想枷锁,当 “拥护与否” 成为划分阵营的标尺,文艺本身的多元性早已被碾压。 而支持者的辩护,始终缠绕着对艺术本体的珍视与对历史的复杂情感。谭元寿在某次座谈会上拍案而起的话至今清晰:“有些人骂样板戏,分明是项庄舞剑!他们盯着‘样板’二字大做文章,实则想否定的是那代人对艺术的较真 —— 当年为一句唱腔改五十遍,为一个身段泡在练功房三个月,这样的心血凭什么被一笔勾销?” 说到底,这场持续半个多世纪的争议,本质是一场关于 “如何看待特定时代艺术” 的深层对话。反对者警惕的,是将某类作品神化为不容置喙的 “样板”,生怕历史语境中的压抑重现;支持者捍卫的,是作品本身的艺术肌理与创作诚意,不愿心血之作被时代标签彻底覆盖。就像一枚硬币的两面,批评者的尖锐里藏着对文艺自由的守护,辩护者的执拗中含着对创作尊严的珍视 —— 而唯有将 “作品” 与 “现象” 剥离审视,才能在历史的褶皱里,读懂那些声音背后的沉重与热忱。 从上世纪六七十年代开始,“样板戏”作为一种特殊的文艺形式,在中国的文艺舞台上占据了重要位置。其中,塑造无产阶级英雄形象,传递崇高的革命美学体验,是“样板戏”极为重要的创作意旨。在1970年,普及“样板戏”成为年度重点工作,电影作为一种极具传播力和影响力的艺术形式,自然成为了宣传“样板戏”的重要手段。 以《红灯记》第六场“赴宴斗鸠山”为例,剧本中形容李玉和的具有画面感的词汇有“熟视无睹”“虚与周旋”“应对自若”“卑视”“讽刺”“反击”“从容”“拍案而起”“蔑视”“压倒敌人”“斩钉截铁,字字千钧”;形容鸠山的则是“尴尬”“一震”“威胁”“凶相毕露”“妄图恐吓”。这些词汇生动地展现了李玉和的从容镇定与鸠山的阴险狠毒。在将这些剧本内容运用到电影拍摄中时,拍摄方法十分讲究。采用仰拍李玉和近景对俯拍鸠山中景,仰拍李玉和特写对仰拍鸠山半身。仰拍李玉和时,李玉和满面红光、一脸正气,展现出英雄的坚毅和勇敢;俯拍鸠山时,鸠山脸色灰暗、阴险狡诈,凸显出反面人物的丑恶嘴脸。 同时为塑造英雄“亮相”时的雕塑感,“样板戏”电影大胆采用两极镜头。李玉和三次出场“亮相”都采用大全景跳至大近景,造成强烈的视觉冲击。如李玉和第一次出场“亮相”,手提号志灯,朝气蓬勃,从容镇定,健步走上。大全景展现了李玉和所处的场景和他坚定的步伐,大近景则突出了他坚毅的表情和坚定的眼神,让观众对英雄的形象有了深刻的印象。 在“样板戏”电影拍摄中,镜头的分切、组接方面,与京剧艺术的唱、念、做、打结合起来,尽可能使电影的节奏与人物的舞蹈、音乐的节奏一致。根据音乐的旋律与演员的表演确定镜头的起点、定点和速度。在锣鼓点、音乐强音和演员强烈的动作上确定镜头的剪切点。比如在武打场景中,演员的每一个动作都充满了力量和美感,镜头的剪切要抓住这些精彩的瞬间,同时又要保持动作的连贯性与完整性。尤其在剪切武打与舞蹈动作的镜头时,既要突出英雄人物,又要避开做与打的预备动作,保留最完美的舞台展现。这也是“样板戏”舞台版本要比电影版本演出时间长的原因。 以《沙家浜》第九场“突破”最后在表现众战士翻墙进入刁德一的后院为例,剧本中的舞台提示是这样展现的:“[郭建光上墙,瞭望,回身招手,翻下。[众战士越墙。”剧本中并无多少词汇来形容无产阶级战士如何越墙,但由于“样板戏”的创作重要意旨为塑造“高大全”的众英雄形象,因此在“样板戏”二度舞台创作以及电影的拍摄过程中通过运用固定的仰拍镜头夸大院墙的高度。 当郭建光跳上高墙指挥作战时,宛如一尊雕塑屹立在苍穹之下。由于在拍摄过程中减去助跑、起跳等预备动作,在演员技术性极高,观赏性极强的花样空翻动作中,仅将众战士翻越高墙的壮美瞬间保留下来。当众战士以各种姿势迅速腾空翻越而过时,给观众造成一种天外飞将的壮观之感。观众仿佛能看到战士们如矫健的雄鹰,从高墙上一跃而过,冲向敌人的阵地!

评论列表