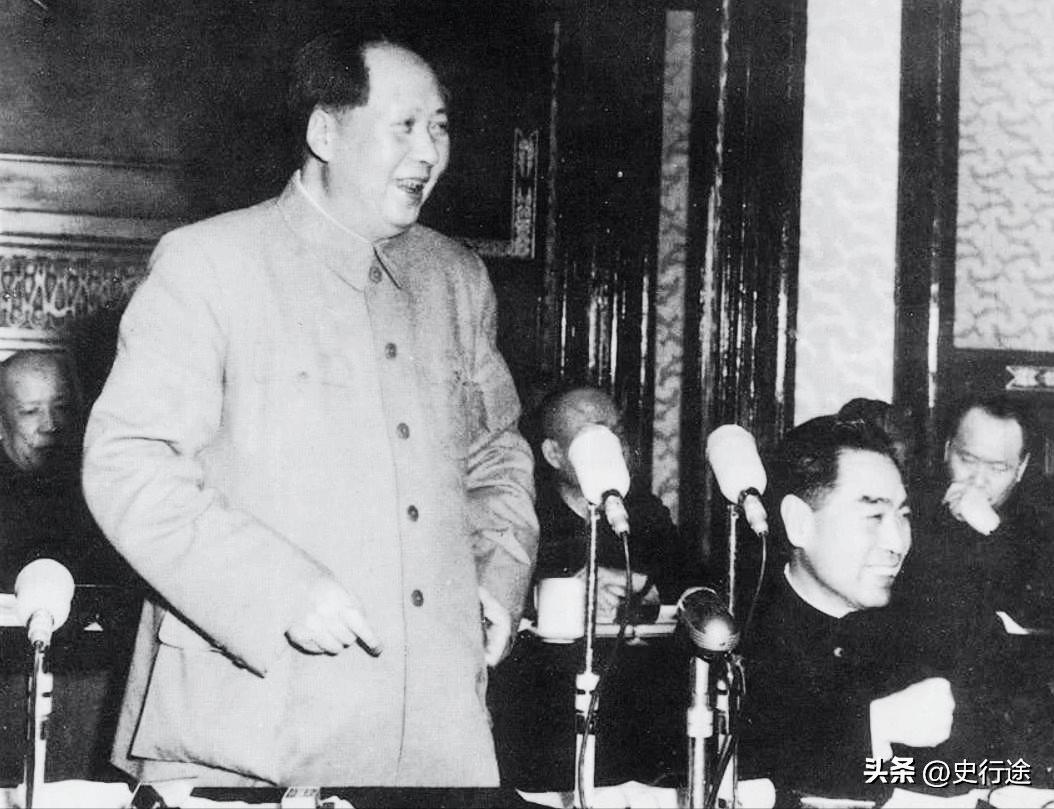

体制内,特别是党员,莫忘了毛主席的这六次谈话,尤其是与陈云的“枣园对”,与黄炎培的“窑洞对”,与周总理的“赶考对”,我们要思考如何跳出历史周期率。 如果不太了解其中的历史,我建议大家看看纪录片《“党史六对”启示录》。 井冈山的山脊上,常年云雾缭绕。 那一年,挑粮途中的战士们停在荷树下歇脚,脸上写满疲惫与惆怅。 敌军封锁严、物资匮乏,悲观的气息像湿雾一样弥漫。毛主席环顾山谷,只说一句“要站得高、看得远”。 一句平白的话,把大家的目光从眼前的饥寒,拉向更长的时间、更广的空间。 站得高,井底之蛙才会知道大海的辽阔;看得远,夏虫才不会只顾眼前的冰与火。 这场被称作“荷树对”的短暂交谈,为后来“星星之火可以燎原”的论断打下了底色,也亮出了革命视角的标尺:任何困境里,远见都是生存的第一要素。 井冈山的经验铺开没多久,赣南小镇圳背岩洞口又传来另一场夜谈。 山风吹动油灯,灯影摇晃,邓子恢提着“干部与群众的关系”这样沉甸甸的话题。 毛主席讲故事,不摆架子,说干部其实就是“传达员”,把群众的心声捧上来,再把决策送下去,周而复始,形同血液循环。 人群里时常有人笑,笑声背后是豁然开朗:群众路线不是口号,而是一条必须踏踏实实走完的长路;谁要是想抄近道,结果就是掉沟里。 日后这段“洞前对”被广为引用,每逢基层作风谈起,总有人拿这盏油灯作比,提醒年轻干部别当“高高在上的屋顶天线”,得当“贴地的导线”。 延安枣园,山坡上枣树叶子在风里哗啦作响。 陈云养病期间端着茶,三次问毛主席同一个问题:“怎样才能少犯错误?”对答如出一辙,“思想方法不对头”。 枣树结果也好几茬,陈云的困惑却没减。 毛主席见他依旧埋头文件,便劝“去学点哲学”。陈云索性把从井冈山到延安的著作全翻个遍,揣成一套“实事求是十五字诀”。此后但凡遇事,他总先“交换、比较、反复”,再行定夺。“枣园对”没有豪言壮语,却像一把尺子,隔三差五提醒干部,经验再多也挡不住思维僵化;哲学不是书架装饰,而是行动指南。 时间推到一九四四年春,抗战胜利在望,延河水边的窑洞里却张贴起《甲申百年祭》。 郭沫若借李自成盛极而衰的故事敲钟:胜利一到手,骄傲便登门。把文章翻印成册送到各支队,强调“切莫重犯胜利时骄傲的错误”。 这场“甲申对”像一面镜子,让即将凯旋的队伍先照出自己的阴影——成就与危机并存,功劳簿一翻就闭眼睡大觉,历史很快就会把人叫醒并收拾。 翻开旧纸页,李自成的叹息穿过三百年,落在热血方涌的肩头,提醒每一双手:握住胜利时,也握住谦逊。 一九四五年夏,延安杨家岭。 窑洞前,黄炎培谈起“其兴也浡焉、其亡也忽焉”的怪圈,语气沉重。 毛主席听完,并未急着给出宏大理论,只抛出一句“人民监督政府”。 知情权、参与权、监督权,三根线织出跳脱历史周期率的网。网眼看似稀疏,却足以让权力的自负无处遁形。黄炎培点头称是,这场对话后来被称作“窑洞对”。 民间常说“日久见人心”,政治领域同理,权力运行久了更要自曝于阳光。 让群众替权力打扫灰尘,这不是施舍,而是制度自保。 四年过去,西柏坡的炊烟悄悄升腾。 毛主席对周恩来轻轻一句“进京赶考”,自称考生;周恩来回以“不要退回来”。两人一句一笑,却把党放进了考场,把历史当成监考人。 不写满卷答卷,便无法立足;考到半道掉头,就只能回乡赋闲。 后来有人总爱把“赶考对”挂在嘴边,用来训勉新入职的年轻同志:革命打下江山不代表万事大吉,进城执政只是考试铃刚响,卷子还空着大半。 把这六次对话贴在一起,像六处坐标,勾勒出一条从革命出发到国家治理的时空曲线。 荷树下,提出站位和视野;岩洞口,明确群众路线;枣园里,深化思想方法;延河畔,敲响戒骄警钟;窑洞前,抛出人民监督;西柏坡,提醒初心未了。 一步挨一步,每一步都对应党在不同阶段必须回答的现实难题。 对话虽短,问题却重:没有远见,何以坚持;没有群众,何以胜利;没有反省,何以长久。 今天的体制内语境更复杂,外部博弈激烈,内部改革深入,利益格局多元。 看似网络时代的光速变革,却依旧摆脱不了历史周期率的阴影—兴衰交替、朝代更迭、辉煌转瞬即逝。前人的路,给后人留下脚印与陷阱。 读六次对谈,可见跳出怪圈之道并不玄妙:把眼光放远,把身子放低,把思想放活,把骄傲放下,把权力放到阳光下,把考试当成日常。 要点看似平常,真正做到却不易。缺一环,历史翻卷便会重演旧戏。 有干部疑惑:“现在条件好了,群众路线是否过时?”答案在街头巷尾,一问便知。 物质提升带来期待升级,信息公开让监督更直接。 若干部门把窗口办成围墙,把政策做成谜语,基层怨声随时登上热搜。群众路线不但不过时,反而更显紧要。 离群众一尺,错误就可能膨胀一丈;堵群众一声,舆论就会淹没千里。