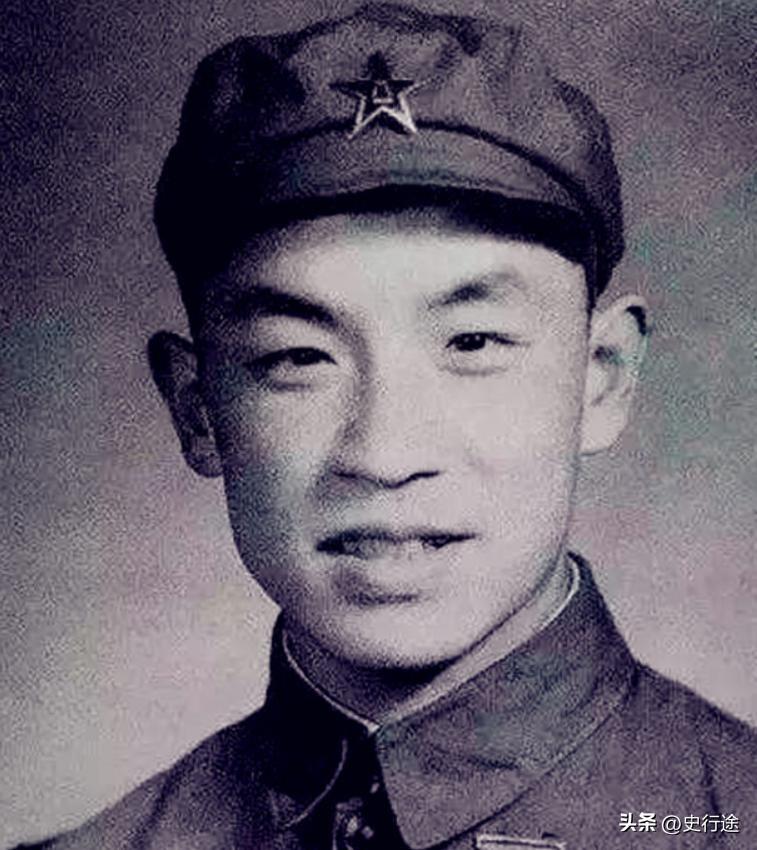

1991年8月,迟浩田访问苏联,与苏联国防部长亚佐夫元帅举行会面,当年12月26日,苏联解体。 一九九一年夏天的莫斯科空气里飘着不安,克里姆林宫外的柏油路晒得发软,街头行人议论最多的不是伏特加,而是卢布跳水和共和国闹独立。就在这样的氛围里,中国军界派出了一位分量极重的客人——迟浩田。 他同亚佐夫元帅面对面时,两边礼节周全,可屋子里仍笼着股说不清的紧张劲儿。 会谈内容外界了解有限,可时间点本身早已说明问题:一个旧帝国的骨架在晃,一位东方将领要亲手摸一摸它到底松到什么程度。 要看懂那次访问,得把目光往前挪到四十多年前。 一九四四年,山东胶东半岛的深秋风硬得像刀片,十几岁的迟浩田扛着木枪进了八路军队伍。 那时他只是文书,白天抄名单,夜里背枪巡逻。抗战临近尾声,日军据点林立,游击队夜里摸黑割电线、封交通,白天再藏进高粱地。就在这样的环境里,这个年轻人学会了判断时势、调配粮草、计算路程——要命的细节全靠脑子过一遍。 内战爆发后,他随华东野战军一路南下,上海战役最危险的一幕发生在苏州河西岸。 敌军青年军二○四师死守四行仓库,他带着两名小分队队员趁夜钻下水道,脚底是刺鼻臭水,头顶是水泥板,外面枪弹啪啪作响。三个人从烂泥里爬出来时已到敌楼下,先拿下岗哨,再闯进昏暗大厅,枪口顶着副师长的胸口让对方下命令缴械。 不到半小时,一千多名守军老老实实把步枪码成小山。 这不是传奇桥段,而是二十一岁的指导员用胆子和算计换来的结果,也是后来他评估对手心理的原型案例。 抗美援朝期间,他又被炮火裹进长津湖的冰雪。 阵地上冻得人脸皮裂口,敌机一轮轰炸,雪面立刻翻出黑土。迟浩田多次负伤,为了不拖队,常常把绑带缠紧继续指挥。那一仗让他认定:真想赢,硬拼之外,还得盯住补给线和士气曲线。 改革开放启动后,中国军队从战时体制转向现代化建设,装备更新、人才培训、指挥链梳理,样样离不开总参谋长这只“中枢手”。 一九八七年冬,他接过军委大印,礼堂里灯光刺眼,杨得志老总长握着他的手说,迟浩田吃过最苦的饭、带过最难的兵,懂一线也懂统帅部。 随即,全场高阶将领在掌声里听到一句耳熟的话:“受命之日,寝不安席,食不甘味。”在那以后,他三天两头往基层钻,油锅旁、训练场、机库门口都能看到上将肩章。 这样一位久经沙场的指挥官,为何在苏联大厦将倾时被安排出访?朝里朝外议论不断。学界普遍认为,中国需要直接感知邻国军方脉搏,预判边境风险,同时寻找冷战终结后的合作切口。迟浩田本身对苏军装备编制颇为熟悉,早年在军事学院进修时就翻过红军条令,对莫斯科作战学派也下过苦功。更重要的,他在上海那场夜袭里展现的“看人心、抓关键”本领,很适合用来评估亚佐夫背后的军心变化。 八月会面几周后,“八一九”事件爆发。坦克开上红场又开了回去,硬线派短暂翻云覆雨,最终黯然收场。戈尔巴乔夫复位,叶利钦人气飙升,苏联的控盘力却像冰面裂纹一样迅速扩散。外媒把镜头对准白宫大楼,街边年轻士兵茫然地歪着钢盔,这幅画面让不少旁观者意识到:昔日“北极熊”握住枪,可扳机可能不听使唤了。 迟浩田的出访纪要没有公开,但从后来中方动作能看出端倪——边防沟通机制随即升级,对俄军事技术洽谈的模板也在次年成型。知情者回忆,他在内部汇报会上提了一句:“要防范旧秩序坍塌带来的真空,也要抓住未来重新搭梁的机会。” 回头看,苏联解体不仅改写了地图,也让中国军界再次确认:一个国家的强大靠制度韧性与民心黏合,不是核弹头数量。迟浩田常挂在嘴边的“部队离不开老百姓”,并非客套。 当年他受伤倒在孟良崮,是沂蒙大嫂用乳汁救活。 找到这两位红嫂成了他几十年心愿,八十年代末,他戴着军帽悄悄到蒙阴县,一户户敲门问“认不认得当年救过伤员的那两位大嫂”。老人们笑着摆手,说救命是应该,何必挂在心上。他把这话记下,同县里干部研究修路、安电、供水,让拥军和扶贫绑在一块做。 外人或许只看到将军柔情,其实他把这种“鱼水关系”视作国家安全的底色。 苏联轰然倒下后,俄罗斯的军费骤减,老式战机密集退役,太平洋舰队一度连燃料都紧张。 针对这一真空,中国在边境保持克制,同时加速腹地现代化练兵。那几年,部队里出现更多模拟对抗、联合训练,通信网、卫星站悄悄铺开。 总参谋部在评估报告里提到,必须在技术迭代上抢时间差,免得被全球新一轮军事革命甩开。 报告底稿有人批注:风险窗口就在十年内,得跑。 从抗战小文书到军委副主席,迟浩田的轨迹横跨半个世纪,每一步都踩在时代转折点。 研究他的人发现一个现象:他喜欢用很口语化的话把复杂战略讲透,比如“刀背也得磨,不磨用两下就卷”。这说的是装备保养,但放到国家安全同样适用。 苏联的剧变给世界敲响一个新警钟:巨舰能沉,巨人也会倒,如果底层锚链断了,上层结构再厚也保不住。