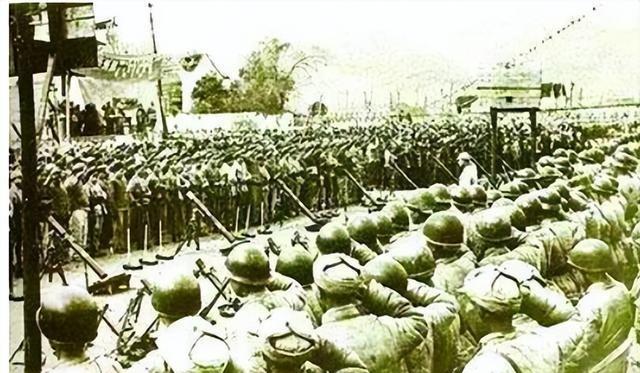

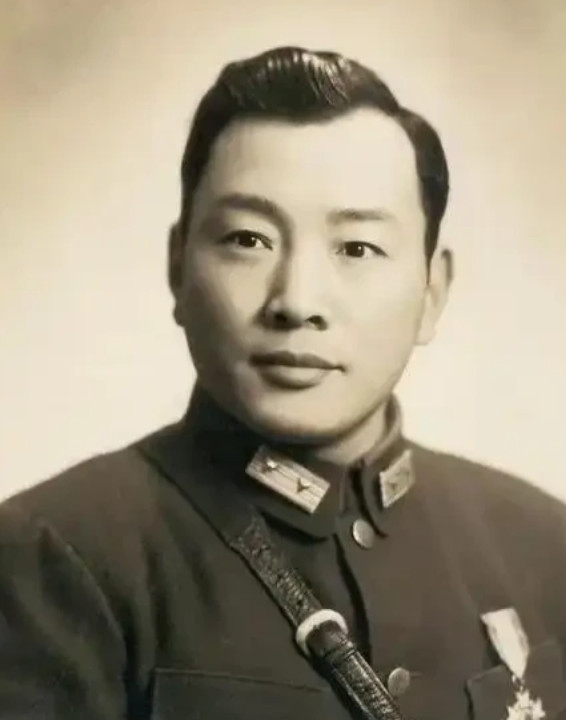

1984年,丁晓兵在对越反击战中的两山战役中公认的“第一捕俘手”,在一次抓捕俘虏时被炸断右臂,为了不拖延行进速度,他忍痛将残肢砍断,把断臂别在腰间,四个小时后返回营地就昏死过去,抢救数日后才脱离危险。 广西的春夜像打湿的棉絮,雾团一口口吞掉山脊,枪托贴在掌心凉得发麻。 两山阵地躲在迷雾里喘气,炮声闷闷,像山腹在翻身。越军把暗堡砌得像蜂巢,铁丝网缠到树根,狙击镜的冷光时不时在枝叶间一闪。整条山脊像套着铁环的野兽,随时咬人。 指挥部拍板,要在这只铁环上撕开一道口,最锋利的刀刃就是侦察捕俘组。 丁晓兵,那会儿十九岁,骨头瘦硬,脸青里透红,眼神却静得吓人。 跑步测试,他的脚尖像抹了油,连军犬都冲空。有人半开玩笑,说这小子屁股后头长了风。任务布置完,他只闷声把绑腿勒紧,袖口抖下点尘土,没多问一句。夜一合,虫叫都被湿雾压哑,他带两名兵潜进林子,汗顺着下巴滴在枪托“嗒嗒”作响。敌哨兵打呵欠,火星噼啪飞起刚亮又灭。 就在那半秒,丁晓兵扑出,影子似一道鞭子,哨兵喉结被卡得嘎嘎响。缠绳收紧,俘虏眼白吓得发青,过程短得像眨眼。 撤退路上本该松口气,结果天偏不遂人愿。 手雷咕噜滚下斜坡,撞石头炸成一团白光。爆压卷土扑来,丁晓兵右臂血肉翻开,袖管瞬间湿透。 人却没倒,反冲一步把俘虏挡在身后。残肢只剩皮筋般连着,他低头瞄一眼,脸色瞬间煞白,左手拔刀,“咔”一声斩断。空气里是铁锈味混着潮腥。他喘得像破风箱,肩头多了个沉俘虏,山路陡,藤条抽小腿,子弹擦石崩火星。 谁能想到,一个只剩左臂的年轻兵,扛着活人在树林里翻爬了整整四小时?等接应分队在夜色里看见那身血泥,同伴愣到忘了冲上去扶——那画面,比炸点的白光还要刺目。 后来战友说,只记得他背影晃啊晃,像风中一面破旗,就是倒不下去。 抵达接应点,他整个人扑倒尘土,连呼吸都弱到快消散。 有人含泪给他掸灰,以为他已经走远。正巧前沿医疗队赶来,军医蹲下翻开瞳孔,又贴耳去听心音,猛地喊:“还有点微脉!”不等担架抬平,立刻切开大腿动脉,接上输血管,两千六百毫升血浆一袋袋推进去。山里的星光暗淡,帐篷灯光发黄,死神就这么被硬生生挡在门外。 一等功、金质奖章、各种褒奖像急雨落下,他却把调离通知放在炕角。 大家劝他退役养伤,他摇头,原话只有一句:“还能扛枪。”回到连队,他成了指导员。 独臂打背包,照样是全连最快;越野拉练,别人大汗淋漓,他咬牙冲刺;单杠卷身,起落间卷起的空袖子像白鸟。有人暗地里算过,他每次训练都比大纲规定多一组。“怕落后”,他轻描淡写这么解释。 部队奔赴淮河抗洪,丁晓兵又递申请。有人问,水里活儿苦,你一只手能行?他笑笑,把沙袋往肩上一甩,回答就一句“陷了岸再说”。 洪水裹着树枝和杂草撞堤,他潜进浑浊激流,把木桩一点点顶进泥底。浪头打在脸上,水声盖住一切,他就用左臂抓住桩顶,用身体当重锤,把桩敲下去。 十八天里,沙袋堆到肩高,他的草绿色军衣早被河水泡成深褐色。 有人统计,他总结的基层经验一百多条:怎么让新兵夜行不掉队,怎么把复杂战术折成三张手绘图,怎么用讲故事的方式做思想工作。 这些做法没有宏大概念,却解决了真问题。记录挂满营部墙角,他却总说“琐碎得很,拿去用,别客气”。 时间推到二十一世纪,有关部门授予“中国武警十大忠诚卫士”称号。 人民大会堂里,他站在红地毯上,空袖自然垂落,奖章压得胸口微微前倾。会后有记者围访,他侧身礼貌应答,声音有点沙哑:“任务没结束,许多战士还在前线。”一句话,说完就转身离开长廊,脚步轻却稳。 现在的边境早已平静。高速公路绕过当年阵地,游客会在观景台拍照,脚下泥土里仍埋着旧弹片。讲解员提起丁晓兵,语速放缓,似怕惊扰什么。 孩子们睁大眼睛,天真地问:“他疼不疼?”成年人却沉默许久,脑海里掠过工作中的退缩、生活里的抱怨,再看看那条空袖子,忽然就说不出话。 丁晓兵的意义,从来不只属于军营。他让人相信,一个人可以被命运撕开一道口子,却还能挺直腰板;可以拥有退路,却选择留在最苦最险的岗位;可以早已功成,却依旧拿责任当第一筹码。他身上,没有华丽辞藻,只剩“扛”与“冲”两个字。 正因为质朴,所以笃定;也正因为笃定,才格外有温度。 如果说两山战役展示的是瞬间的爆裂,那之后的二十多年就是持续的微光。 微光不耀眼,却照出一条路:把信念放在心尖,把行动落在脚下。看见这条路的人,也许不会人人成为英雄,但至少可以在各自岗位上少说一句“做不到”。 正如丁晓兵常挂在嘴边的那句话——“能干就干,别墨迹”——简单,也够沉。 山风穿过松林,吹动早已褪色的作训服布片。那条血染的山径早被雨水抚平,可坐标仍在,指向依旧——责任在前,退路在后。丁晓兵,用一只空袖子,替后来人把这句话钉得很牢。