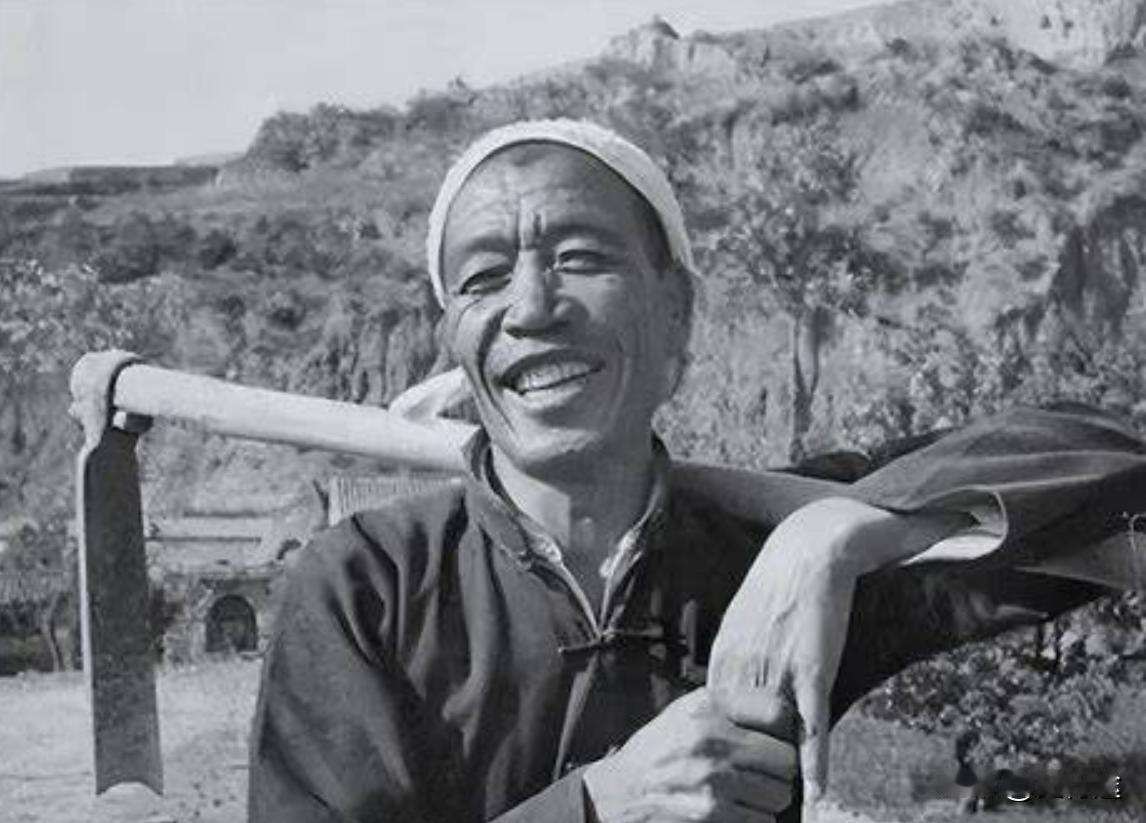

我很佩服大寨的陈永贵大叔,大跃进时,浮夸成风,几乎所有干部都造假,永贵大叔主政的大寨亩产量就很难看了,大家都叫他多报一点。永贵大叔说:我的亩产量就是这么多,不多报一斤也不少报一斤。实事证明,永贵大叔是对的。 山西昔阳县的大寨村曾是地图上一处不起眼的山沟,山陡土薄、沟壑纵横,逢雨便涝,遇旱就荒,可偏偏在这片苦瘠地里冒出一位叫陈永贵的庄稼把式。 村民说起他,常用一句朴素话头:“这人认死理,只认脚下这亩三分地说话。” 小伙子时代的陈永贵日日扛着锄头刨坡地,遇见石头就砸开,碰到塌方就筑埝,人们在山梁上干得灰头土脸,他却总爱抬头望一眼天光,再低头摸摸泥土,好像在跟地商量庄稼的事儿。 土改后,生产队推举勤快能干的年轻人担责任,他被推上支部书记的位子。 文化不高,可脑子灵光;不善长篇大论,却能抓要紧处。 开会时,他把议事桌搬到田埂边,干部社员一边听他比划,一边顺手锄草。 那一年,大寨率先试办合作社,集体买来耕牛铁犁,挖沟修渠,靠山吃山的穷庄稼汉第一次尝到人多力量大的甜头。 高级社推行的时节,许多地方还犹豫观望,大寨干脆一步到位。 陈永贵领着社员把零碎坡地拉直垒平,修成一层层抓得住水的梯田;沟里筑起拦洪坝,把下山水蓄成旱季救命的“水缸”。 干活之余,他琢磨分配:干部和社员记一样的工分,哪怕书记,也要在工分本上写得清清楚楚。 村里老人回忆:“那年头谁家口粮多分了半升,立马能数出来。” 风大浪急的日子很快到来,外面到处在喊“亩产几千斤、几万斤”,统计报表跟吹气球似的涨。 大寨的数字却维持在实打实的二三百斤,看上去寒酸。有人好心提醒:“少报了要挨批,多报点也没人查。”陈永贵把报表往桌面一摁:“多写一斤,秋后拿什么交?” 那几年,大寨的粮堆不高,却从没拖欠过统购任务,更没闹过缺粮停炊。 旁村人来取经,他指着脚边土地:“地说多少就是多少,咱糊不上它的嘴。” 坚持实底子,还得琢磨巧路子。 他把全队划成小片,谁家擅长什么活便管哪块地,责任同收益挂钩,田间管理细到几点浇水、几指深度、多少苗距。 干部不上工地不行,上去了还得干在前面。秋后验收,收成一目了然。 经验被地委总结成“干部带头、分片负责、过细管理”,听着不时髦,却顶用。 一九六三年夏天,一场罕见暴雨冲毁了梯田,也推倒了七成农舍。 片片黄泥水奔涌下山,村口石碾都被大水卷得不见影。有人看着满目疮痍直掉泪,说“日子算到头了”。 陈永贵先是站在垮塌田埂上点卯人数,确定“一个没少”,随即抡起铁锹扛头一声吆喝:“只要人在,地能再垒,房也能再起。” 省里送来救济,他和支委开会拍板“三不要、三不少”——不要救济粮、不要救济款、不要救济物资;全年口粮不少、收入不少、上交国家粮也不少。 外人听得直摇头,觉得这是拿鸡蛋碰石头,可大寨社员没犹豫,扛锨挖沟、挑土垒坎、通宵抢种。 到秋收,扛回粮袋比灾前还多出几万斤,连山西省委都啧啧称奇。 洪灾事迹传到太原,又顺着汇报到了北京。 毛泽东问起陈永贵姓名,特意用毛笔写下这三个字,还嘱咐“把材料送来”。 一趟一趟的电话、一份一份的报告,让大寨和陈永贵的名字在中央领导间传开。 到了十二月二十六日,毛泽东七十一岁寿辰,自掏腰包摆席,农民代表中便有陈永贵。 那天,他仍裹着旧棉衣,头上白毛巾打结。 毛泽东握手时把他拉到身旁,说一句湖南口音的“农业专家”,周恩来在一旁翻译,他憨憨地笑,却没多话。席间,毛泽东当着众干部夸陈永贵“有实践、有辩证法”,并提醒:“别学那些脱离群众的官气。”这一席话,像一阵风把“大寨经验”吹向全国。 从此,学大寨、学陈永贵的热潮一路自西而东。 各省干部组团赶到昔阳,看梯田、访社员、抄规章。有人把大寨的田垄测量到厘米,有人把工分记账法抄进小本子。 各地条件千差万别,复制绝谈不上百分百成功,可“干部同工、责任到户、实事求是”的核心要义,却成了不少山区农业迈过坎儿的助推器。 陈永贵并不擅长官场应酬,也不爱长篇演讲。 他到各地介绍经验,常随身带一把土,掰开给听众看,“这土疙瘩原来板得像石头,打碎它得花多少锹?”一句质朴问话,把台下人拉到田间,立刻能想象出土地改良的筋骨气。 消息传开,许多报纸把他称作“泥腿子专家”。对这绰号,他本人从不避讳,反说“腿沾泥才像个农民干部”。 晚些时候,他调进国务院担任副总理,仍住在招待所里最普通的小房间,墙上挂着大寨梯田照片,床头搁着搪瓷盆和磨得发亮的锄头柄。 公务再多,他一有空就回昔阳看梯田,遇见新修地埂没压实,会蹲下来掰土块检查湿度。 身边工作人员跟着他走山路,常累到直不起腰,他反倒在前头越走越带劲,还不忘招呼:“一步一步来,心里装着地,腿就不累喽。” 几十年过去,大寨模式随着时代巨轮有了新的评价,有人说那是特定时期的选择,也有人觉得其中仍可提炼出现代合作治理的意义。 争议归争议,但陈永贵身上那股“不骗地、不骗人”的笃定劲儿,依旧让人心里发热。

刘杰

务实的领导