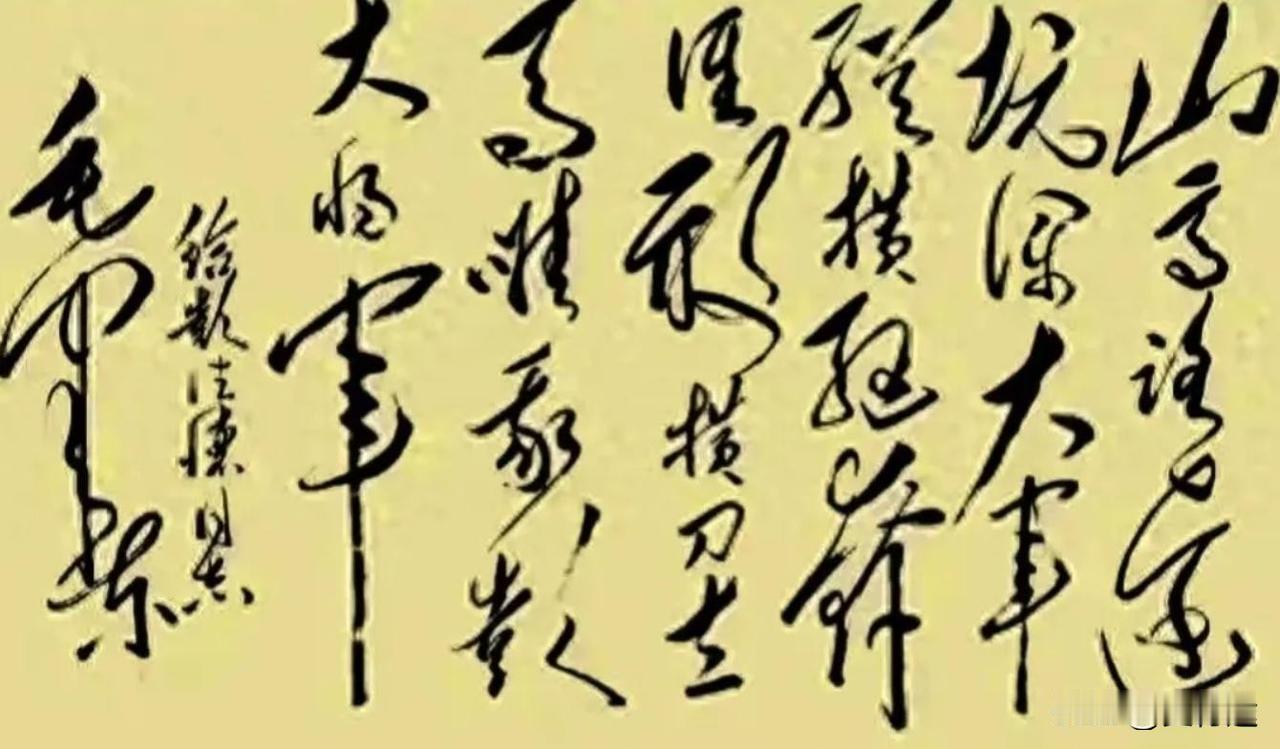

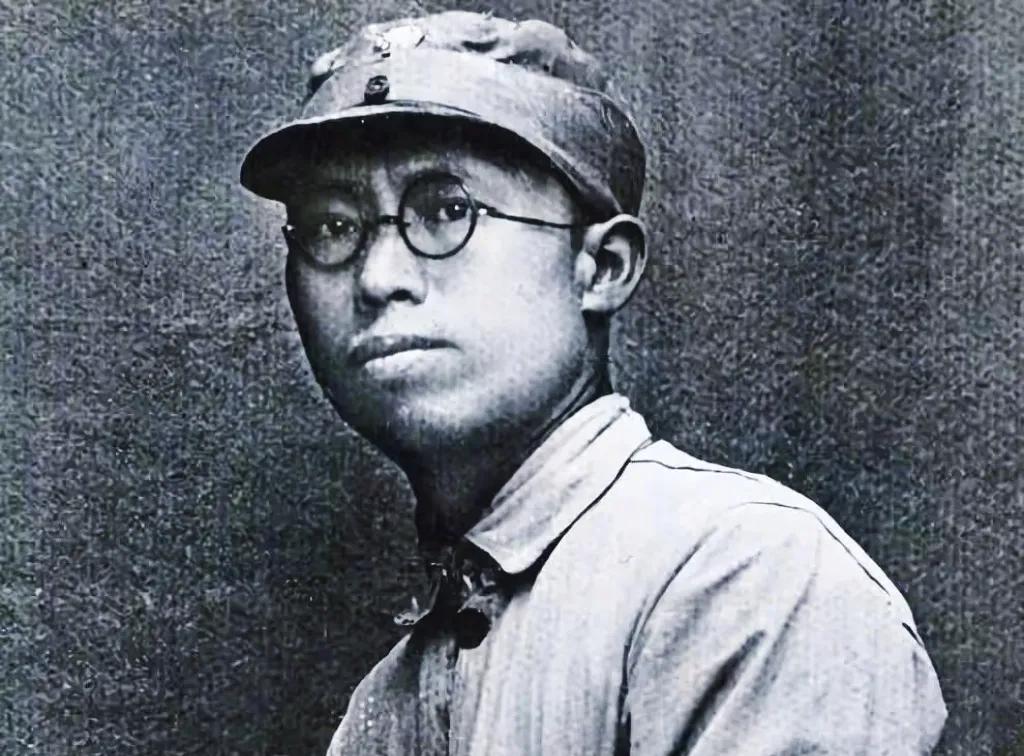

这是毛主席写给彭德怀元帅的诗,在这首诗里我只能认出开头两字是“山高”和末尾的彭大将军。 1935年秋,陕北吴起镇,风沙紧,局势更紧。 红军刚刚翻过最后一道山梁,从漫长的长征中脱身喘口气,敌人就追了上来。蒋介石手下调来马鸿宾、白凤翔的骑兵部队,五个团,直扑红军而来。 打的算盘很清楚,趁红军刚落脚没站稳脚跟,用一记狠的,把他们连根拔起。 情况危急,彭德怀临危受命,带着陕甘支队负责断敌追兵,顶在最前面。 那场仗后来被称作“切尾巴战斗”,但在当时,谁也没心思想那么文雅的名字。 红军只知道,敌骑兵速度太快,正面拼不过,必须设伏。 彭德怀亲自勘察地形,在吴起镇西边的五里沟、头道川、二道川一带布下伏兵。 天还没亮,红军士兵就已经猫进沟壑里隐蔽好。 彭德怀穿着风衣,腰上挂着望远镜,在山脊来回巡视。 指挥位置选得也不远,离战场不过几百米,一旦需要,他随时能提枪冲上去。 毛泽东也在吴起镇,他没有直接指挥作战,但战前部署是他一手安排,坐镇西山观察全局。 站在山顶,他能清楚看见整个伏击阵地的走势,也能看清彭德怀指挥队伍调动的身影。两人配合多年,彼此了然于心,不必多言,一个眼神都能懂彼此的节奏。 战斗打响在午后。 骑兵果然按着计划冲进伏击圈,红军手榴弹一轮轰出,马群炸得乱成一团。 惊马狂奔,有的掉进沟里,有的撞到石壁上,敌人被抛下马来,连滚带爬。彭德怀一声令下,各纵队如出笼猛虎,从沟里扑出来就打。 红军战士很多都是步兵,但打起仗来根本不怕对方是骑兵,一顿冲杀,敌人节节败退。 打到黄昏,战斗结束。 红军缴获大批武器,俘虏百余人,最关键的是缴了八百多匹马,把敌人主力的机动性彻底废了。 这是中央红军长征结束后在陕北打下的第一场大胜仗,意义重大。 不是为了炫耀胜利,而是从军事上确认了一件事:红军不是疲兵残军,能打,还敢打,照样能赢。 战斗结束后,毛泽东没有急着写总结报告,也没召集开会布置。 他看着满目战场的硝烟和被踩乱的山坡,突然提笔写诗,写得极快,几分钟就完成。诗不长,二十四个字: “山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马?唯我彭大将军!” 短短四句,全是战场语言,没有咏柳,没有感怀,只有刀锋剑戟。 诗里没有藏着掖着,开头是形势,后面是气势,最后两句直点名,赞的就是彭德怀。 这不是普通的表扬,是毛泽东情绪真切的表达。他在那场仗里看到的不只是一次胜利,更是看到了一个能扛起全局的将军,一个“临阵提枪、勒马而立”的战场脊梁。 可这首诗写完没几天,就被彭德怀退回来了。 退得不动声色,却动了笔。 他把最后一句“唯我彭大将军”改成了“唯我英勇红军”,整首诗照抄,只这一句,他亲自改。 没人责怪他,毛泽东也没拦着。 相反,毛看了改后的诗稿,点头笑了一下,把它收进了笔记本里,一字未发。 彭德怀改这句,不是因为谦虚得受不了夸奖,而是因为他心里明白,这场仗不是他一个人打下来的。 们埋伏一整天,不敢咳嗽一声;纵队干部一边组织队形,一边亲自扛枪上前线;手榴弹一轮一轮扔出去,全靠战士练出来的准头。 这些人没有名字,也没人给他们写诗,可他们是这场仗真正的功臣。 彭德怀的性格一直如此,他在战场上是猛将,在胜利之后却异常冷静。 从来不争功,也不留名。他说过一句话:“功劳不是拿来炫耀的,是用来还债的。还给为这功劳倒下的人。” 毛泽东能理解这种举动,因为他比谁都清楚彭德怀是怎么一路打过来的。他们之间不是一两句诗的关系,是从井冈山到雪山草地的生死同袍。 诗最终发表是在1947年,那时候红军已经改编为人民解放军,战争进入新阶段。 诗的版本用的是原稿——保留了“彭大将军”的称呼。 但在很多内部资料里,还能看到彭德怀亲笔改过的那一版,那句“唯我英勇红军”字迹清晰、坚定。 这一划一改,表面是一句诗的润色,实则是一次价值观的选择。功归集体,不居其身,这不是口号,是那一代人行事做人的底线。 “唯我彭大将军”,这句诗不是不该存在,而是它早已镌刻在历史的另一处——在吴起镇战场,在红军马蹄踏过的沟壑,在毛泽东那个黄昏写诗的瞬间。 后来的人读到这首诗,总觉得气势磅礴,带着一种万夫莫敌的勇气。 可真正让这首诗沉得住气的,不是那种“谁敢横刀”的张扬,而是它背后那个被改动的笔迹,是那道看似不起眼,却重如千钧的一划。 那不是谁都写得下去的一划。 彭德怀的脾气不算好,讲话有时候冲,但他身上的那种干净与坚决,是所有人都服气的。 从不邀功,不怕挨骂,该负责就站出来承担。 这种人一旦上阵,就没有退字。他身上那股劲,不靠口号撑着,也不靠职位撑着,全靠自己一点一滴打出来的底气。 毛泽东看中他的,正是这股子底气,这种将领放在手下,踏实;让他独当一面,放心。