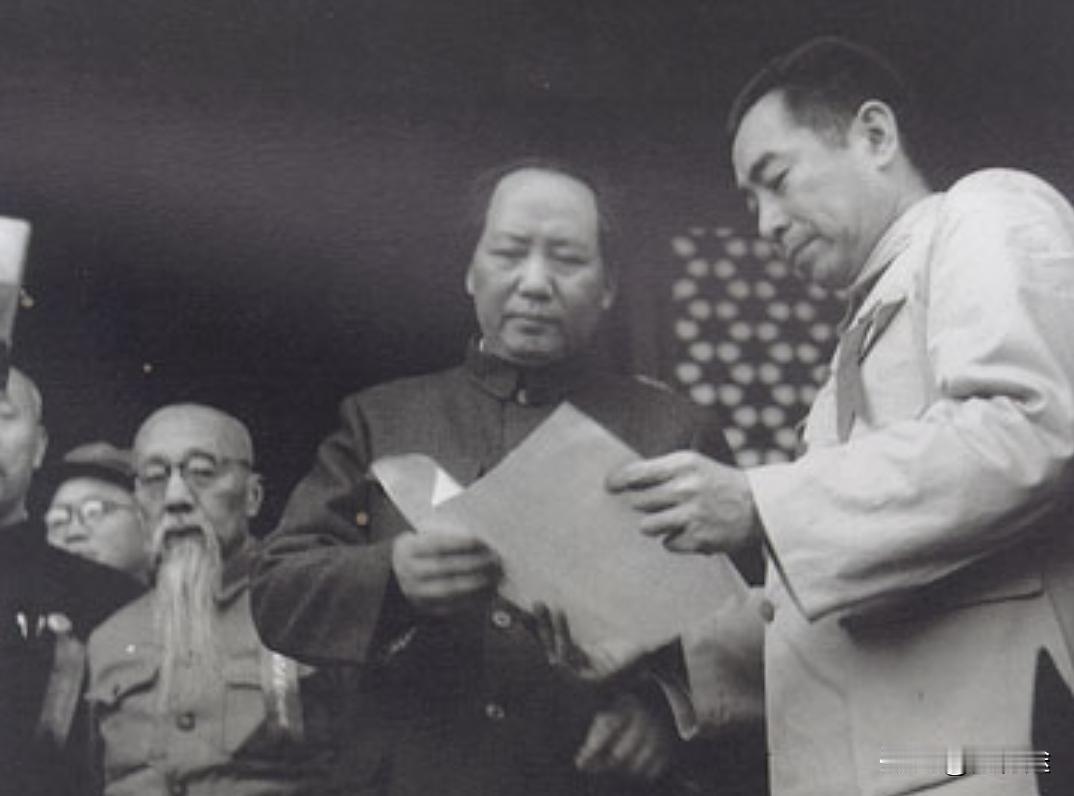

周恩来为何甘当“二把手”?这问题提出来不止一次。有些人总觉得,周恩来能力那么强,外交谈判能周旋于列强之间,内政外交、党政军他样样拿得起,凭什么一辈子当副的?真是不能当“一把手”吗?其实,这事儿不在于能力,而在于他的眼光,更在于他的格局。 1935年,遵义会议前后,中共高层面临的是生死存亡的局面。 军事接连失利,红军处境凶险,原有的指挥体系已无法继续下去。会议期间,周恩来是那个资格最老、资历最深、最有执行力的人,他完全可以争一争。 但他没有。他在会上首先支持毛泽东复出,把原本属于自己的指挥权转交出去。 这个选择,不是临时起意,也不是被架着做的,他是深思熟虑后,主动把自己的位置往后挪了一步。 他看得很清楚:毛泽东那种洞察战局的能力,是整个党里少有的。 而现在这个关口,需要的正是这样的人站在最前头。 他不但让位,而且让得心服口服,连带着后面的路线调整、组织结构重组,也都一并配合到底。 这个决定,在党内政治生态里算得上少见。 彼时谁都明白,权力一旦让出,就很难再拿回来。但周恩来不怕。他并不认为领导地位是个人光环的体现,而是看谁更适合在那个位置上发挥作用。 与其说他是让了位,不如说是他识人用人,用自己退后一步的姿态,成就了全局。 这种事不止一次。 抗战期间,他是中共驻国民党政府的代表,日常要面对国民党各方复杂人物。 他的角色很微妙,说到底是一种“不上台、不抢镜、但事事过手”的状态。 谈判桌上,他把毛泽东的政治路线细化解释,八路军、新四军的战略定位他亲自沟通,背后还有各种情报线、外交事务、人员安置,全都压在他肩上。 毛泽东信任他,不是因为他“听话”,而是因为他办事让人放心,手腕有分寸,态度有敬意,最重要的是,他从来不让自己的想法喧宾夺主。 这份“分寸感”其实比能力更难得,他不是没想法,但永远把自己的意见放在“大局之后”。 延安整风期间,他也曾公开讲毛泽东是“中国革命的正确方向”。 很多人听着像口号,其实他不是喊口号,他是真的相信。 他研究过、观察过、长期合作过,越看越觉得毛泽东对革命节奏的掌控、对群众情绪的调动、对民族历史命脉的把握,是他人无法企及的。 他佩服毛,但又不盲从。 该提醒的时候他会提醒,该补位的时候他立即补上,从来不抢风头,也从不推责任。 有一次,周恩来在党内会议上回顾三年来的抗战成绩,说了一句特别有分量的话:“尤其有决定意义的,是全党团结在毛泽东同志领导之下。”这句话不是修辞,而是总结。 他真的把毛当作革命事业的定盘星,而自己就是那根负责拉紧航线的绳索。 他看得明白:人各有能,方向比方式更重要。他不是没有能力走到前面,而是知道这个位置该谁来站。 他对毛泽东的敬重,还体现在一种持续不断的宣传行动中。 不是那种形式化的吹捧,而是从思想到群众基础的整体推动。他推动“学习毛泽东”的口号,不是在毛去世之后,而是在革命仍处胶着的时候。 在1949年全国青年代表大会上,他说:“我们必须有一个大家共同承认的领袖,这样的领袖能够带着我们前进。”而这个“大家共同承认”的人,他早早就推出来,就是毛。 更难得的是,他从不把宣传工作当作应付差事。 他亲自参与文艺项目,比如《东方红》的创作与推广。这不是一首普通的歌,也不是随便搞个大型演出。 他在策划上亲自定调子、查歌词、改剧本、排流程,一丝不苟。 他明白,这种大规模的文化宣传活动,不是为了美化某个人,而是为了让那个名字后面的思想深入人心。尤其是在当时很多青年、工人、知识分子对国家前途迷茫的时候,这样的情感归属感就显得尤为重要。 不是说他不知“个人崇拜”的争议,也不是他没见过那些“假忠诚”的人把毛的话用来牟利、捞权、吓人。 他分得很清楚,真崇拜和假利用一看便知。 他说,真正崇拜毛的人,是用行动把思想落到实处,是为了让群众有方向感。 而那些喊得最响的,往往在关键时候转身最快。这话他没明说,但很多事例里都能看出来他心里有数。 在很多人眼中,周恩来就是典型的“二把手”,但细看下去,他其实撑起了整个国家日常的肌理。 他的权力范围甚至比一号位还广,但他始终小心翼翼地不跨界、不冒头、不邀功。 这份“甘居其下”的姿态,不是没骨气,而是有定力。他知道,把一件事做好,远比把一个位置坐稳更重要。 直到生命最后几年,身体已经开始吃不消,他依然忙前忙后。 手术台下还在批文件,输液的时候还在念报告。 谁见了都会觉得:这不是“二把手”,这是国家的总后方,是顶梁柱。他没争那个最亮的名头,但所有人都知道,这栋大楼少了他,早塌了。

大海小鱼

新中国第一伟人!