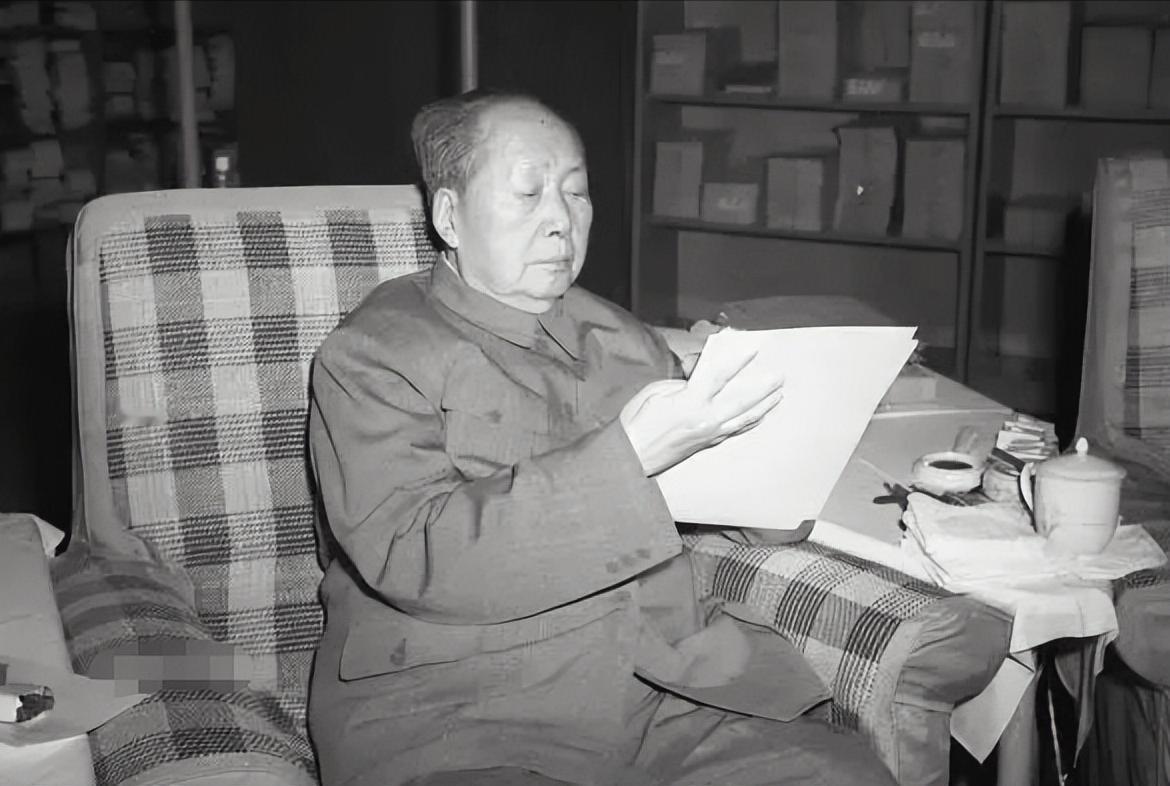

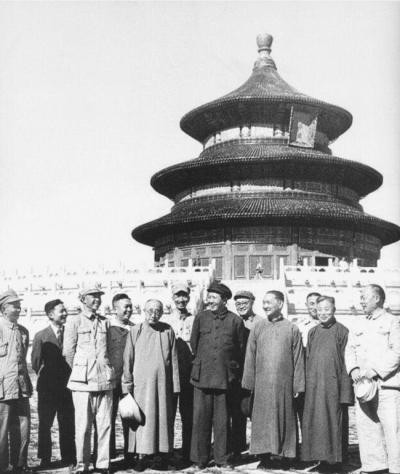

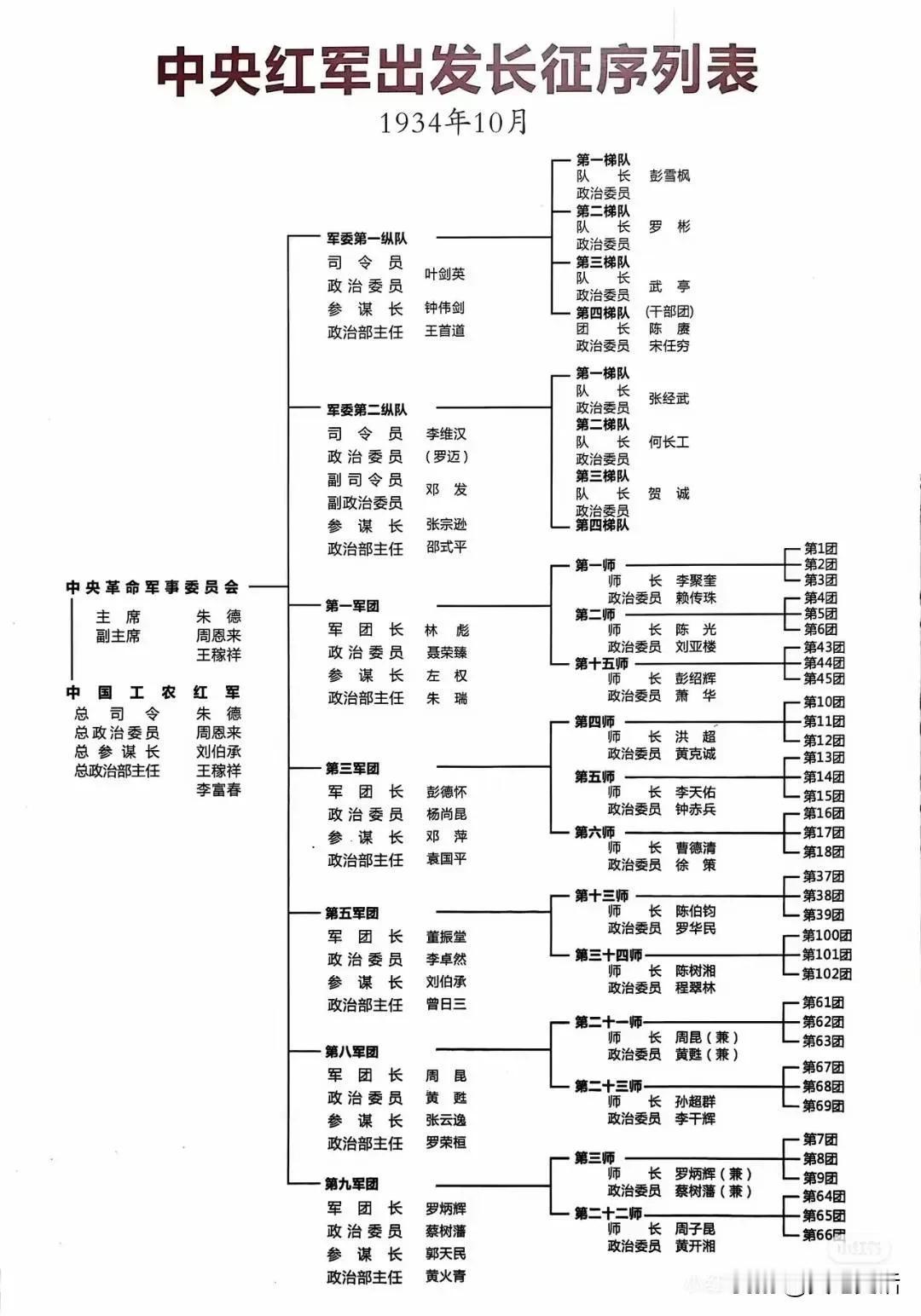

有一次,一位西方记者采访毛主席,问了一个让众人为难的问题,“主席先生,新中国建立后,您取消了之前与我们西方国家签订的一切条约,这是不是有点不讲道理啊?” 1949年,新中国刚刚成立不久,在一次公开记者会上,一位来自西方的记者提出了一个令在场很多人都屏住呼吸的问题,他说新中国宣布不承认此前中国与西方国家签订的一切条约,这是否太过武断?是否显得有些不讲道理? 这个问题一出口,场面顿时沉静下来,在很多人眼中,这不仅是一句提问,更是对新政权合法性的一种质疑。 百废待兴的新中国,刚刚在战乱中取得统一,正在尝试与外部世界建立关系,而这个问题的背后,是那些曾经在中国享有特权的国家,试图用所谓的“国际规则”继续保有过去的利益。 从1842年起,清政府接连在战争失利后签署了一系列条约,第一份是《南京条约》,中国割让香港、开放通商口岸,并向英国赔款,其后数十年间,又有《望厦条约》、《黄埔条约》、《天津条约》、《北京条约》、《马关条约》、《辛丑条约》等等。 每一份都伴随着割地、赔款和主权的流失,外国列强通过这些条文,控制了中国的海关、铁路、电报、司法系统以及内河航运,许多城市设有外国租界,在这些地方,中国的法律无效,外国人可以为所欲为。 到了1949年,这些条约的痕迹仍然存在,外国军舰在长江和珠江自由通行,不需中方许可,天津、汉口等城市仍有外国旗帜在租界区高高飘扬,部分外国在华企业和教会机构仍享有免税特权。 新中国成立前夕,毛主席和周恩来决定对这些条约进行全面清理,在开国典礼前,周恩来召集了一批原国民政府时期的外交人员,把一整屋子的条约档案逐一翻阅整理,他们对每一份条约的签署背景、条文内容以及实际后果都进行了系统归类。 不久后,北京市军管会下令,要求所有外国军队必须在二十四小时内撤离中国城市,这是当时极为罕见的举动。 美方提出抗议,援引《辛丑条约》中关于外国驻兵的条款,中方回信极为简练,表示清政府已不存在,所有由其签订的条约不再有效,外国如需维权,应向清政府追索。 类似的态度也体现在海上,1949年春,英国“紫石英号”军舰进入长江下游水域时,并未向中方通报,它试图沿着旧时惯例,穿越长江直达重庆。 解放军指挥部发出警告信号,但“紫石英号”无视,并持续前进,最终长江岸边的解放军炮火对其进行了射击,舰桥和动力系统被击中,军舰受损严重,只能搁浅于江中。 英方尝试用另一艘军舰前往施救,也遭到了阻拦,在接下来的数天里,这一事件引发国际广泛关注。 英国议会有人提出抗议,认为新中国做法过于激烈,但北京方面并未作出让步,而是重申主权归属不容侵犯,没有获得许可的外国军舰进入内河,将被视为敌对行为。 外交部迅速着手与其他国家建立新型关系,文件中提出三项基本原则,即互不侵犯、互不干涉内政、平等互利,这成为后来中国对外关系的基本准则,法国、瑞士、瑞典等国家较早与中国建交,多数国家在最初的震惊之后,也不得不重新审视中国的立场。 苏联方面对中国的举动感到意外,斯大林原以为新中国会对其保有更多信任,甚至有意与中方签订在中国海域设立联合舰队的协定,中共中央在认真讨论后拒绝了这一提议。 他们认为,任何涉及中国主权的安排都不能容许外力介入,哪怕是来自盟友的建议,只要涉及中国自身事务,也必须由中方全权决定。 1949年之后的中国,并非一帆风顺,但正是在那个节点上,我国不再退让,选择了把过去的条约视作无效,这个选择,代价很大,阻力很多,却在根本上重新定义了国家在世界上的位置,正是从那时起,中国的主权才真正得到了制度性的确立。 信源:人民日报《从屈辱走向尊严——新中国废除不平等条约纪实》