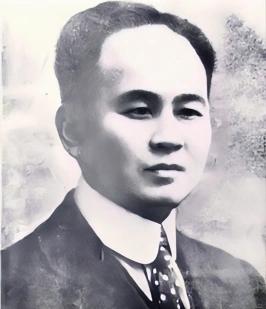

杨昌济又名杨怀中,因常年居住在长沙板仓,又号称“板仓先生”,他多年来一直寻找救国之道未果,终于有一天,班里来了一位新学生,名叫:毛泽东。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 杨昌济,又名怀中,字华生,湖南长沙县清泰都板仓冲人,后人称他为“板仓先生”,他自幼受传统文化熏陶,深信教育可以改变一个国家的命运。 青年时期,他远赴日本、英国留学近十年,钻研伦理学、心理学和教育学,归国后,他曾被湖南地方政府高官谭延闿看中,想请他出任湖南省教育司司长。 面对这份权力和高薪,他没有接受,反而婉拒了这一职位,他坚持以教书育人为己任,回到湖南,在省内几所学校任教,其中包括湖南第四师范学校和第一师范学校。 1913年,杨昌济开始在湖南省第四师范学校担任心理学和修身课程的教师,同年,毛泽东以第一名的成绩考入这所学校,在此之前,毛泽东曾独自在定王台自学半年,对社会问题产生了浓厚的兴趣。 他勤奋好学,思想活跃,对进步书刊充满兴趣,杨昌济注意到这个学生以后,开始格外关注他的成长。 当时,湖南第一师范与第四师范合并,毛泽东随学校迁入第一师范,杨昌济也继续担任教学工作,那年,第一师范进行入学作文评比,毛泽东与蔡和森的文章被列为优秀。 教师们就两篇文章的高下展开激烈讨论,袁仲谦等人支持蔡和森,认为他的文笔更为规范,而黎锦熙等则看重毛泽东文章的气势和立意,正当争论不休时,杨昌济被邀请作为评判。 他认真研读两篇文章,承认在章法和遣词上蔡和森更为工整,但毛泽东的文章充满生气,立意高远,表现出一种蓬勃向上的精神,他最终决定将毛泽东排为第一名。 毛泽东此后在学业上进步很快,思想逐渐成熟,杨昌济对毛泽东十分器重,不仅在课堂上传授学术知识,还在课后借书给他阅读。 这些书籍内容丰富,涵盖伦理、哲学、社会科学等多个领域,对毛泽东的思想发展产生了显著影响,杨昌济特别重视道德修养与社会责任的结合,经常强调“知行合一”的理念。 他认为,读书人不能脱离社会,更不能脱离实际行动,他自己身体力行,生活俭朴,坚持用冷水洗澡锻炼意志,这一生活习惯对毛泽东影响很大,毛泽东后来长期坚持冷水浴,正是受他的启发。 杨昌济认为一个真正的知识分子应当勇于担当社会责任,而不是仅仅在象牙塔中讨论学问,他鼓励学生们关注国家局势,多读时事刊物,多思考社会问题。 他特别推荐毛泽东阅读《新青年》,这本杂志当时是思想界的重要平台,刊载了许多介绍西方进步思想的文章,毛泽东在杨昌济的指导下,思想日渐开阔,不再满足于书本知识,而是立志改变中国的命运。 1918年,毛泽东毕业后准备赴京,杨昌济当时已接受北大校长蔡元培的邀请,前往北京大学任教,他知道毛泽东经济拮据,但又希望他能接触到更多先进思想,于是推荐他到北京大学图书馆做助理工作。 毛泽东因此得以进入北大,接触了更多的进步学者和思想,进一步坚定了他投身社会改革的理想。 这一时期,毛泽东开始与一群志同道合的朋友组建新民学会,讨论国家前途,探索社会出路,这些思想的萌芽,与他在湖南师范期间所受的教育密切相关。 杨昌济的引导和培养,不仅让毛泽东获得了知识,更重要的是点燃了他内心的责任感和使命感。 杨昌济在北大继续从事教学工作,讲授伦理学课程,他为人严谨,教学认真,对学生要求严格,但又不失慈爱。 他坚信只有通过教育,才能培养出真正改变社会的人才,他生活清贫,却从不抱怨,始终保持一名教育工作者的初心。 1920年1月17日,杨昌济因病在北京逝世,年仅四十九岁,他去世后,毛泽东深感悲痛,称他为人生导师,杨昌济虽然未能亲手实现“教育救国”的宏愿,但他用自己的学识和人格,影响了一代青年。 他教过的学生中,既有蔡和森、萧子升这样的思想者,也有向警予、陶斯咏这样的女性先锋,他们后来都在中国社会变革中发挥了重要作用。 杨昌济这一生,并未做官,也未建功立业于政治舞台,但他在讲台上的言传身教,影响了一代青年,他把理想播种在学生心中,学生们则用行动完成了他的未竟之志。 他像一座沉默的灯塔,在风雨飘摇的年代照亮了后人的方向,毛泽东与他在湖南相识,是杨昌济教育生涯中最重要的节点,也成为中国近代历史的一个关键起点。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:欲栽大木柱长天——著名教育家杨昌济的爱国故事——中国纪检监察报