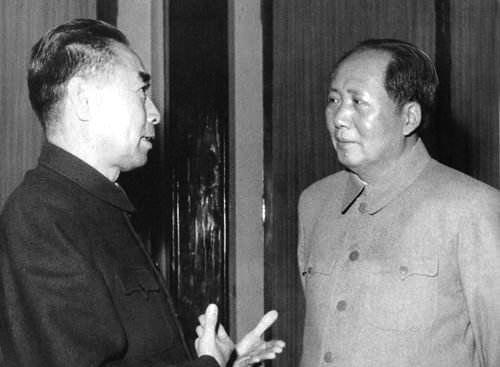

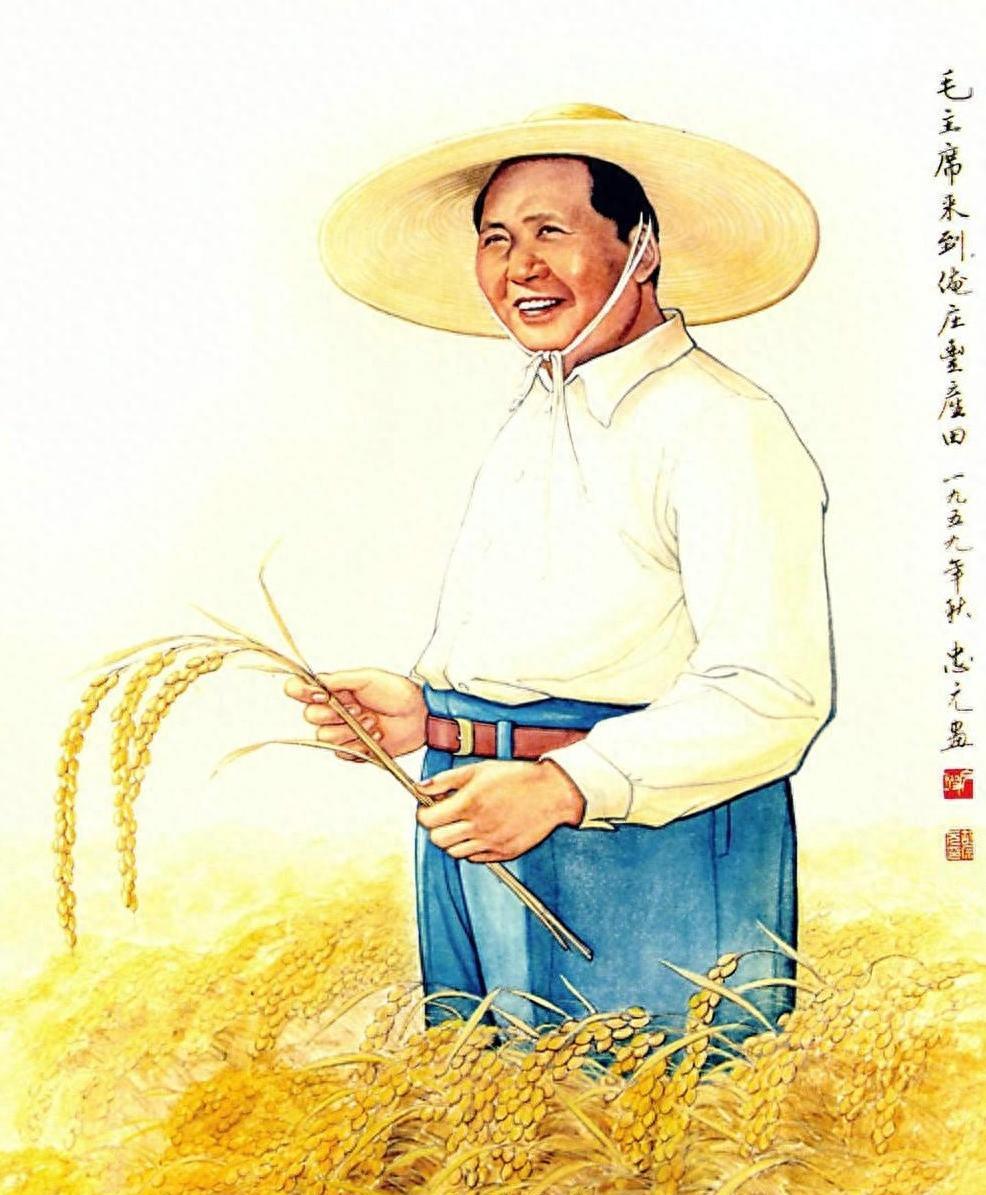

1973年,毛主席说:“不要说我是天才,我是地才,地就是土地,没有人民,我什么事都干不成啊。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1973年6月22日,中南海迎来了一位非洲国家的贵宾,马里共和国总统穆萨·特拉奥雷,在经历了长途跋涉之后,第一次踏上中国的土地,他对中国充满敬意,对毛主席更是怀着极大的崇拜。 毛主席已经年近八十,但依然神采奕奕,坐在藤椅上,和来访的朋友进行交流,特拉奥雷由衷表达了他对毛主席的敬佩,说在他们国家,人民把毛主席视为举世无双的天才,这不是外交辞令,而是真挚的赞美。 毛主席听到后微微一笑,他没有欣然接受,也没有表现出骄傲,他说自己不是天才,而是地才,地,就是土地,他说自己所做的事都是从人民那里学来的,都是人民群众的经验,他不过是把这些总结了出来。 他还说,没有人民,他一个人什么都做不成,这句话不是客套,而是真实想法,他从来不把自己置于人民之上,总是认为一切成果都是人民群众共同努力的结果。 毛主席之所以这样看重人民,是有根源的,他早年在湖南求学时,便已经开始关注民众的处境。 他创办《湘江评论》,发表了大量文章,提出民众必须联合起来,才能挽救民族危亡,他没有把希望寄托在几个人的觉醒上,而是始终认为,只有千千万万普通人的觉醒,才是改变国家命运的关键。 他很早就走进了田间地头,与农民交朋友,了解他们的生活,倾听他们的呼声,湖南农民运动蓬勃发展之时,他没有站在远处旁观,而是亲自深入农村考察。 他白天走村串户,晚上伏案写材料,用最真实的文字记录农民的所思所想,他的调查报告后来成为中央制定政策的重要依据,这不是天才的直觉,而是一步一个脚印走出来的结果。 1927年秋收起义爆发,毛主席带领工农革命军走上井冈山,这是一次重大转折,他放弃城市,选择山区,从头开始建立根据地,他和战士们同吃同住,一起挖战壕、背粮食。 他坚持开展群众工作,发动农民参与革命,他不是高高在上的指挥者,而是深入群众的组织者,他了解农民的语言、生活习惯、利益诉求,从中提炼出政策措施,这种实践中的学习和提炼,是他一直以来的工作方式。 到了延安时期,毛主席继续强调实事求是,他花大量时间阅读各类书籍,又通过无数次会议听取基层意见,他写下《实践论》《矛盾论》等哲学著作,不是空谈理论,而是总结革命过程中遇到的具体问题和解决办法。 他经常说,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行,他鼓励干部下乡,走到人民中间去,把调查研究作为一项基本功,他自己更是带头践行,无论是三湾改编、古田会议,还是延安整风,他都始终与群众保持密切联系。 毛主席的个人生活极为简朴,住的是砖木结构的平房,吃的是普通饭菜,他不追求排场,不讲究待遇,他把自己当成人民的一员,从不以领导自居,他关心群众的疾苦,了解粮食产量、布匹分配、教育状况。 他的时间大部分用在思考如何改善人民生活上,他不怕批评,也不避矛盾,只要是对人民有益的事,他就会全力推动,即使在身体每况愈下的晚年,他仍然坚持工作,不轻易休息。 毛主席一生都强调“人民万岁”,不是一句口号,而是一种信念,他在多个场合指出,人民群众是历史的真正创造者,是推动社会前进的决定力量。 他说群众是真正的英雄,而我们只是群众的代表,是为群众服务的工具,这种思想不是一时兴起,而是贯穿他一生的核心理念,他一直强调,全心全意为人民服务,是中国共产党人永远不变的宗旨。 1973年那次会见,毛主席已经步入暮年,但他头脑依然清醒,言辞朴素,他的那句“我是地才”并不惊人,却极为深刻,地才不是自谦,而是一种坚定的价值立场。 他从不把自己看成高人一等的伟人,而是始终认为自己是人民中的一员,是从人民中来的干部,这种深沉的人民情怀,是他一生思想和实践的根。 时至今日,再回望毛主席这句话,依然有震撼人心的力量,他以土地为喻,把人民比作沃土,自己只是从中生长出来的一棵草,他不曾忘记来处,也不曾改变立场。 他用一生证明,真正伟大的领袖,不是天赋异禀的神话人物,而是扎根土地、服务人民的实干者,毛主席的这句话,不只是一次谦虚的表达,更是一位老人的自我总结,也是对后来者最好的提醒。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:朱启:缅怀毛泽东,启航新征程——纪念伟大领袖毛泽东主席诞辰130周年——红歌会网