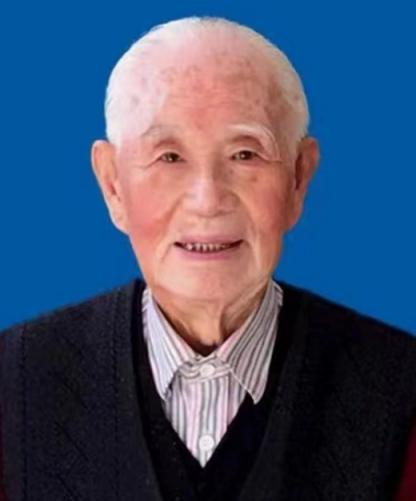

1945年,阎锡山的秘书李蓼源被带到野外,墓坑早已挖好,就在这时,负责行刑的政卫师长却突然迟疑的说:“这么年轻,总得有个口供!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1945年10月的一天,太原城外的荒地上,一辆军车停了下来,风吹过野草,地上有个新挖的土坑,边上堆着泥土和铲子,李蓼源被押下车,站在坑前,心中明白了自己的命运。 他是阎锡山的秘书,此刻却成了等待处决的犯人,执行命令的是政卫师长贾宣宗,贾宣宗站了一会儿,看着眼前的年轻人,迟疑了,他最终没有动手,而是将人带了回去。 李蓼源1925年出生在河南开封,家境不错,父亲李际九参加过辛亥革命,曾任地方官,在警界也做过职务,他小时候父母早亡,靠亲戚养大,读书成绩出众,性格坚韧。 抗战开始后,他随亲人辗转到了西安,又经人介绍去了山西,考入了中央宪校太原分校,学习法律与政治。 1941年,16岁的李蓼源被阎锡山提拔为侍从秘书,从此成为政治中枢中的一员,他参与起草文件,整理讲话笔记,有军衔,有职位,是当时少见的年轻才俊。 1945年抗战胜利后,阎锡山计划编印一部《革命动力》作为政治宣传材料和寿礼,由李蓼源负责统筹,李蓼源当时手中有不少材料,也经常参与讨论、审稿、修订等工作。 他在整理内容时,曾听朋友谈及对共产党的看法,顺手写下一句类似“共产党的政治主张也是为民为公”的话,这句话本意不深,但在那个时期,这样的表达极为敏感。 由于助理在排版时未加审查,这句话被误排入正式印刷的书页中,虽然在发现后立刻回收销毁,但已经被有心人看到。 这件事很快传到阎锡山耳中,他当即震怒,怀疑李蓼源是潜伏的共产党分子,认为他利用编辑工作的便利进行渗透活动,在阎锡山看来,身边人若有异心,后果不堪设想。 他不容任何怀疑,立即下令秘密处决李蓼源,秘书工作性质敏感,接触的文件与信息较多,李蓼源的位置更让他显得“危险”,那天下午,李蓼源还在办公室工作,突然被军人带走,直接送上了前往郊外的车辆。 车子驶出城区时,李蓼源并不知道自己的去处,只觉得气氛异常,等车停下,他看到土坑时,才意识到这不是普通的调查,贾宣宗奉命执行枪决,但面对年仅二十出头、从小忠诚听命的李蓼源,他犹豫了。 他觉得此人是否真有罪尚未查清,不应如此匆忙结束性命,他未立即行刑,而是将人带回,再次向上级请示。 阎锡山得知贾宣宗没有执行命令后非常不满,责备他心软,转而命令警务处长杨贞吉接手审讯,杨贞吉是阎锡山最信任的特务之一,手段狠辣,审讯方式残酷。 李蓼源被押入地牢,连续七天七夜遭受酷刑,用过老虎凳、杠子、电击等方式,逼他说出是否有“通共”背景,但他咬牙坚持,始终没有承认任何组织关系。 刑讯结束后,李蓼源被转押入监狱,关押了三年,这段时间,他被轮换监禁地点,生活条件恶劣,经常吃不饱、穿不暖,身体日渐衰弱。 外界已无人知其生死,有人传他已被秘密处死,也有人为他写悼词,实际上,他仍在监狱中孤独煎熬,命悬一线。 1948年,山西局势动荡,多方人士得知他仍在囚中,开始设法营救,不少人向阎锡山求情,都被驳回。 最后是阎锡山的五堂妹阎慧卿出面,她与李蓼源有过接触,知其为人,她多次向阎锡山劝说,说李蓼源忠诚、无私、才华出众,阎锡山这才松口,允许释放。 获释后,李蓼源立即离开太原,前往北平,在那里,他开始接触民主进步力量,参与推动和平解放。 他利用曾经的政界人脉,写信劝说旧部停止战斗,希望通过谈判解决问题,他还写下长文分析战争对百姓的危害,希望以理服人。 新中国成立后,李蓼源返回山西,投身教育与文化事业,他先在太原的学校任教,又参与山西地方文史资料的整理工作,他主导了《阎锡山日记》的编校,为研究山西近代历史留下重要资料。 他担任过政协文史资料委员会负责人,并被授予多枚抗战纪念章,他在工作中勤恳踏实,生活简朴,晚年在太原安度。 李蓼源的一生经历了动荡、审判、生死关头,又回归学术、讲坛与历史,他的命运,在1945年那个墓坑前的一次迟疑中被改写。 他没有说出任何口供,也没有逃避责任,只是默默承受时代的重压,最终以行动证明了自己的清白和信念。 他活到了98岁,去世于2022年,一生见证了中国近现代的大变局,他的故事,是那个年代无数知识分子命运的缩影。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:阎锡山秘书李蓼源:曾被令秘密处死 七天七夜酷刑不停——山西晚报