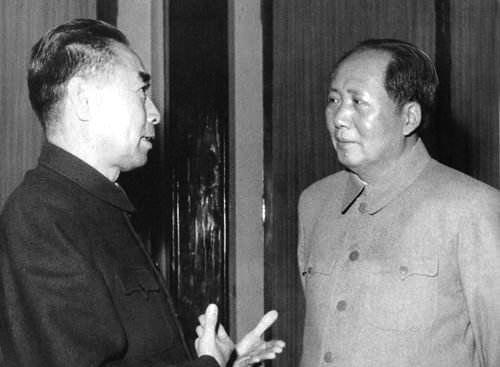

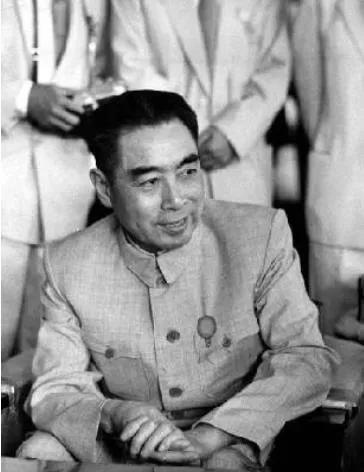

1964年,张爱萍拨通了中南海西花厅的电话:“总理,首次核爆炸成功了!” 周总理十分谨慎地问:“是不是真的核爆炸?” 事关重大,可不能出一点点纰漏,这是中国第一颗原子弹爆炸,眼见不能为真,还得有数据证实。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1964年10月16日下午3时,在中国西部戈壁滩的深处,一道强光划破天空,紧接着巨响震动大地,蘑菇云在荒漠上空升腾而起。 这是中国第一颗原子弹爆炸的时刻,那一天,中国成为世界上第五个拥有核武器的国家。 爆炸发生后,张爱萍向中央打电话报告试验结果,这是一通意义重大的电话,任何一点判断上的偏差都可能导致严重后果。 因为原子弹与常规炸药不同,它的爆炸原理和结果必须有清晰的数据支撑,不能靠肉眼判断,是否是真正的核爆炸,必须靠专门的测量仪器所记录的数据才能证明。 在试验之前,科研人员已经在爆炸中心周围几十公里的范围内部署了大量的观测点,这些观测点配备了各类测试设备,包含压力记录仪、光学仪器、冲击波测量装置等,全部由中国科研人员自行研制。 这些设备的任务是,在爆炸发生后,第一时间记录下各项物理参数,包括冲击波波形、爆炸当量、光辐射强度等,这些数据是判断爆炸性质的唯一依据。 林俊德是负责冲击波测量任务的科研人员之一,他和他的同事们早在试验前几个月就开始了准备工作,由于国际技术封锁,很多关键设备无法进口,为了克服这些困难,科研团队自行设计制造了钟表式压力自记仪。 这种仪器用自行车零件、闹钟配件等日常物品拼装而成,能够在爆炸瞬间自动记录下冲击波的压力变化,这种装置在实地测试中表现稳定可靠,被部署在多个关键位置。 试验当天,林俊德带领小组身穿防护服,在爆炸后不久迅速赶往爆区的采样点,他们肩扛设备,顶着尘沙和高温,在爆心附近的观测点收集数据。 这项工作必须在极短时间内完成,否则高辐射环境将威胁生命安全,他们没有片刻犹豫,凭借对地形的熟悉和长期训练,在第一时间完成了数据回收。 回到基地后,科研人员立即对采集到的数据进行分析,冲击波的波形清晰,爆炸当量计算结果为约2万吨,与理论设计高度吻合,这些数据被提交给试验总指挥部,成为确认爆炸为核爆炸的关键证据。 试验的成功不是偶然,从1950年代末开始,中国启动核武器研发项目,最初依靠苏联提供部分技术支持,但很快因为国际关系变化,苏联专家全部撤离,留下大量未完成的工程。 面对外部封锁,中国科研人员决定走自主研发的道路,他们在简陋的条件下查阅文献、做实验,一步步搭建起自己的理论体系和试验体系。 马兰基地是整个核试验的核心区域,这里环境极端恶劣,风沙大、温差剧烈,生活条件艰苦。 科研人员和士兵们住地窝子、吃干粮,用最原始的手段开展最前沿的科学工作,许多人长年驻扎基地,家庭生活受到极大影响,却没有一个人退缩。 爆炸后的当晚,总部收到各个观测点传回的所有数据,经过综合分析后,确认这是一场真正的核爆炸。 这些数据包括冲击波压力、光辐射强度、电磁脉冲强度等,各项参数都达到了设计指标,在这一科学证据的基础上,国家正式对外发布试验成功的消息。 这次核试验的成功,标志着中国在国防科技上迈出了重要一步,在当时的国际环境下,核垄断让少数国家对其他国家施加巨大压力。 中国通过自主努力打破了这一局面,增强了国家安全,也提升了在国际事务中的话语权。 核试验不是炫耀武力的工具,而是一种战略防御的手段,中国政府在宣布核试验成功的同时,也重申了不首先使用核武器的政策,并表示发展核武器的目的,是为了打破核讹诈,维护世界和平。 中国第一颗原子弹的成功爆炸,是成千上万科研人员、技术工人和解放军官兵共同努力的结果。 他们默默无闻地工作在沙漠深处,用行动诠释了自力更生、艰苦奋斗的精神,每一个数据点、每一项测量记录,背后都是无数日夜的付出与坚持。 那通电话虽然简短,却代表着一项国家工程的圆满完成,电话中的汇报内容之所以能够成立,是因为背后有数据的支撑,有科学的验证,有无数人的付出,这是对事实最基本的尊重,也是中国核事业走向独立自主的标志性起点。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:震撼人心的“东方巨响”——人民网