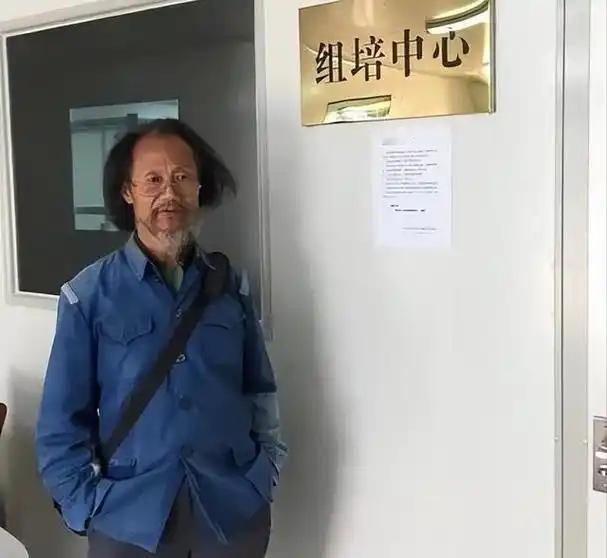

1998年,大学教授何家庆来到深山调研,饥饿的他向村民讨吃的,不料,村民居然端来一碗猪食,可何家庆不仅没生气,甚至接过那碗猪食,泪流满面的吃了起来。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1998年,安徽农业大学教授何家庆在完成了大别山的长期考察之后,又一次踏上了深入山区的道路,这一次,他的目的地是西南的贫困山区。 年近五十的他,带着自己积攒了十年的两万七千多元积蓄,背着一个旧帆布包,独自一人出发了,他的目标很清晰:走村入户,把魔芋种植技术带给更多贫困地区的农民,让他们也有机会通过种地改善生活。 这并不是一次轻松的旅途,当时的西南山区交通极为不便,很多地方没有公路,只能靠双脚翻山越岭。 何家庆从不搭便车,不进宾馆,夜里就睡在老乡家的木板床上,有时是地铺,有时甚至是牛棚一角,白天走村串户,一天要步行几十公里,最忙的时候,一天要跑三个乡镇,讲四场技术课。 那一年的一天,他走进一处偏僻村落,几天来没有吃上一顿饱饭,身体已是极度虚弱,他走到村边,向村民说明来意后,请求能否给点吃的垫垫肚子。 村民家徒四壁,实在也拿不出什么,最后端来一碗搅拌着糠皮和菜渣的糊糊,平时是喂猪用的,面对这碗食物,他没有迟疑,也没有任何不快,而是双手接过,低头吃了下去,眼泪顺着脸颊流了下来。 他没有哭自己太苦,而是心疼这片土地上人们的日子太难,他从小生活贫寒,深知饥饿的滋味,早年在安庆,母亲早逝,父亲靠拉板车养家,一家八口勉强度日。 他从小放学后帮父亲干活,靠助学金读完了大学,父亲用破烟盒记下每一笔资助,时常告诉他:“要记得帮过你的人,”这句话,他一直记在心里,也成为了他坚持到今天的动力。 吃下那碗糊糊后,他继续留在村里,村民看到他的坚持,也逐渐信任他,他搭起简易的讲台,在田间地头教人们识别魔芋品种、栽培方式、病害防治方法。 他一个人办起了大大小小两百多场培训,培训农民超过两万人,他用最通俗的语言讲解复杂的知识,还亲自挽起裤腿下地示范,有时候农民忙不过来,他也帮着干活,一干就是一整天。 这一年,他走了八个省,108个县,207个乡镇,426个村,累计步行超过8000公里,他收集到17种魔芋品种,最终带回实验室进行筛选和优化。 他从不接受地方上的高规格接待,也不报销任何费用,他所有的差旅开销都自己承担,只为保持独立性,也不想给任何人添麻烦。 由于长期劳累和饮食不规律,他的身体越来越虚弱,在一次前往重庆的途中,因感染和疲劳引发高烧,被村民送进乡卫生院。 医生建议他停止行程休养,但他坚持要完成剩下的几个村的培训课程,他说还有几户人等着他去看地,还想再跑一趟贵州,把那边的试种田收尾。 1998年年底,他瘦到只剩下四十公斤,脸颊凹陷,手上裂口不断,旧棉衣已洗得泛白,他拖着疲惫的身体回到家,整理考察资料,并写下详细的调研报告。 他将这些经验整合成系统的技术手册,送到各地农业站,并协助地方政府建立魔芋种植示范区。 几年后,魔芋种植在多个地区逐步推广,部分农民开始通过种植魔芋摆脱贫困,他的研究也成为国家农业推广项目的一部分,帮助成千上万农民增收。 他本人却始终保持简朴的生活习惯,穿着打着补丁的中山装,骑着旧自行车上下班,从不接受商业赞助或职务提拔。 2019年,他在安徽潜山调研时晕倒,被确诊为癌症晚期,他在生命最后的日子里仍在整理魔芋研究资料,提出成立山区农业培训基金的设想,他去世后,捐出了眼角膜,为山区孩子继续带来光明。 那碗猪食没有抹去他的尊严,反而成了他一生中最深刻的记忆之一,他说过,那不是耻辱,而是一种提醒。 提醒他自己为什么出发,也提醒所有人,真正的知识,不是放在象牙塔里,而是要拿来解决人们最迫切的问题。 如今,西南山区的农田里,魔芋仍在生长,改变着一个又一个家庭的命运,人们还记得那个穿着旧布衣、背着帆布包,风尘仆仆走村入户的教授,他的脚印,已深深印在这片土地上。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:一本日记 走近“布衣教授”何家庆——央广网