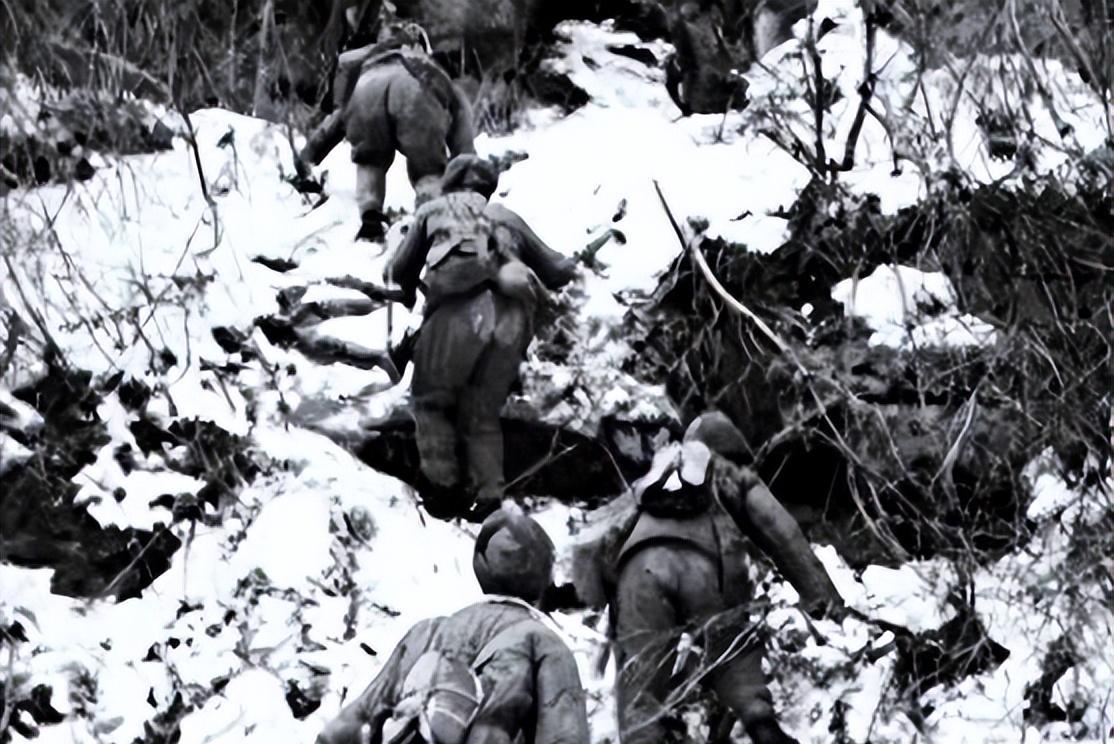

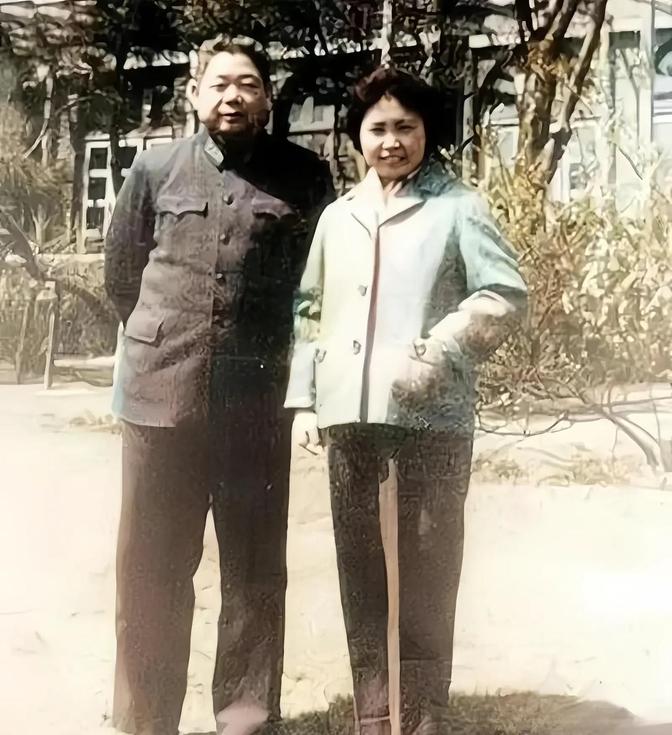

她是《高山下的花环》连长梁三喜原型的遗孀!2007年,她贷款2000元作路费,带着两个儿子从贵州大山里来到云南屏边烈士陵园,这是丈夫牺牲28年后他们全家第一次团聚,她抱着丈夫的墓碑,痛哭流涕。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2007年,一位来自贵州威宁的普通农村妇女,带着两个儿子,背着借来的2000元钱,踏上了前往云南屏边烈士陵园的路。 这是她第一次去那里,也是她和丈夫分别二十八年后第一次团聚,她站在丈夫的墓碑前,跪倒在地,抱着冰冷的石碑,久久不能起身。 她叫李金花,1953年出生,1974年与王发坤结婚,那时的他们家境普通,却有着对未来的美好期待,王发坤是一名军人,来自35240部队,热爱部队,也有着归家的愿望。 他曾向部队提交转业申请,准备退伍回乡与妻子团聚,过普通人的日子,但在1979年,国家进入对越自卫反击战,部队需要人手,他选择留下,回到了部队,奔赴前线。 战争打得很激烈,他所在的部队参加了攻打周登高地的战斗,在一次战斗中,他为了掩护战友冲锋,被敌方炮弹击中,当场牺牲,年仅三十三岁,他牺牲时没能留下只言片语,连给妻子的一封信也没能寄出。 部队后来将他的一些遗物交给了李金花,包括那封信、他穿过的军大衣、一包红糖,信里提到,他借了钱盖房,希望李金花能设法还清债务。 那年李金花才二十六岁,两个儿子年幼,一个四岁,一个两岁,婆婆年迈,家庭失去了顶梁柱,她没有选择改嫁,她拿到抚恤金后没有存起来,而是用来偿还丈夫生前的欠款。 部队借的、乡亲借的,她一样也不欠,慢慢一点一滴都还清,当时两千多元,在一个深山贫困家庭里不是小数目。 她种地、养猪、干重活,什么挣钱就做什么,日子过得紧巴巴,孩子的衣服全靠补,饭菜基本靠自种的粮食果腹,村里人劝她再找个人一起撑家,她摇头,什么也不说,只是埋头过自己的日子。 她不善言辞,也从不主动向政府或外界求助,她心里装的只有丈夫留下的那句话,“账不能不还”。 为了守住这个承诺,她用了整整十一年时间还完了全部欠款,等到孩子稍微懂事些了,她的头发也已经花白,脊背早已被劳作压弯。 多年来,她不知道丈夫安葬在何处,没有人告诉她烈士墓的位置,她也没机会打听清楚。 她就这样等,一年又一年,直到2007年,她才辗转得知丈夫安葬在云南屏边县烈士陵园,那一刻,她决定无论如何也要去看看。 但去一趟云南并不容易,从贵州威宁到云南屏边,要坐车三天,路费是个大问题,为了成行,她让儿子贷款了两千元,用这笔钱准备路上的费用。 这笔钱对他们家来说仍是沉重的负担,但她不再等了,她要去看看那个陪她走了五年却突然离去的丈夫。 母子三人坐着客车,一路颠簸,李金花坐在窗边,一句话不说,手里紧紧攥着那封信和一张小纸片,上面写着墓地的位置。 他们到达陵园的那天是个阴天,陵园安静肃穆,绿树苍翠,碑石一排排整齐排列,她找到了那一块墓碑,名字刻在那里,时间定格在1979年2月17日。 她跪在地上,抱着墓碑放声大哭,哭声中夹杂着压抑多年的委屈、思念和艰辛,她的手抚摸着墓碑上的字,一个字一个字地描。 两个儿子站在她身后,也都红了眼眶,他们从未见过父亲的模样,只在母亲的叙述中拼凑出一个模糊的印象,他们知道母亲的苦,也知道这一天对她有多重要。 有些路人停下脚步,望着眼前的场景,有人落泪,有人默默离开,后来这件事被人记录下来,引发不少关注。 有人联系了媒体,也有人将此事反映给当地政府,政府得知情况后,修了通往李金花家的水泥路,还为她盖了一栋新房,村里人说,她家变样了,她整个人也变得轻松了些。 她没有高声讲述过自己的故事,也没有对别人诉苦,她的坚持像山里的石头,不显眼,却始终在那里。 她用自己的方式,把一个普通军嫂的身份活成了一个英雄背后的守望者,王发坤倒在了冲锋的前线,李金花则把一个家庭撑过了整整三十年,这场团聚,她等了半辈子,虽然迟了,但她终于来了。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:电影《高山下的花环》主人公“梁三喜”原型,来自毕节这里!——中国毕节市委党校