凤凰网汽车原创 10月13日凌晨,四川成都天府大道上的一起交通事故,让小米 SU7 再次被推上舆论风口浪尖。

据网络视频及多家媒体援引现场目击者的描述,一辆小米 SU7 在行驶过程中发生碰撞后迅速起火,车主被困车内,多名路人第一时间上前尝试救援,无论是拉动车门把手,还是徒手或借助工具猛砸车窗,都始终无法打开车门。随着火势不断蔓延扩大,救援人员不得不暂时退后寻找其他办法,最终等到消防人员携带电锯赶到现场切开车门时,驾驶者已不幸遇难。

据成都警方通报,“成都小米SU7事故”驾驶人涉嫌酒驾。但在危险驾驶之外,车辆起火、车门锁死再成大众在这场悲剧关注焦点。 目前,从警情通报中暂时无法确认的是,驾驶人究竟是事故发生后立即死亡,还是因为涉事车辆起火才导致死亡,但不可否认的是,“车门打不开”,现场路人的及时救援却只能被拦在车外,再次引发了外界对新能源汽车电池安全和电子门把手设计的担忧。

聚焦本次风暴中心的小米SU7,在上市宣传时,针对电池安全和门把手设计,小米科技创始人雷军曾经表示;“我们测试的项目数是国家标准的20倍,我们的可靠耐久时长是国标的96倍,我们不惜代价,想尽千方百计来排除所有的安全隐患。”“小米的半隐藏式门把手不同于早年纯机械结构‘上翻式半硬藏门把手’,采用固定式设计,通过按压内部微动开关实现电动解锁,无需物理抬起就能开门。”

危险驾驶酿成惨案,如今,成都这场严重的交通事故,再次提醒消费者,安全驾驶的规则与准则,更应始终被铭记于心。

两大疑点未解:车辆起火,车门难开

逐步分析,首先来看老生常谈的问题:新能源汽车为什么起火?

据专业人士分析称,引发起火的核心损伤来自于底部。目前新国标的底部碰撞防护是150J,可以参考的是路面小石头被高速车轮卷起来打击底盘,能量大概是40-70J,直接撞击隔离带硬磕底的能量是万焦级,底部护甲被击穿,该事故的核心原因还是超速。

这是国标下的参考标准。

就小米SU7而言,雷军曾在小米SU7的技术发布会重点讲解了电芯倒置设计——在碰撞或热失控发生时,火焰或冲击力会向下释放,而非朝向车内乘员,为救援争取时间。为了解决电芯倒置后重力对电解液的影响,小米还与宁德时代专门研发了特殊电解液。

同时,小米汽车强调其电池在防护方面拥有行业顶级的17层高压绝缘防护,全方位14层硬核物理防护,包括3层顶部支撑、3层侧碰防护、8层底部防护结构。

在答网友问时,小米声称小米SU7 Ultra电池包底部使用的防弹涂层被广泛应用于军事装备和航空航天器件等,例如装甲车的防雷板,军车铠甲,防弹头盔等,具有抗爆防弹效果。因此电池包底部较传统电池包底部防护材料的耐撕裂性能提升10倍、耐穿刺性能提升13倍、耐刮擦性能提升10倍、附着力提升10倍,能够充分的提高小米SU7 Ultra电池包的耐刮擦和耐穿刺性能。

为了更直观展示这种材料的性能,雷军曾把营销过程中,把这种防弹涂层涂在西瓜上,从6楼高处扔下也没摔破。但这种测试与汽车实际使用情况的关联有多少,又会多大程度上唤起消费者对于小米安全电池安全的超高认知,尚且存疑。

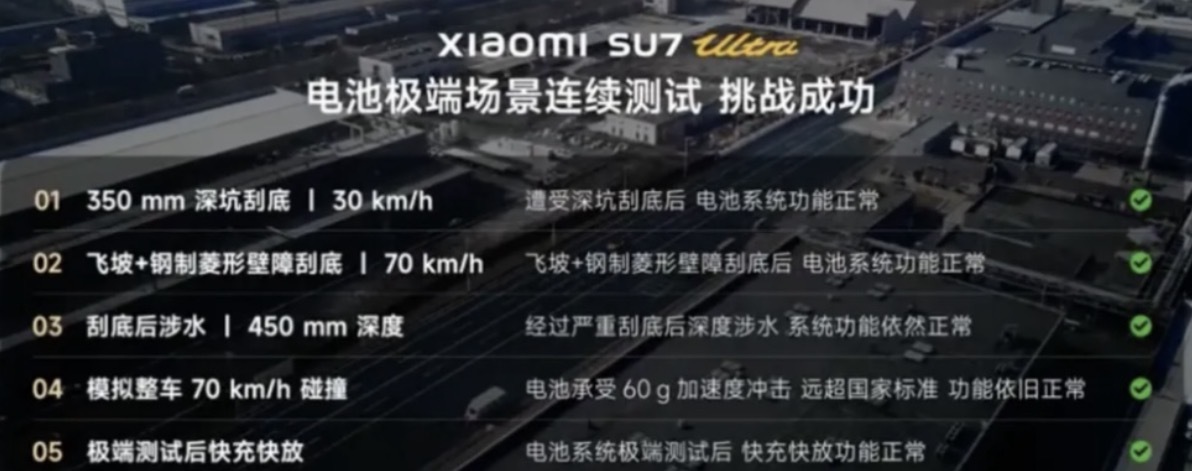

在此次事故中,警方在通报中提及车辆“越过道路中央绿化带”,恰好与小米汽车此前问答中的小米SU7 Ultra“模拟车辆高速撞墙、加速度超过60g时”同属于电池极端碰撞工况,在此过程中,电池承受了的巨大能量冲击,刮底后电池受损程度不明的情况下直接对小米SU7 Ultra进行涉水测试,检验其电池包的抗刮擦和穿刺能力。

极具“视觉性”的极限工况测试,现实情况下却演变为一场活生生的惨剧。

再来看第二个疑问,怎么都“打不开的车门”?

目前,事故原因还在继续调查中,尚未能确定是车辆从内上锁还是车门挤压变形。

据悉,小米SU7的车门外把手采用的是半隐藏式设计,看似与以往饱受诟病的“隐藏式门把手”形成区隔,但本质上都是非机械的外门把手,日常开门依赖电信号触发门锁,一旦车辆在碰撞过程中发生断电情况,或相关线路/传感环节受损,电动开门功能就会失效。而小米SU7系列也并未配备砸窗用的安全锤。

小米此前回应相关问题时表示,车辆配备了机械把手,在断电的情况下也可以打开,其用户手册里也有类似的应急指引。

据专业人士分析,一般电动车发生严重碰撞或起火时,电路系统会自动切断,作为保护电池的机制,但有些车的门锁也靠电路控制,一旦断电,门锁就可能失效,反而把人困在里面。

不过,相比于“半隐藏式门把手”的创新性、先进性,如何在断电情况下通过机械应急开关打开车门,显然不是车企宣传的重点。

此外,在实际的事故发生时,车辆碰撞产生的巨大冲击力很大概率将对车内人员造成极大冲击,意识是否清醒都无法保证,按照手册“连续拉两次内门把手”在实际操作情况中更难以执行。

事实上,隐藏式门把手、半隐藏式门把手已经是当下新能源汽车的共性问题,为了降低车辆风阻系数、提升续航,并彰显科技感,成为许多车企的卖点之一,但在近些年的一些事故中却最终成为阻碍救援的罪魁祸首。

中保研数据显示,配备电子门把手的车型在侧面碰撞中车门弹出成功率仅67%,远低于机械门把手的98%。

今年9月24日,工业和信息化部装备工业一司对《汽车车门把手安全技术要求》(以下简称《要求》)强制性国家标准及三项强制性国家标准修改单公开征求意见。《要求》禁止了全隐藏式车外门把手设计,并要求每个车门(不包括尾门)配置机械释放功能,并确保操作空间不小于60mm*20mm*25mm,以提升事故救援安全性和可靠性。 该标准建议于2027年1月1日实施。

但现存的隐藏式门把手设计车辆该如何处置、如何避免破“门”难题,尚未有明确定论。

汽车安全不可妥协

此次事件引起巨大的舆论危机,挂在热搜一天的小米引发了公众的热议,有人说它只是一场交通事故,与车企本身是谁无关,但事实上,恰巧是因为主角是小米,才足以引发如此大的关注。

从企业来看,小米“跨界”造车,“米粉”的簇拥下让其迅速从“车圈新人”成长为“年轻人最青睐的汽车品牌之一”;“网红CEO”雷军将此前在手机圈的营销打法带入车圈,大到设计上对标保时捷、性能参数上媲美特斯拉,小到“西瓜坠落”的极限工况测试,小米超高的流量、破圈的讨论度,迎合消费者对“经典豪华车造型”的喜好,其他品牌无法提供的情绪价值,叠加营销大师雷军的个人魅力,独特的“情绪价值”让更多消费者愿意为小米SU7、YU7买单。

但回归产品本身,事实告诉用户无论多极限的模拟场景、多吸引人的测试、多具说服力的营销话术都无法确保车辆在任何情况下百分之百的安全。

作为汽车行业的新兵,当一次次危机被放大镜放大。显然,小米还需要克服诸多挑战。巨大的流量关注,是消费者们的期待,同样也是对小米汽车更严苛的要求。

车企作为汽车的生产者,肩负着保障消费者生命安全的重大责任,汽车安全,从来都不是一个可以妥协的话题。

无论是最基础的电池、电驱、电控安全,还是加速迭代的智能安全辅助驾驶,对于安全的主动权仍然需要用户自己去把握。面对车企的竞争与营销,消费者在购车时可选择性将其卖点作为参考,但在实际操作情况中始终需要将“方向盘”握在自己的手中。

对车企而言,当前,新能源汽车行业“价格战”与“技术军备竞赛”并行,但更需谨记的是,“安全为先”永远需要摆在第一位。此次小米 SU7 事故,不仅是对小米汽车的一次警示,更是对整个新能源汽车行业的提醒:唯有坚守安全底线,将用户生命安全置于首位,才能实现行业的长远健康发展。