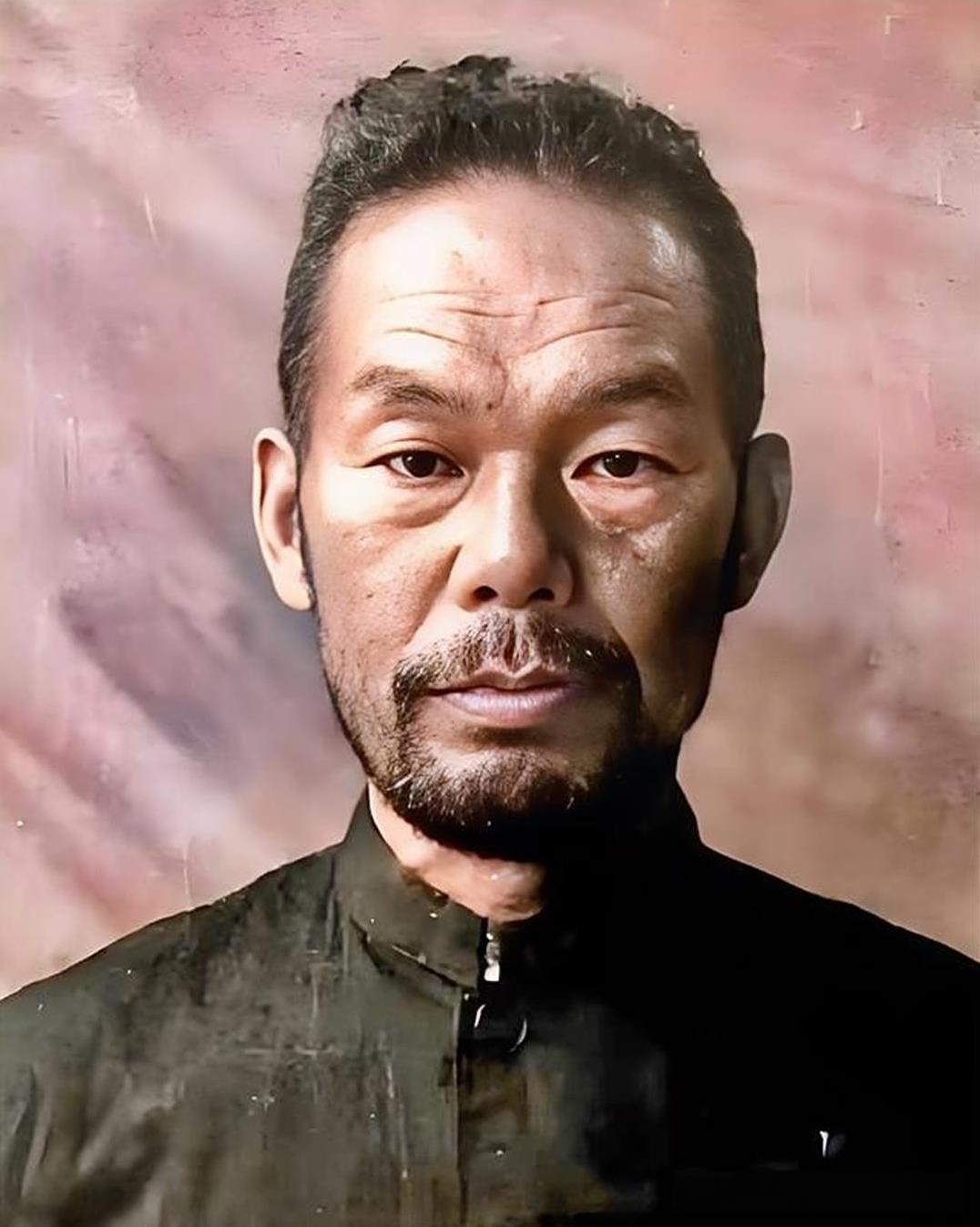

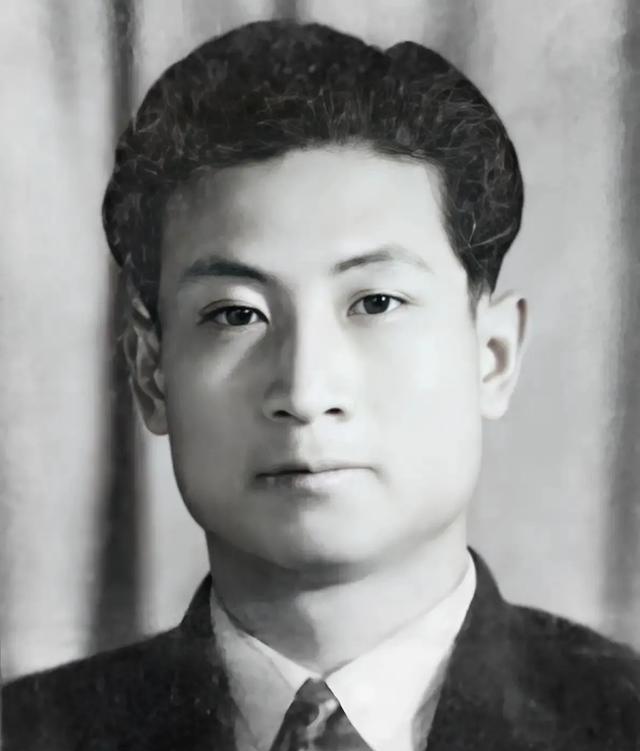

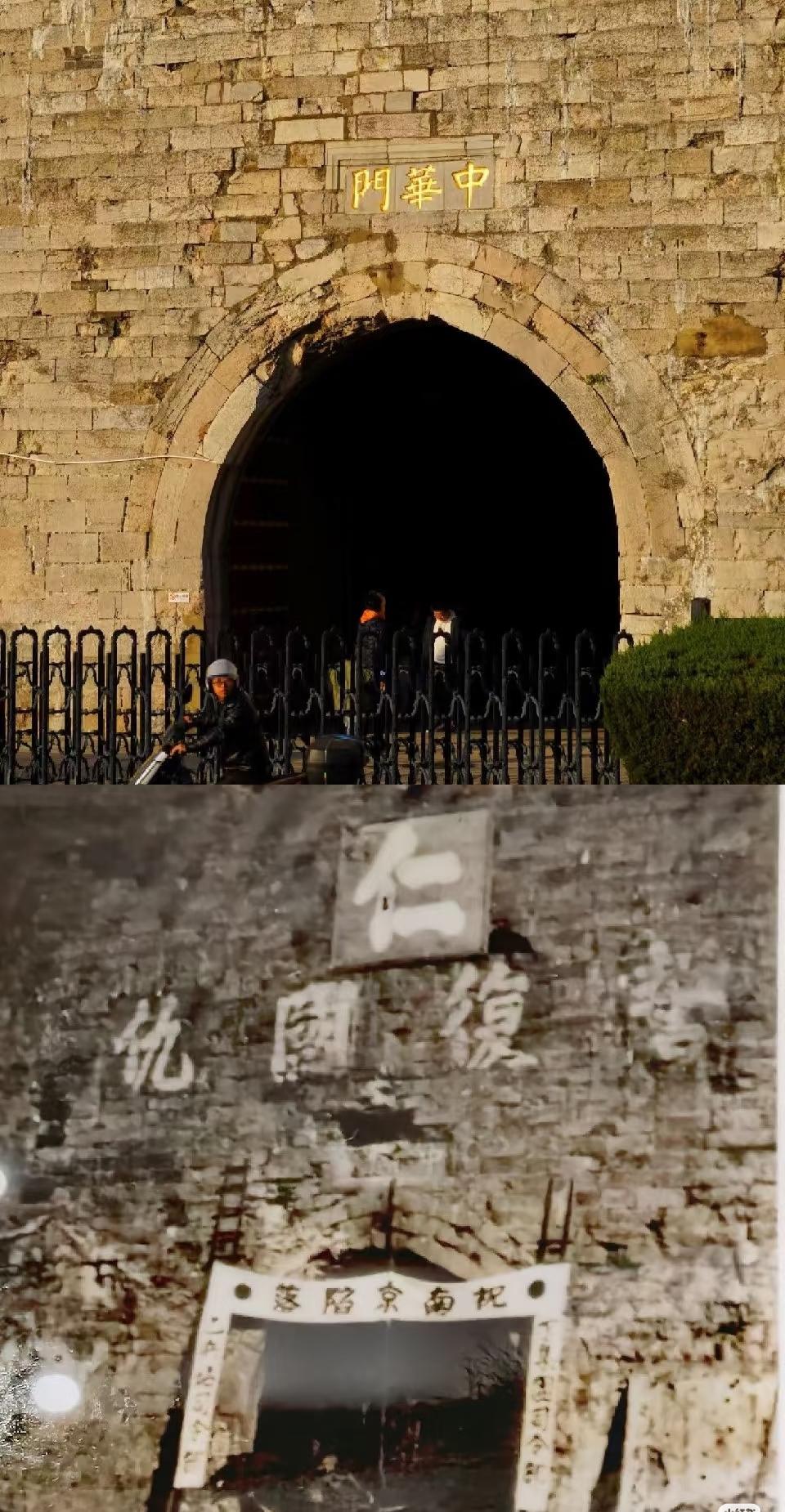

1941年,一位老妇人请汉奸侄子吃饭,突然压低声音问道:“侄儿,能不能给我弄 300 发子弹?” 谁知,汉奸侄子手里的酒杯 “当啷” 撞在桌沿,脸 “唰” 地就白了:“你要子弹干啥?”“给游击队。”老妇人夹菜的手没停,语气平得像说买斤白菜,“啪!”侄子猛地拍响桌子,噌地蹦起来厉声吼:“你不想活了?” 这个老妇人叫马宗英,两人的动作立马引来邻桌的伪军立马投来直勾勾的目光,她却慢悠悠放下筷子,凑到侄子王云蓬耳边。 “你当伪军是混口饭吃,可鬼子哪天屠了村,咱全家都得完蛋。游击队保的是咱莒县的乡亲,这子弹是救咱自己的命!” 这话像重锤砸在王云蓬心上,要知道他身上这身皮太复杂:他本是打鬼子的游击队员,部队打散、队长投敌后,才不得不穿上这屈辱的衣服。 更没人知道,就是这位每天推着独轮车送馒头的老妇人,早成了滨海军区的秘密情报员。 从 1939 年起,她的馒头店就是抗日 “情报站”,每天推着独轮车走街串巷,把热乎馒头送进敌伪据点,也把日军的动向全记在了心里。 一次送馒头时,偶然听见伪军私下盘算 “扫荡” 莒东南的事,她哪儿敢耽搁,当天夜里就借着夜色,一口气跑了二十里山路,把这紧急情报送到了联络站。 就这一晚的奔忙,让 20 多个村庄躲过了日寇的屠掳。乡亲们都夸马大娘的馒头香,可谁也不知道这香气里藏着多少生死关。 侄子气得脸红脖子粗,马宗英却依旧稳坐不动,这份暴怒,她早有预料,心里的算盘也早打清楚了。 她没多话,直接摸出藏着的银元,那是她省吃俭用攒下的家底,笃定地说:“特务魏洪展就认这个,你帮我牵个线,好处给他备着呢。这事儿成了,是救全村人;不成,我一个老婆子扛着,绝不连累你。” 王云蓬的目光落在婶婶坚定的脸上,手指无意识地抠着桌沿,日军上个月在邻村屠村的画面还历历在目,最终他狠狠咬了咬牙:“我试试,但你可得保证不出岔子!” 侄子帮着搭好线后,马宗英带着银元去见魏洪展,一番周旋下来,还真靠着这笔钱,从魏洪展手里拿到了通行证,从敌人的军火库里顺利 “买” 出 300 发子弹。 趁夜色,她把用油纸包好的子弹藏在馒头屉底层,推着车混过城门哨卡,稳稳当当地送到了独立营战士手里。 这之后,她又用这招好几次,让敌人的弹药变成了抗日的武器。 要论胆子大,在莒县马宗英称第二,没人敢称第一。同年夏天,她正揉面呢,瞥见情报站站长邢洛川被汉奸队押着往城里送。 她扔下馒头筐就追,在南门吊桥一把抓住邢洛川的手,对着汉奸哭天抢地:“你们抓我弟弟干啥?他就是个做小买卖的!” 马宗英这一闹,汉奸们被缠得不耐烦,再一打听她竟是伪军中队长的婶婶,顿时没了脾气,竟真的松了手,让她把 “弟弟” 领回了家。 马宗英先给邢洛川端上热饭,让他抓紧恢复体力,等熬到夜深人静,她早联系好的送粪车准时到了门口,借着这最不起眼的 “掩护”,顺利把这位抗日核心干部送出莒城,莒县的抗战指挥中枢也因此转危为安。 到 1943 年,她更凭着过人胆识,说通日军内勤翻译郭民强,把军区的传单和警告信送进了日军司令部。那些揭露罪行的文字,成了瓦解敌人意志的利器。 这位在刀尖上摸爬滚打了好几年的老妇人,一直默默藏着自己的功绩,直到 1992 年,尘封的往事才被揭开,她不仅被评为 “山东红嫂”,还拿下了 “三八红旗手” 的称号。 有人问她当年怕不怕,90 多岁的马宗英笑了:“怕啥?我是给咱中国人争命!” 没有惊天动地的宣言,只有藏在馒头里的情报、裹在衣襟的子弹、挡在同志身前的瘦弱身躯。 回望马宗英的一生,才算真正懂了:英雄哪是什么三头六臂的神人?就是黑暗里敢举火、危难时敢挺身的普通人罢了。 对此,你有什么看法呢?