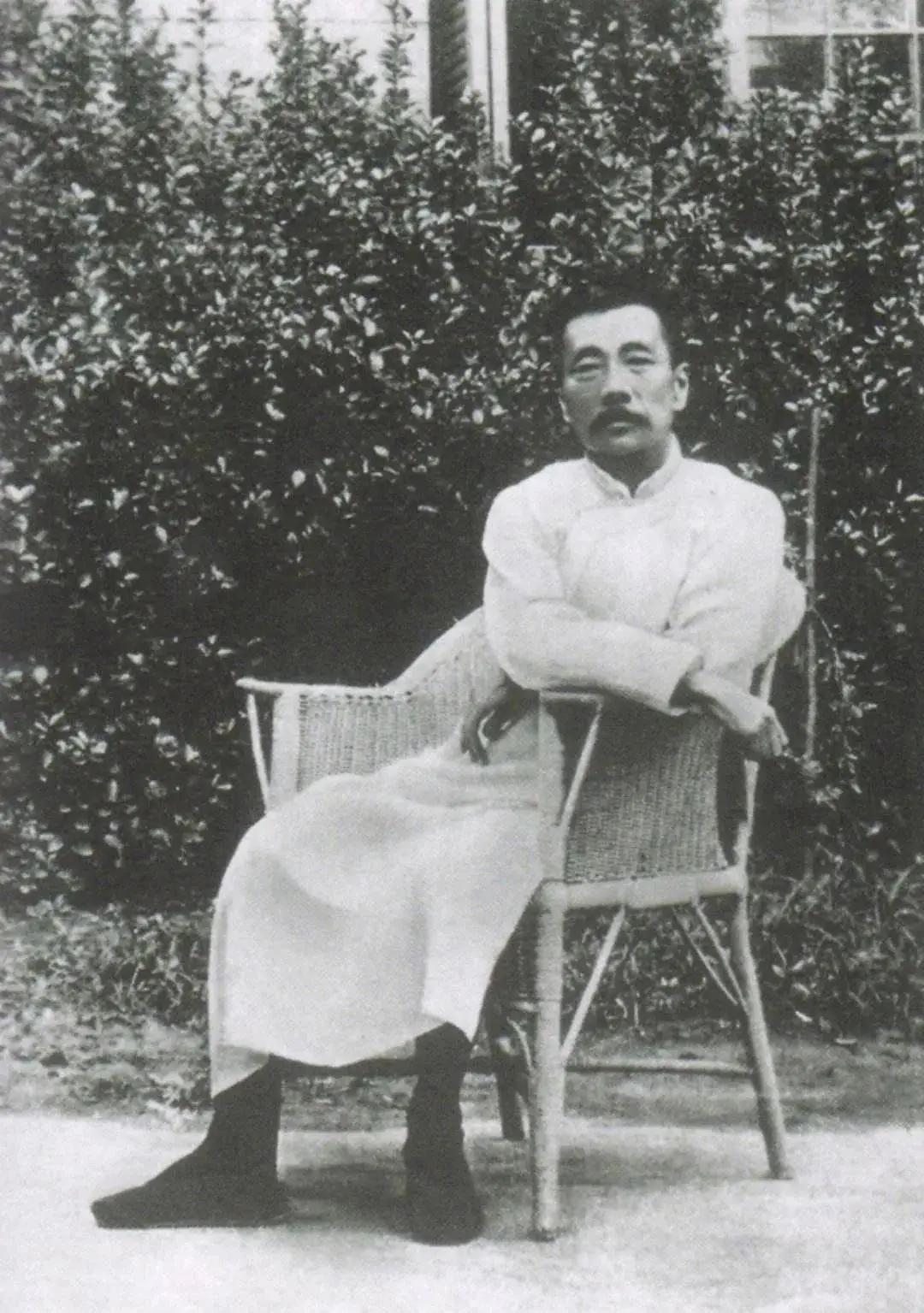

鲁迅为什么骨头硬?因为他是真有钱!鲁迅工资之高,是你难以想象的,1912年鲁迅进教育部,月薪60大洋,那时候北京房租平均每月1大洋,一碗阳春面才几分钱! 一提到鲁迅,咱们脑子里冒出来的,多半是那个横眉冷对、骨头梆硬的斗士。 课本里只讲他用笔当武器作战,却很少提,这位精神导师,其实是个实打实的 “高薪人士”。 有人专门扒过鲁迅的收入账:1912 年他刚进教育部那会儿,月薪就给到了 60 块大洋,这在当时可不是笔小数目。 要知道那时候的物价有多低,北京一个月房租才 1 块钱,一碗热腾腾的阳春面,撑死了也就几分钱。 后来他薪资一路涨,最高能拿到 360 块大洋,放在当年绝对是顶尖的 “高薪阶层”。 但要是真把他的 “硬骨头” 全归结为 “有钱”,那可就把这位文豪看浅了。 得承认,鲁迅的收入确实顶呱呱,民国初期,普通工人一个月才挣 5 到 10 块大洋,小学教师撑死 20 块,他巅峰期的月薪,搁现在得有几万块。 这份稳定又丰厚的收入,确实让他不用为五斗米折腰,不用像当时有些文人那样,靠讨好权贵换稿费,也不用为了糊口放弃批判立场。 但这顶多算 “硬骨头” 的 “保护层”,压根不是最核心的东西。 真正让鲁迅站得直、骂得狠的,是刻在骨子里的清醒和担当。 1918 年,他在《新青年》发《狂人日记》,第一次用白话文撕开封建礼教的遮羞布。 那时候他正拿着教育部的高薪,本可以安安稳稳当 “体制内文人”。 可他偏要 “多管闲事”,写下 “救救孩子” 的呐喊,把笔尖对准社会的脓疮:批麻木的看客,揭礼教吃人的本质,嘲虚伪的文人。 这种批判可不是 “站着说话不腰疼”,他的文字得罪了一堆权贵和守旧派,匿名恐吓信收到过,被骂成 “丧家的资本家的乏走狗”,甚至有人放话要他性命。 要是想安稳过日子,凭他的地位和收入,完全能闭嘴躲进书斋研究古籍。 可他偏不,反倒把更多精力投进杂文创作,“遇罗克”“打落水狗”,明知道引火烧身,笔也从没停过。 更关键的是,鲁迅的钱从没花在享乐上。他没买豪宅置田产,反倒把大把收入用来扶持青年、资助革命。 萧红、萧军这些青年作家落魄的时候,是他掏钱管饭、帮着出书;左联成员遇着难处,他总是慷慨解囊。 他自己过得特简朴:穿打补丁的长衫,吃简单的饭菜,连抽烟都挑便宜的牌子。对他来说,这笔 “高薪” 从来不是享受的资本,而是坚持战斗的 “弹药经费”。 反观当时其他一些文人,不少人收入也不低,可要么钻进象牙塔不管世事,要么投靠权贵当喉舌。 比如有些拿着政府俸禄的学者,看着社会黑暗啥也不说,反倒指责鲁迅 “太偏激”。 这正好说明:钱能给人底气,却买不来骨气。 鲁迅的 “硬”,是因为他始终抱着 “揭出病苦,引起疗救的注意” 的初心,是因为见不得民众在苦难里麻木沉沦。这份精神担当,比 360 块大洋重百倍。 现在再聊鲁迅的工资,别光盯着数字惊叹,得看数字背后的选择:他本能用高薪换安逸,偏要拿笔墨当刀枪;本能做体面的 “文化官僚”,偏要当 “刺头” 似的批判者。 鲁迅的 “硬骨头”,从来不是钱堆出来的,是用思想、良知和勇气铸的。 那些拿 “有钱” 消解他精神的说法,都忘了:真正的骨气,从来不是经济上 “不差钱”,而是灵魂上 “不屈服”。 这才是该读懂的鲁迅,拿着高薪却为底层呐喊,身处安稳却为变革冲锋的真猛士。 对此,你有什么看法呢?