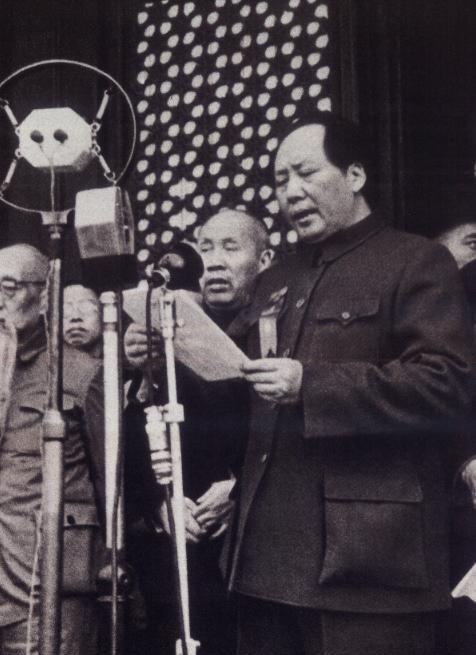

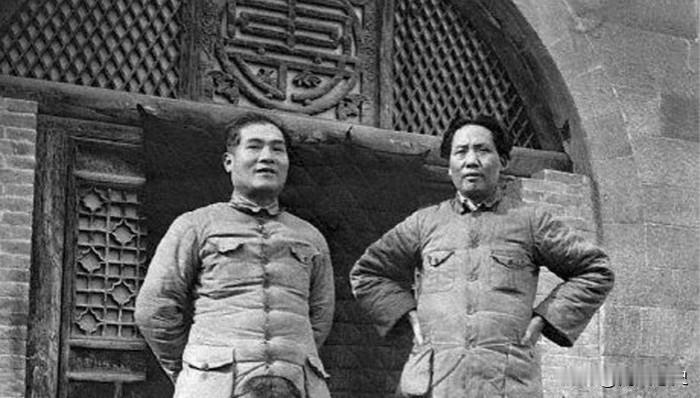

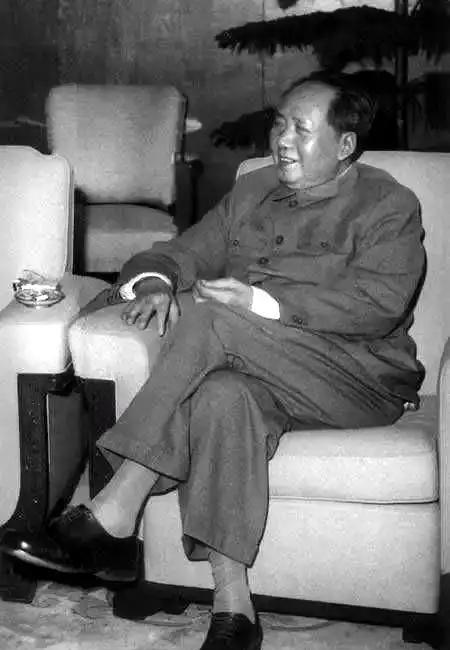

1965年,毛主席听卫生部的工作会议时,越听脸色越难看,最后竟然忍不住地怒斥道:“把卫生部改成城市老爷卫生部好了!” 毛泽东1893年出生在湖南湘潭韶山冲,家里是普通农家,种田养蚕,日子紧巴巴。他小时候常帮家里干活,挑水砍柴,深知农民的苦。长大后,他走遍乡村,了解民生疾苦,立志要让老百姓过上好日子。新中国成立后,他穿着朴素的中山装,站在天安门城楼上,宣布人民当家作主。从那时候起,他就特别关心农村的事儿,尤其是农民看病难的问题。他常说,农民是国家的根基,没了好身体,咋干活?咋建设国家?所以,他多次催促相关部门,想办法让农民看得起病,用得上药。1958年,他还专门批示,中国传统医学是个宝库,得好好挖掘,整理,提高。因为中医不需要啥复杂设备,药材就在山里田里,价格也便宜,特别适合农村用。 可实际情况咋样呢?1950年代末,卫生部确实试着推广中医,办了不少培训班,教人学针灸、草药。可培养一个合格中医得花好几年,费时费力。好不容易培训出一批人,大部分却留在城里医院,农村还是没啥医生。农民生病了,小病靠硬扛,大病只能躺家里等。卫生部后来换了个路子,组织医疗队下乡巡诊。从城里医院抽调医生,带着药箱和设备,去农村给农民看病。1950年代末到1960年代初,差不多3000名医生下乡,忙得热火朝天。可这法子治标不治本,医疗队跑几个村子,药就用完了,设备也带不了太多,覆盖的范围小得可怜。转一圈就得回城补给,农民还是看病难。这事儿让毛主席特别上火,他觉得卫生部没把农村放心里。 1965年6月26日,北京开了全国医疗工作会议,卫生部部长钱信忠主持,汇报工作进展。会上报了组数据,全国140多万卫生技术人员,只有10%在农村干活;医疗经费里,农村只占25%。这数字一出来,毛主席坐不住了。他越听越生气,觉得卫生部光顾着城里那15%的人,5亿农民却没医生没药。这哪是人民的卫生部,简直是给城里老爷服务的!他拍桌子站了起来,怒斥卫生部,干脆改名叫“城市老爷卫生部”得了。这话一出,全场都懵了,安静得掉根针都能听见。这就是著名的“六二六指示”,直接把农村医疗问题摆上了台面。 为啥毛主席这么急?因为他知道,农村医疗不解决,农民的日子就过不踏实。过去,卫生部试过不少办法,但效果都不咋样。中医培训时间长,人才留不住;医疗队下乡,覆盖面太小,药用完就得撤。毛主席在会上直接点明,医疗工作的重点必须放农村,得培养一批农村养得起的医生。他不是光发火,还给了方向:医学教育得改,门槛别太高,高小毕业,学个三年就行,关键靠实践磨练本事。这样的医生,哪怕医术一般,也比那些骗人的巫医强,农民也负担得起。 会后,卫生部赶紧行动,调整工作思路。毛主席也没光甩锅,一个月后又找钱信忠谈,细化了改革方案。他提出,医学教育得简化,培养时间短一点,重点让医生下农村,服务农民。地方上很快响应,上海开了医学速成班,挑了些农村青年,培训四个月就上岗。这些人就是后来的“赤脚医生”。他们没啥高深医术,背着药箱,走村串户,给农民量量血压,开点草药,教点卫生常识。赤脚医生一出现,农村看病难的问题立马缓和了不少。村民生个小病,起码有个地方问诊,不用再硬扛了。 赤脚医生这名字听着土,但干的事儿接地气。他们多是村里人,熟悉地头,穿着草鞋,背着药箱,走在田埂上。药箱里装着些常用药、针灸针,简单但实用。他们会教村民咋预防疾病,咋用草药治小病。虽说医术不精,但在那会儿,农村缺医少药,有个人能看看病,已经是大进步了。到1970年代,赤脚医生遍布全国,成了农村医疗的主力军。毛主席一直关注这事儿,经常翻看各地医疗报告,了解进展。钱信忠也继续推政策,完善培训和分配,让赤脚医生制度更扎实。