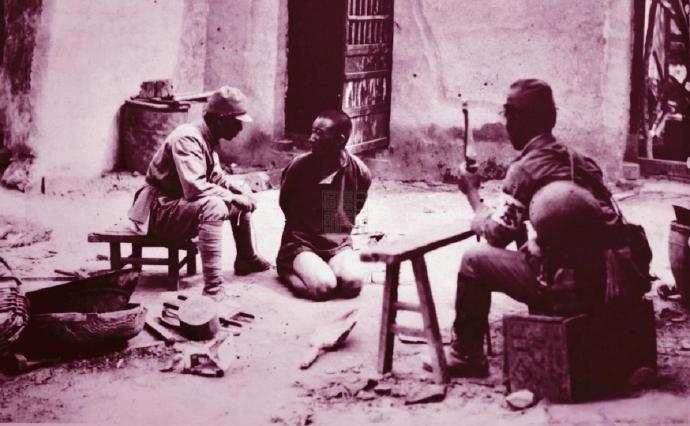

1943年,两名伪军打扫战场时,发现一个八路军还活着,正要上前补刀,这个八路军轻轻说了一句:“兄弟,中国人不打中国人!” 那一刻,空气是凝固的。两个伪军愣住了,手里的刺刀抖了下。他们没想到,地上这个浑身是血、身中数弹的八路军还能开口。而更没想到,他居然说出这么一句话。这不是哀求,不是愤怒,而像是种提醒,提醒他们自己是谁。那句“兄弟”两字,像钉子一样扎进心里。 战场在华北冀鲁豫交界处。原本是村庄,现在只剩焦土和尸体。八路军一个连与伪军部队激战一整天,最后被包围。指挥员秦光身中三弹,拖着伤躯爬向掩体。他手里还有两颗手榴弹,一颗拉开扔出去了,另一颗掉在胸前。他想着,如果敌人靠近,就一起拼命。但他没死,血流干了大半,人还活着。 伪军扫荡过来,开始清理战场。地上的伤兵,一个个都被刺刀补上。没人说话,只有低头翻找、确认、击杀。他们靠近秦光时,看到他眼睛还睁着。一个抬起枪口,另一个提着刺刀。这时候,他开口了。 他们沉默了几秒,然后收起武器,低头看了他一眼。没有说话,也没有动作。只是转身离开,脚步比来时快了些。没人知道他们之后有没有被问责,更没人知道他们后来还在不在部队。但他们没杀秦光,这一点,改变了故事的走向。 秦光是河南人,十八岁参加八路军,打过伏击、扛过饥荒,也跑过百里夜行。这场仗本来不是他指挥,但正连长战死,他临时接手。他知道这仗打不了多久,对面有火力、有伪军配合,打不过。他选择硬撑,拖住敌人,为大部队撤退争时间。 战斗结束后,他倒在一块石头边,昏死过去。刺刀没落下,他活了下来。当天夜里,附近的村民冒险回村,发现了他。拖回屋里,用酒精清创、用鸡蛋壳敷伤、用草药止血。没有手术器械,也没有消毒纱布,就靠这些把他从鬼门关拉回来。 但那颗子弹卡在腹部,没取出来。送到八路军的野战医院,军医判断,动手术风险太大,暂时保留。他就这样带着弹片活下去。走路慢了,说话慢了,但脑子清楚。他没再上前线,而是转到后勤,帮着运物资、带新兵。 那句“中国人不打中国人”,成了他的口头禅。不是口号,是亲身经历。他说,那俩伪军没杀他,是因为他们知道自己也是中国人。哪怕穿着日本人的军装,拿着敌人的武器,骨子里还是中国人。只是命太苦,走错了路。 这事后来传开了,成为很多老兵口中的“人性一刻”。他们说,不是每个伪军都甘心为敌人卖命。有些人是被抓来的,有些是为了一口饭活下去。他们不是铁板一块,也有良心、有挣扎。只是战争太残酷,很多时候不给他们选择。 那年春天,像张柳招村这样的村子很多。前一天还在播种,第二天就被围剿。八路军和伪军打仗,百姓最遭殃。但就是这种环境下,仍有人保住了一口人味。不管出于什么原因,放过一个命悬一线的同胞,本身就是一次抵抗。 秦光后来没再打仗,但一直活着。战争结束后,他回到老家,种地、养鸡、带孩子。腹部的弹片一直没取,身体偶尔发热,天一凉就隐隐作痛。家人劝过他做手术,他笑笑说:“留着,提醒我自己从哪儿活下来的。” 每年清明,他会去烈士陵园,给牺牲的战友上香。他说,那天他没死,是因为命硬,也是因为那两个伪军没动手。他不知道他们叫什么,不知道他们活到哪年,但他说,他们也该有人记住。不是因为他们当过伪军,而是因为他们在人和鬼之间,选了前者。 这段经历后来被一位记者写成报道,在上世纪九十年代登上地方报纸。标题就用了他那句话:中国人不打中国人。文章刊出后,引发很多讨论,有人感动,有人质疑,也有人说这是宣传。但秦光没有回应,他说自己只是讲了实话。 他活到了九十多岁,临终前还念叨那两个伪军。他说:“我不知道他们活没活,但希望他们当年放我,是最后一次拿刺刀指着自己人。”这是他对敌人的宽容,也是对历史的反问。 战争留下太多伤口,刀口向外,也向内。但哪怕在最黑的时刻,还有人放下刀,这就说明人性没灭。那句“兄弟,中国人不打中国人”,不是圣言,只是一句血里吐出的真话。但正是这句真话,救了一个人,也提醒了两个。 在那个谁都可能死的年代,有人选择让别人活。这就足够了。