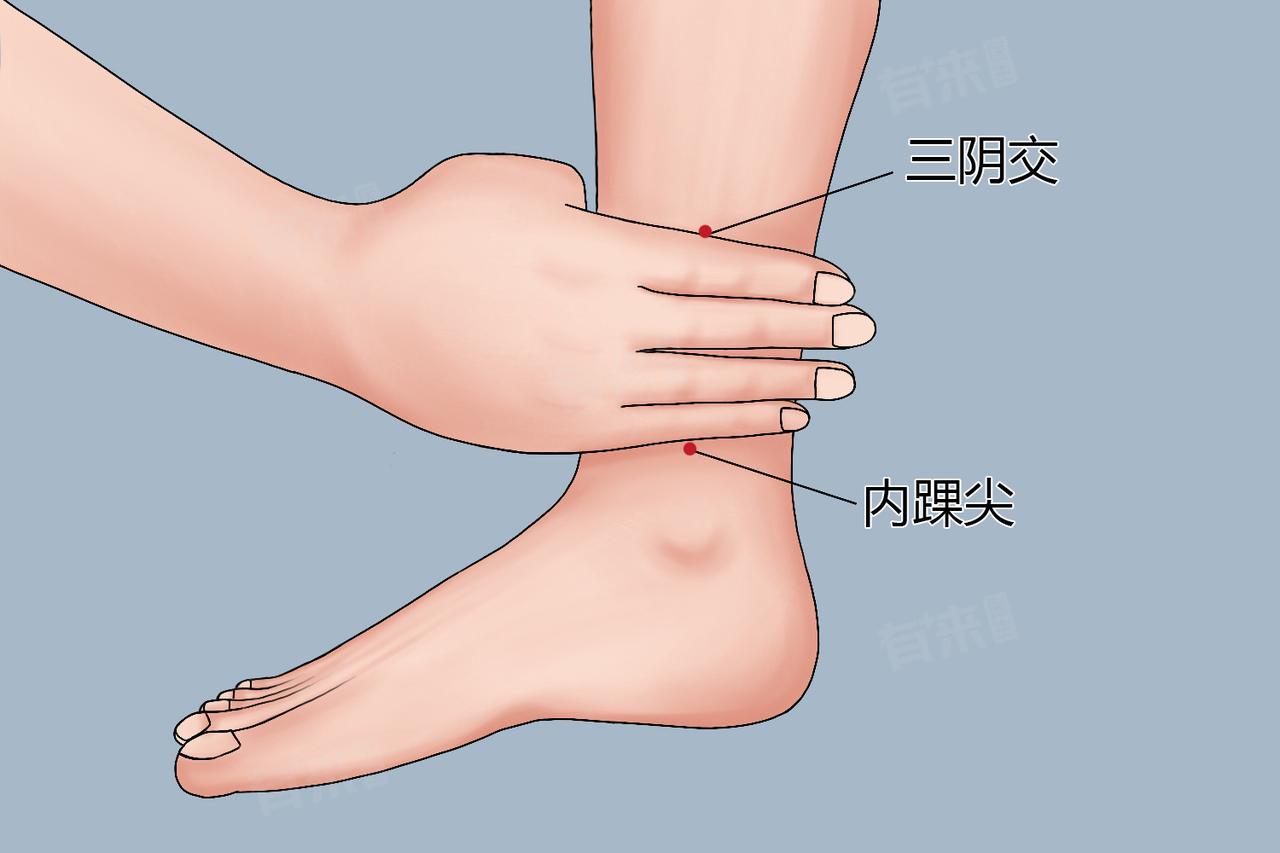

过了小暑别贪凉!老中医:这3个“夏养穴”按一按,祛湿又安神 张阿姨今年刚退休,原以为能好好享享清闲,结果一入夏,整天觉得身上黏糊糊的,晚上睡不踏实,白天也提不起精神。她爱喝冷饮,空调一开就是一整天,凉席、凉水、西瓜不离手。结果越“凉”,人越没精神,浑身沉得像灌了铅,连带着心情也低落。她来问诊时,反复念叨一句话:“这夏天,怎么越凉快越难受呢?” 这种状态不是个例。每年小暑一过,诊室里像张阿姨这样的“夏季低迷族”就多了起来。小暑不小,热在三伏。气温升,湿气重,身体容易被“湿热”困住。尤其这时候,一些人为了寻个清凉,空调开到最低,冰饮一杯接一杯,哪里知道,这“凉快”的代价,是把寒湿也一起带进了身体。 夏天是养阳气的季节,反而最忌贪凉。很多人觉得出汗难受,可出汗,其实是身体在自我调节的一种方式。汗液排出,不只是降温,还带走多余的湿气。如果硬生生把“汗”堵住了,湿气、寒气就在体内堆着待命,时间一长,就容易出现四肢酸沉、头昏脑涨、食欲不振这些“湿困”表现。 湿气多了,神也容易乱。总有人问,为什么一到夏天就烦躁、焦虑、爱胡思乱想?光说天气热,其实不够。湿气重,会困住脾,脾一虚,心神就不安。这时候不光是生理上的疲惫,心理上也容易跟着“塌陷”,睡不好,吃不香,整个人像是被“闷”住了。 夏天最怕的不是热,是湿混着热。热能发散,湿却黏腻,像块湿毛巾包在身上,怎么甩都甩不掉。这种时候,硬靠空调和冷饮,是治标不治本。真正想让身体“透气”,得从调理脏腑、疏通经络上下功夫。 老中医常说,夏天养得好,一年都少生病。而在这个节气里,养生不一定要大动干戈,反而是越简单、越自然的方式,越能贴近身体的节奏。按一按身上的几个“夏养穴”,就能帮助身体祛湿、安神,顺应节气变化,还不伤身。 第一个推荐的,是内关穴。位置在手腕横纹往上三指处。这个穴位是调节心神的“老朋友”,晚上睡前轻轻按揉几分钟,能缓解焦虑、安抚神经。尤其是那种翻来覆去睡不着、脑袋“停不下来”的状态,按内关,比数羊靠谱多了。 第二个,是足三里。这个穴在膝盖下方,大概四指宽的位置。它是“健脾强身”的代表穴。夏季湿气重,脾最容易受困,按揉足三里有助于健脾、利湿,提升整体的代谢和免疫力。很多人夏天吃不下饭、肠胃不适,跟这个也有关系。 第三个,是三阴交。它在小腿内侧,脚踝骨往上大约四指的位置。这个穴位聚集了三条重要的经脉,特别适合女性调理体质。夏天容易“内火外湿”,按按三阴交,有助于调和气血、安抚情绪,还能缓解疲劳感。 这些穴位,按起来不复杂,也不需要工具。用指腹轻按,每个穴位按五分钟左右,感到微微酸胀即可。不要太用力,更不要图快。穴位调理讲究的是“润物细无声”,不是“越狠越灵”。 光靠按穴位还不够。夏天的养生,是一套日常的小动作积累起来的。空调温度别设太低,26℃左右就够,别让冷风直接吹着腰背。饮食上,少吃寒凉的食物,绿豆汤可以喝,但别当水灌。适量出汗,才是和这个季节“合作”的姿态。 还有一个容易被忽略的细节是作息。夏天日长夜短,人容易作息紊乱。可身体的生物钟不骗你。该睡的时间不睡,补觉也补不回来。尽量晚上11点前入睡,保持规律,才能让身体有机会自我修复。 很多人以为,夏天好像“身体开外挂”,能吃能喝能熬夜,其实是错觉。夏天不养,秋冬就容易“还债”,这是真实存在的身体规律。小暑之后,天气虽热,但更要稳住节奏,不贪凉、不躁动,顺着节气去生活,身体才能舒服。 有些人一到夏天就“放飞自我”,冷饮不断、熬夜不止,结果到了秋天一身毛病。不是没提醒过,但身体总是比人更诚实。它会在你忽视的时候,悄悄记下每一笔“透支”。