中医四大忠告:

见汗莫治汗

见痰别治痰

见湿勿治湿

见泻休治泻

很多人找中医看病,印象深刻的是“望闻问切”一个流程,一套动作认真完整做下来,至少一刻钟以上,有的甚至可能超过半小时。为什么越是有经验的中医问得越详细,查得越谨慎?因为在实践两个基本准则:整体关联性、治病必求本。

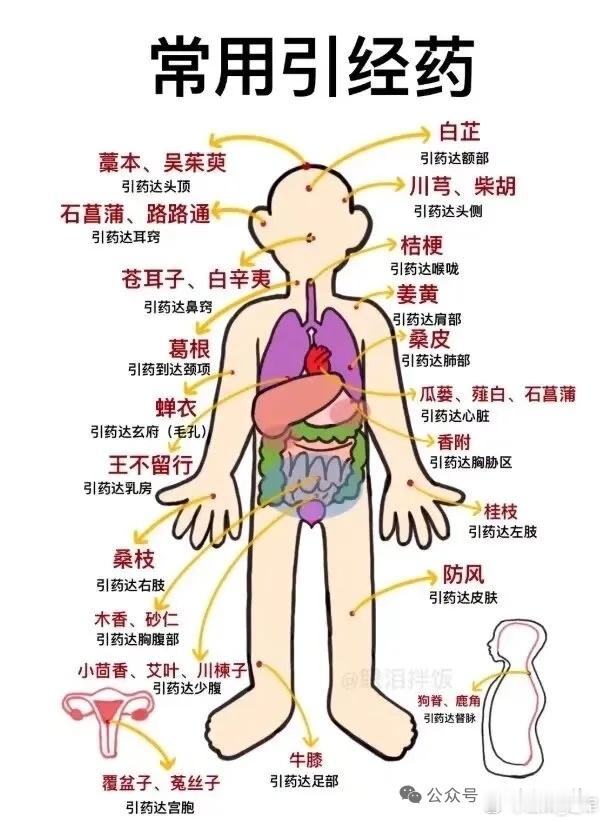

这两个准则的核心和关键是:不以查探问到的表面症状为基础实施治疗,而是把心思和目光放在其它部位。比如患者经常遇到的“头痛医脚”问题,看似毫不相关的两个地方,其实有密切联系。

在中医眼里,人体是一个整体存在,脏腑经络运转,有五行相生相克的道理,要遵循阴阳平衡的规则,升降有常,出入有据,浮沉有范,消长有度。一旦平衡被打破,从整体上辨证论治,统筹考虑,并根据患者证型,实施个性化治疗。

中医治疗的落脚点,一定是“治病求本”,强调治疗疾病不能限于表面症状,要深入分析内在病机,调整失衡的机体状态,恢复阴平阳秘的状态,那么不仅能治好病,还能管一段时间。某种程度上说,治病求本的理论和实践,是中医的精髓。

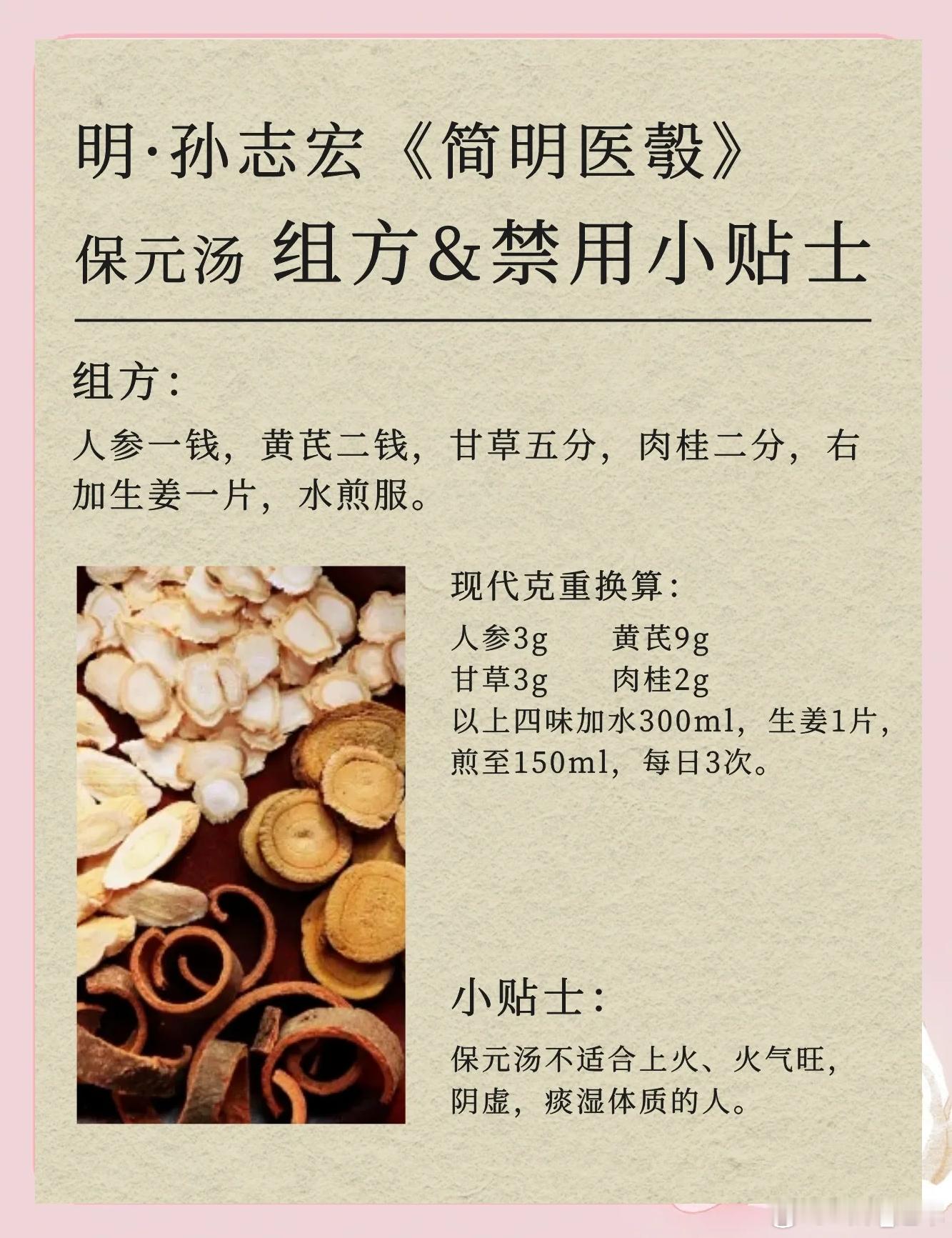

临床上,治病求本的案例很多,如四大要诀“治风先治血、治水先行气、治火先存阴、治湿先温中”,看似毫不相关,甚至完全相反的两个方面,藏着逆转病患、病情好转的秘密,由此拓展和延伸出大量治法。

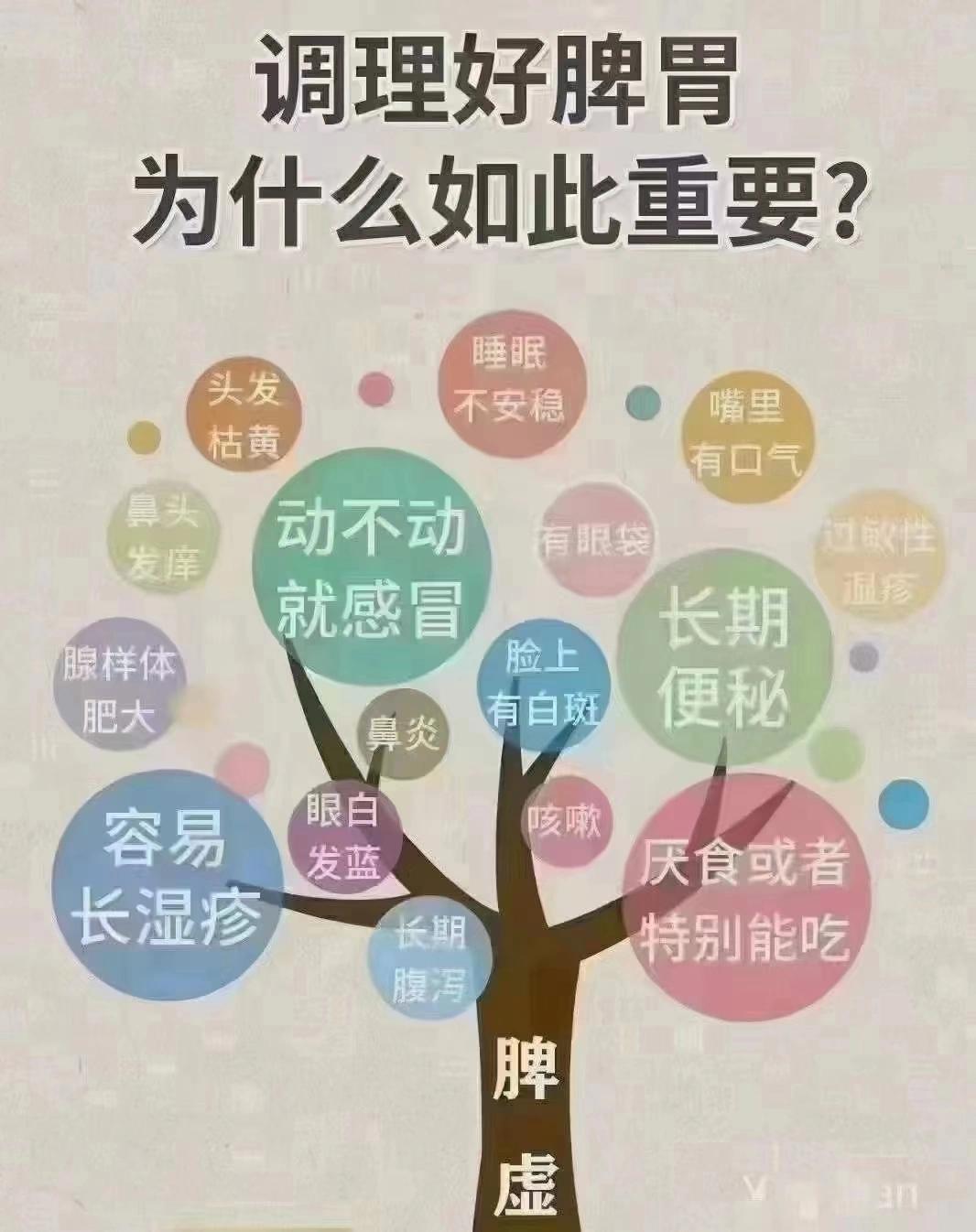

当前正值盛夏,暑、热、火、湿、燥横行,一些人动不动出现这样那样的异常,比如汗液大量外泄,有时睡觉也冒出来;喉头总感觉有痰,清又清不完;频繁有头重如裹、浑身黏腻、乏力困顿酸沉的表现;吃一点凉的就拉肚子,脸面四肢浮肿等。

这就是夏天夏天常见的汗证、痰多、湿重、泄泻4大问题,拖下去会耗伤阳气,或者本身就是某些疾病的先兆信号,不可轻视。临床要怎么治?

中医讲4句忠告:见汗莫要治汗,见痰别急着治痰,见湿不能只盯着治湿,见泻休要治泻。

这 4句忠告本质是“治病求本”、“标本兼治”的具体实践,治疗不能直接针对症状,而通过调理脏腑功能,平衡阴阳来救困解难。

这4句忠告并非出自同一本医书,或同一个中医学说,而是中医大量临床经验教训的总结提炼,其实每句忠告,在历代中医大家或典籍里都有提到,比如:

1、《黄帝内经·标本病传论》明确:标本不得,邪气不服。提出“治病求本”理论。

2、金元李东垣《脾胃论》说:“湿困脾胃绝非单纯祛湿”、“泻者补其升清之气”。

3、朱丹溪在《丹溪心法》说:痰致百病,治痰需调脾、疏肝、通络。

4、现代中医朱曾柏提出:见痰休治痰,要调整脏腑功能,使痰湿潜消。

汗证、痰浊、湿气、泄泻作为夏季困扰人们的常见问题,该如何调理,怎样能抓住根本?

一、见汗莫治汗,要治哪里?有什么方剂?

汗在身体是“两面派”角色,好的一面是身体代谢正常的型号,可以调节体温、润养皮肤。坏的一面是营卫不和、阴阳失调,这种问题叫“汗证”。

中医认为“阳加于阴谓之汗”、“汗为心之液”、“汗者,精气也”。汗证多由阴虚、阳虚、气虚、表虚等单个或多种原因夹杂而起,有自汗、盗汗、冷汗、黄汗等表现,频繁出现汗证,是脏腑失养的信号,易因气阴损耗引起外邪入侵。

汗证的病位在卫表腠理,是阳气蒸化津液于体表的具体化,它与五脏六腑都有关系:

只有脾土健运,津液生化,才有汗液的源头;只有肝藏血,主疏泄,肝气条达,汗液乃出;肾统摄五液,肾精充足,汗液才能不断冒出;肺主气,外合皮毛,宣通卫气,才能让汗液外泄,等等。而且水谷化生津液,津液与血有密切联系,所以有“汗血同源”、“津血同源”的说法。

用户10xxx64

感谢作者分享!

喵喵

那到底出汗多是好还是不好啊?

土地的沉默 回复 08-26 08:23

我现在一动就汗流浃背

冬来暑往 回复 09-02 00:27

你多,大部分人也多的话是正常的

xingyun_yu幸运

百病之源,五脏为根!调好五脏,健康长寿!

读书破万卷

现在中医和西医一样了,也是头痛医头,脚痛医脚了,这么多的人口,病例,只能说都是在搞钱,心思不在看病上

医学的正确认识

辨证论治是中医核心,西医到今天还在把症当病,把掩盖症状抗病当治病,结果只能小病治成大病

鸿金

现代中医可以说是西医与中国传统医学的混合体,简单说是医学。继承了西医的优秀部分,也继承了传统医学的优秀部分。

能人№水

烧香拜佛最灵验!

军70

到底怎么治?

用户19xxx07

此文要入门级选手才有价值

用户13xxx71

现代医学是科学的一个分支,并且随着科学技术的进步而不断发展。而中医属于传统医学,以阴阳五行、八钢辩证为基础的中医内科是朴素哲学的延伸,用于诊断和用药是一种骗术,跟街头算命是一路货色,从历史的发展讲是一种文化。中医外科属于原始经验的积累,例如包扎、接骨、外伤缝合等等,有效的部分已经被现代医学吸纳继承并逐步改良了。中医针灸用针诊疗的基础是经络和穴位,现代解刨学早已证明这些都是子虚乌有,从本质讲针灸就是巫术,尽管经研究表明针灸刺激机体产生多巴胺,伴随心理暗示,对止痛有一定作用,但与所谓的穴位和经络无关,换句话讲,不按所谓的经络穴位下针,也能达到同样的效果,因此针灸从本质讲依然是骗术。这就很好的解释了传统医药、医术都在躲避现代医学的大样本双盲比照检验,实际上也经不起检验。

伸手党

纯纯的扯淡。。。

用户10xxx29

说了一个寂寞

李enqing

要怎么治呢

白云

所以中医不是医

wQ 回复 08-05 15:12

叫黑云的!