为什么外国不造新能源汽车?长城老总魏建军一句话捅破窗户纸:他们也有技术,他们不是不会造电车,是他们压根不想造! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 为什么外国不造新能源汽车?长城汽车的魏建军说了一句很直接的话:他们也有技术,不是不知道怎么造电车,而是他们根本就不想造。 这句话像是一块石头砸进水里,引起了一圈圈涟漪,从表面上看,这个说法似乎过于简单粗暴,但背后确实藏着不少值得深思的内容。 中国发展新能源汽车的路子和欧美国家走的完全不一样,在燃油车时代,中国起步晚,核心技术掌握在别人手里,引进、模仿、消化,用了几十年时间,换来的却是技术被卡、品牌被压的局面。 很多年里,中国品牌只能靠低价竞争,当新能源汽车这一新赛道出现,中国没有再跟着别人的脚步走,而是选择自己打头阵,换道超车并不容易,但也正因为不是延续旧的产业链条,所以有了重塑规则的机会。 反观欧美企业,它们的燃油车业务多年积累,已经成了稳定的利润来源,像大众集团,传统燃油车的利润率能达到10%,而电动车业务却处在长期亏损状态,甚至2023年财报显示电动车亏损面达到8%。 对这些大集团来说,放弃成熟的业务,转而投身一条盈利前景不明的赛道,并不容易,这不是技术不行的问题,而是太多利益关系缠绕其中。 一旦转型,意味着打碎原有的零部件供应体系,意味着数百万就业岗位受到影响,这种自我颠覆,不是哪个企业高层愿意轻易做出的决定。 不仅如此,在技术研发层面,欧美企业也有投入,例如大众投资了固态电池公司QuantumScape,但产品一直停留在实验阶段,实际应用遥遥无期,反倒是中国企业,在产业化推进方面走得更快。 宁德时代的凝聚态电池已经开始量产,能量密度达到500Wh/kg,这比欧美的实验室数据高出不少。 中国品牌还在整车设计、电池结构等方面进行了大量创新,比如CTB电池车身一体化技术,有效提升了续航和安全性。 这种优势的形成不仅靠企业自身的努力,也离不开政策的支持,中国从充电桩建设、电池回收、整车制造到智能网联,形成了完整的产业链,这个过程中,不少中小企业扮演了重要角色,提升了产业的协同效率。 还有一个重要因素是出口补贴和退税政策,使得中国新能源汽车在海外市场具有价格优势,一些车型价格甚至低于成本线,这在短期内对欧美本土车企造成了很大压力。 欧美车企不是没有行动,但动作明显慢了半拍,有的寄希望于氢能源,比如丰田的Mirai系列,但现实不容乐观,氢能源的成本高、加氢站建设难,目前全球加氢基础设施严重不足。 而本田也开始削减氢能研发预算,部分资金转投电动车领域,说明他们对氢能源的信心在减弱,至于固态电池,在目前阶段仍然难以量产,成本高、稳定性差的问题始终没有解决。 还有一个不容忽视的问题是思维惯性,长期处在技术和利润优势中的欧美企业,习惯了通过品牌溢价和后期服务获取收益,不再习惯从头打拼一个产业链。 像特斯拉这样从零开始打造新体系的公司,在美国是个例外,而不是主流,很多传统车企更倾向于保守操作,即便看到市场变化,也不会轻易调整。 中国车企之所以能在新能源领域取得今天的成绩,很大程度上就是靠踏实干、持续投、敢于压宝,不少技术并非高不可攀,而是靠时间和资金慢慢堆出来的。 这条路走得很累,但最终拉开了与欧美的差距,魏建军说的这句话,看似简单,其实揭示了更深的逻辑:电动车不仅仅是技术更新,更是产业模式和思维方式的彻底改变。 中国之所以走得快,是因为没有太多可以眷恋的包袱,而欧美走不动,是因为背负太多过往的荣光。 未来谁主导全球汽车市场,关键或许不在技术谁更先进,而是谁更愿意下苦功夫,这是一场意志的较量。 对于中国来说,已经走在这条路上,就要走得更稳、更远,对于欧美来说,如果不打破路径依赖,也许终将被甩在身后。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法!

用户10xxx46

老魏格局小了!

炊烟随风散

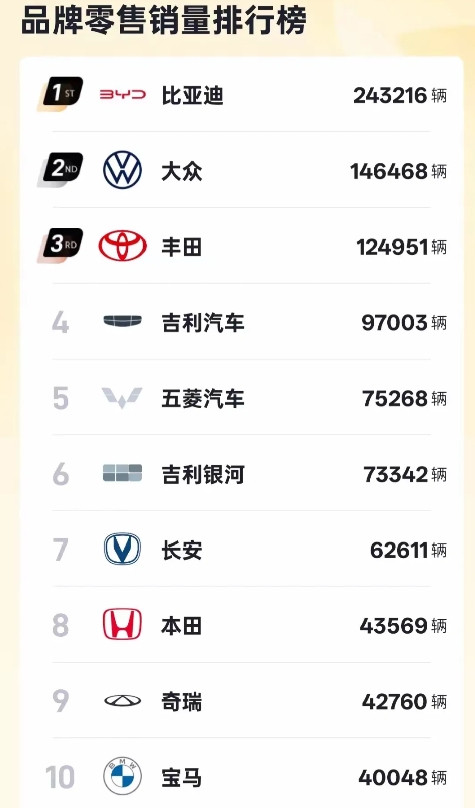

一个吃不到葡萄的商人吧了,偶尔弄到点吃的,还真把自己打扮的跟巨人一样。这个世上没有什么巨人,只要跟近时代步伐的大众。外国车企也一样。四个轮子的代步工具让外国给弄了一百多年了,有多少改进。有些工具是要被抛弃的,谁不忍心谁就倒下。智能工具是人类追求的必然。让人再去田里用牛吗耕地,行吗?有些人抱着自己东西以为宝贝,只能让他抱着。别无他法。这是个人行为,无法阻拦。

化繁为简

我想问问哈,有家车企营收7000亿以上,应付账款1300亿以上,然后这家车企突然降价3成,是不是代表这家车企营收突然缩水3成,但是应付账款并没有改变!你说跟着这家车企的各种链端会不会害怕?会不会集体跑路或者反水,又或者密集爆雷?

无限

发展电车,是因为没有发动机,变速箱技术,发展电车,技术门槛低,国内很多生产电车都是组装厂,而且质量渣渣,吹牛B遥遥领先,坑国人世界领先。

Lincyze

对国内是祥林嫂对国外是他们的月亮圆

大盘计算所所长

中国用电池车,外国用油车,这样互不影响,也是最好的结局。毕竟外国石油那么多,产业链那么长,牵扯若干亿人的生存问题,也不是可以随便就改变的。中国石油少,搞电池车有好处。