1138年,科举考试结束,赵构发现探花是一名白发苍苍的老人,便问道:“您多大,有孩子吗?”谁料,对方直言:“草民73岁,并未娶妻生子。”结果,赵构笑道:“朕那个妃子,赏给你了!”

南宋建炎十二年,朝廷里出了件新鲜事儿。

七十三岁的老书生陈修中了探花,这事儿在临安城里炸开了锅。

当年科举考试刚放榜,皇宫大殿上站着三个新科进士,黄公度、陈俊卿和陈修,前两位都是正当年的读书人,唯独陈修白胡子拖到胸口,走路还得拄着拐杖。

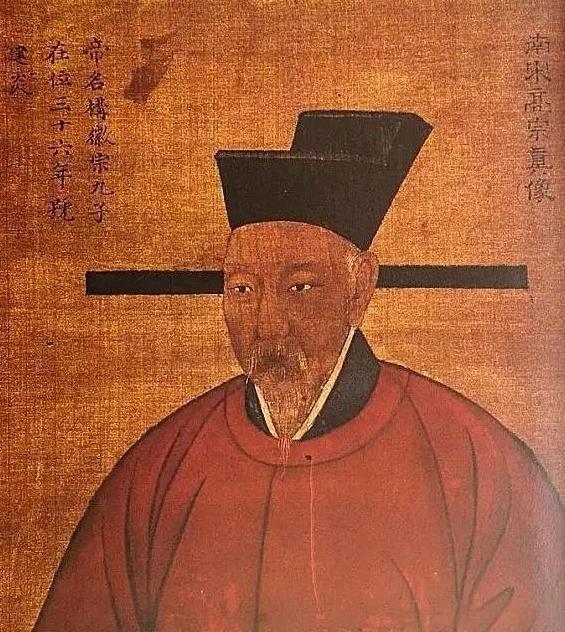

赵构皇帝坐在龙椅上直犯嘀咕,这位南逃路上登基的皇帝见过不少怪事,可眼前这场景还是头回见。

陈修这人也算是个奇人,二十岁就考上秀才,后来年年赶考年年落榜,愣是考了五十三年。

旁人劝他别折腾了,他总说姜太公八十岁才当丞相,自己还差得远呢。

赵构这皇帝当得也不容易,当年金兵打进汴梁城,把徽钦二帝和满朝文武都掳走了,他这个九皇子本来就是个不受待见的庶出,硬是被推上皇位。

这些年带着朝廷从扬州逃到杭州,好不容易站稳脚跟,正需要招揽人才。

这次开恩科取士,本想着选几个年轻力壮的帮手,谁成想冒出这么个七老八十的探花郎。

殿试那天本来安排好的名次出了岔子,主考官原定黄公度当状元,可这小子见了皇帝太激动,开口就是福建荔枝多甜、武夷山茶多香,倒把治国方略忘了个干净。

赵构心里不痛快,当场就把状元换成了稳重踏实的陈俊卿。

轮到陈修这儿,皇帝看着他那满头白发,心里直打鼓,这么大年纪还能当官吗?

老陈修倒是实在人,皇帝问啥答啥。

说到娶妻生子的事,他老老实实说光顾着读书了,没顾上成家。

这话倒让赵构想起自己年轻时的苦日子,当年在敌营当人质,后来南逃路上东躲西藏,最知道读书人的不容易。

皇帝眼珠子一转,想起后宫里有个姓施的才人,三十岁出头还没得过宠,干脆做了个顺水人情。

圣旨传到后宫,施才人听说要嫁给探花郎,起先还满心欢喜。

可等到见了陈修真人,眼泪差点掉下来,这哪是想象中的翩翩公子,分明是个走路都打晃的老头子。

但皇命难违,新娘子只能含着泪上了花轿。

要说这桩婚事,临安城的老百姓都当笑话传。

茶楼里说书的编段子,说这是"老树开新花,皇帝乱点谱"。

可谁也没想到,这对老少配还真过出了门道。

陈修虽然年纪大,倒是个知冷知热的,知道姑娘心里委屈,特意在后院收拾出单独屋子,平日里以礼相待。

施氏起初还绷着劲儿,日子久了发现这老头肚子里真有学问,讲起史书典籍头头是道,比宫里那些只会争风吃醋的娘娘有意思多了。

就这么过了小半年,有天夜里施氏抱着枕头进了书房。

外头打更的梆子敲过三遍,烛光里老探花还在写奏章,宣纸上的小楷工工整整,说的都是劝皇帝重视农桑、减轻赋税的正经事。

施氏看着看着,突然觉得眼前这老头子比宫里那些涂脂抹粉的太监顺眼多了。

第二年开春,陈修老家传来喜讯,七十四岁的老探花当爹了,还是个龙凤胎。

这事儿又成了临安城的新谈资,连酒馆里卖唱的姑娘都编了新曲子。

赵构听说后乐得直拍大腿,赏下去两匹宫缎、十斤贡茶,说是给老臣子的贺礼。

陈修这官当得也实在,虽然年事已高,可办起事来半点不含糊。

在礼部当差的那些年,经手的科举账目清清楚楚,选拔人才也公正严明。

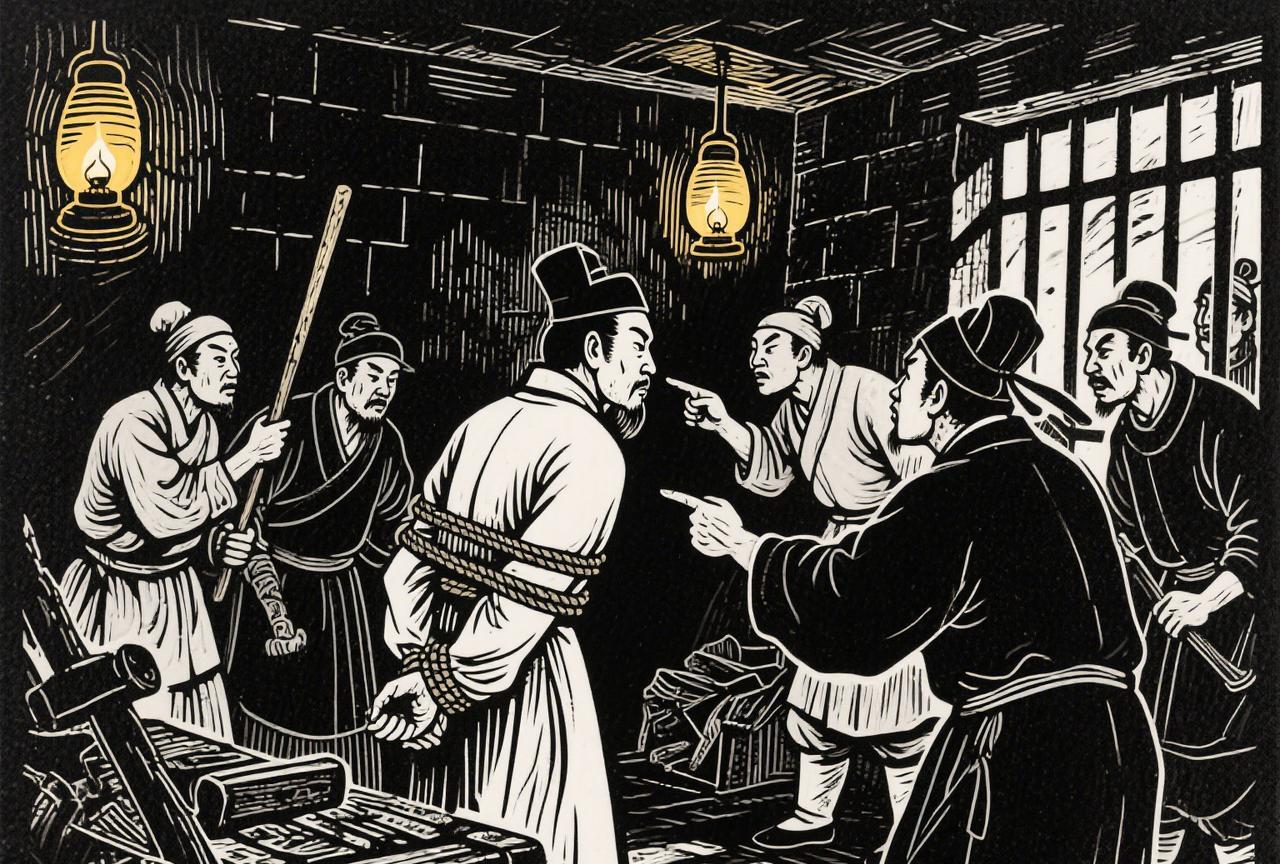

有回查出个冒名顶替的考生,那家人抬着整箱银子来求情,老头子拐棍往地上一杵,硬是把人轰了出去。

施氏后来给陈修生了俩儿子一个闺女,老陈修八十二岁寿终正寝的时候,小儿子才刚学会走路。

出殡那天,临安城半条街的百姓都来送行,有念他清廉的,有谢他当年主考公正的,还有纯粹来看热闹的。

赵构特意派了皇城司的护卫维持秩序,灵柩出城时,城门口摆着皇帝亲笔写的"文星永耀"四个大字。

这事儿过了七八十年,临安城里的老住户们还在念叨。

茶楼里说书的添油加醋,把陈修说成是文曲星下凡,把施氏说成是王母娘娘身边的玉女转世。

只有陈家祠堂里的族谱记得真切,陈修名下清清楚楚写着:"配施氏,御赐才人,生于建炎三年,卒于嘉定五年"。

而这桩御赐姻缘,倒是给南宋官场添了段佳话。

后来,自陈修之后,朝廷专门定了规矩,年过六十的进士不得选入京官。

不过这都是后话了,当年那对老少夫妻的故事,倒是真真切切写在西湖边的石碑上,风吹雨打过了八百多年,字迹都模糊了,故事还在老人家嘴里传着。

钟点

建炎三年生,建炎十二年就30了?

莫忘

还是探花[抠鼻]