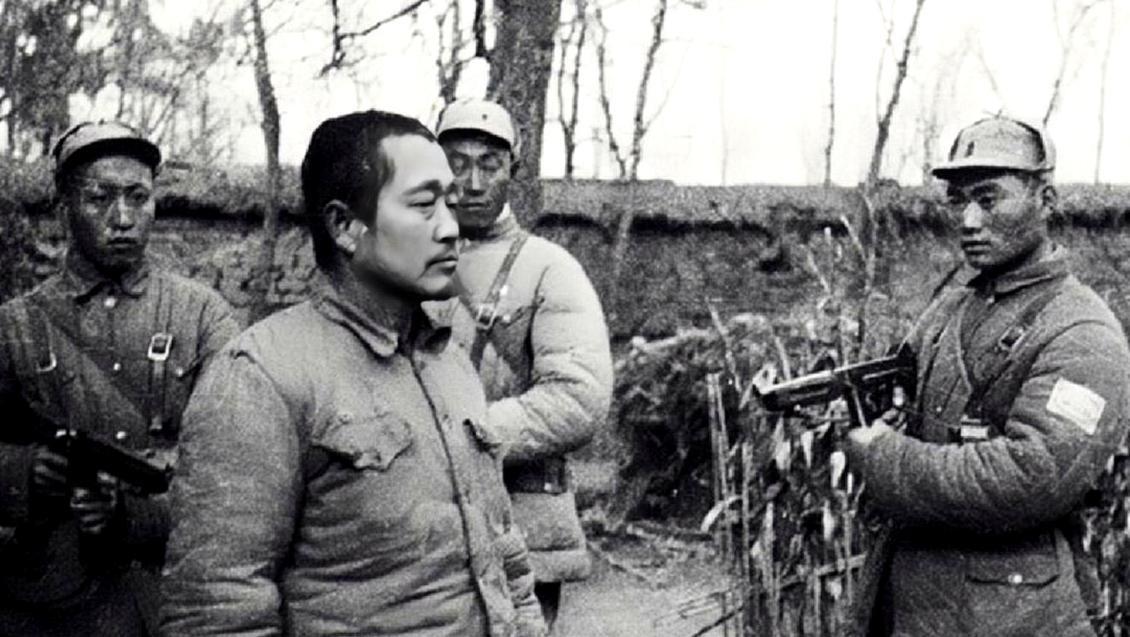

1973年,杜聿明造访毛主席故居时,忽然驻足而立,面带笑意地对身旁工作人员说道:劳烦替我捎句话给后世子孙...... 【消息源自:《杜聿明参观韶山:一位国民党将领的转变》2023-08-28 历史档案参考;《淮海战役亲历者口述》1979年 军事出版社;《毛泽东军事思想研究》1985年 人民出版社】 1973年的春天来得比往年迟些,韶山冲的油菜花刚冒出嫩黄,杜聿明踩着石板路走进毛泽东旧居时,下意识掸了掸藏蓝色中山装上的褶皱。这位六十八岁的前国民党中将站在堂屋门槛前突然怔住——八仙桌上那盏桐油灯让他想起二十四年前徐州郊外的雪夜,那时他裹着美式军大衣在吉普车里签发最后一道突围命令。 "杜老,这是主席少年时用过的砚台。"工作人员小周的声音把他拉回现实。玻璃柜里那块巴掌大的石砚边缘磨出了凹痕,杜聿明忽然笑了:"我在黄埔当教官时,用的可是日本进口的珐琅砚。"这话让陪同的程潜之子程元忍不住插话:"杜叔,您当年可说过'剿共三个月成功'。"满屋人顿时噤声,却见杜聿明弯腰细看砚台缝隙里的墨渍:"后来我才明白,毛先生用这方砚台写《论持久战》时,胜负就已定了。" 厨房土灶台上摆着个豁口的粗瓷碗,碗底还粘着半片风干的辣椒。杜聿明伸出食指轻轻摩挲碗沿,1948年冬天战俘营里的一幕突然撞进脑海。那时他绝食抗议,却有个小战士半夜端来热腾腾的面疙瘩汤:"杜将军,俺娘说冻伤的人得吃暖和的。"此刻旧居窗外的山风掠过竹林,他忽然问:"淮海战役时,你们怎么解决六十万民工的口粮?"小周翻出本发黄的账簿:"您看这个,沂蒙山老乡们自带干粮的登记册......" 在毛泽东卧室,木板床上打补丁的蚊帐让杜聿明想起南京国防部的丝绒窗帘。他伸手比划着床的长度:"比我徐州指挥部的沙发还短嘛。"程元突然说:"您知道吗?淮海战役时主席的指挥所就设在农家柴房,地图是用门板拼的。"杜聿明没接话,目光落在床头那摞书上——最上面是《三国演义》,书脊用糨糊粘过三次。 后院晒谷坪上,几个戴红领巾的孩子正在玩"送军粮"的游戏。杜聿明望着他们膝盖上的补丁出神,小周轻声解释:"这些娃娃都是烈士后代。"老人突然转身问:"你说,为什么老百姓宁愿自己吃糠也要把小米送给解放军?"一阵山风吹乱他花白的头发,没等回答,他自己拍了拍前襟:"我在徐州下过征粮令,可收上来的是掺沙子的陈米。" 离开时经过柴房,杜聿明盯着墙角的扁担看了很久。这根被手掌磨出包浆的竹竿,让他想起1959年特赦那天,周恩来亲自给他别上的"建设新中国"纪念章。他突然拉住小周:"帮我留句话——毛主席是战神。"见年轻人发愣,老人摸着扁担上的裂纹笑了:"我用过美式电台,可毛先生用扁担就能调动百万民心。" 夕阳给韶山冲的土墙镀上金边时,杜聿明在参观簿上签完名,又添了句"学生杜聿明"。回程车上,他望着层层叠叠的梯田突然说:"小周啊,我当年在缅甸打仗,美国顾问说中国农民愚昧。"摇下车窗,油菜花的香气涌进来,他深深吸了口气:"现在我知道了,能教农民扛起枪的人,才是真军事家。" 吉普车转过山坳时,杜聿明最后看了眼后视镜里渐远的旧居。二十四年间,他从徐州剿总司令部到功德林战犯管理所,再到人民政协的会议厅,终于在这个春天明白了:那盏桐油灯照亮的不仅是农家孩子的课本,更是一个民族觉醒的路。