我们还能怎么生活#

电视剧《狂飙》让我们重温了一把“小灵通”的兴衰史。我们所生活的世界,通信技术发展日新月异,很多设备技术很快就成为“时代的眼泪”。那么这些被社会“淘汰”的东西该安放于何处?通信的历史该如何讲述呢?

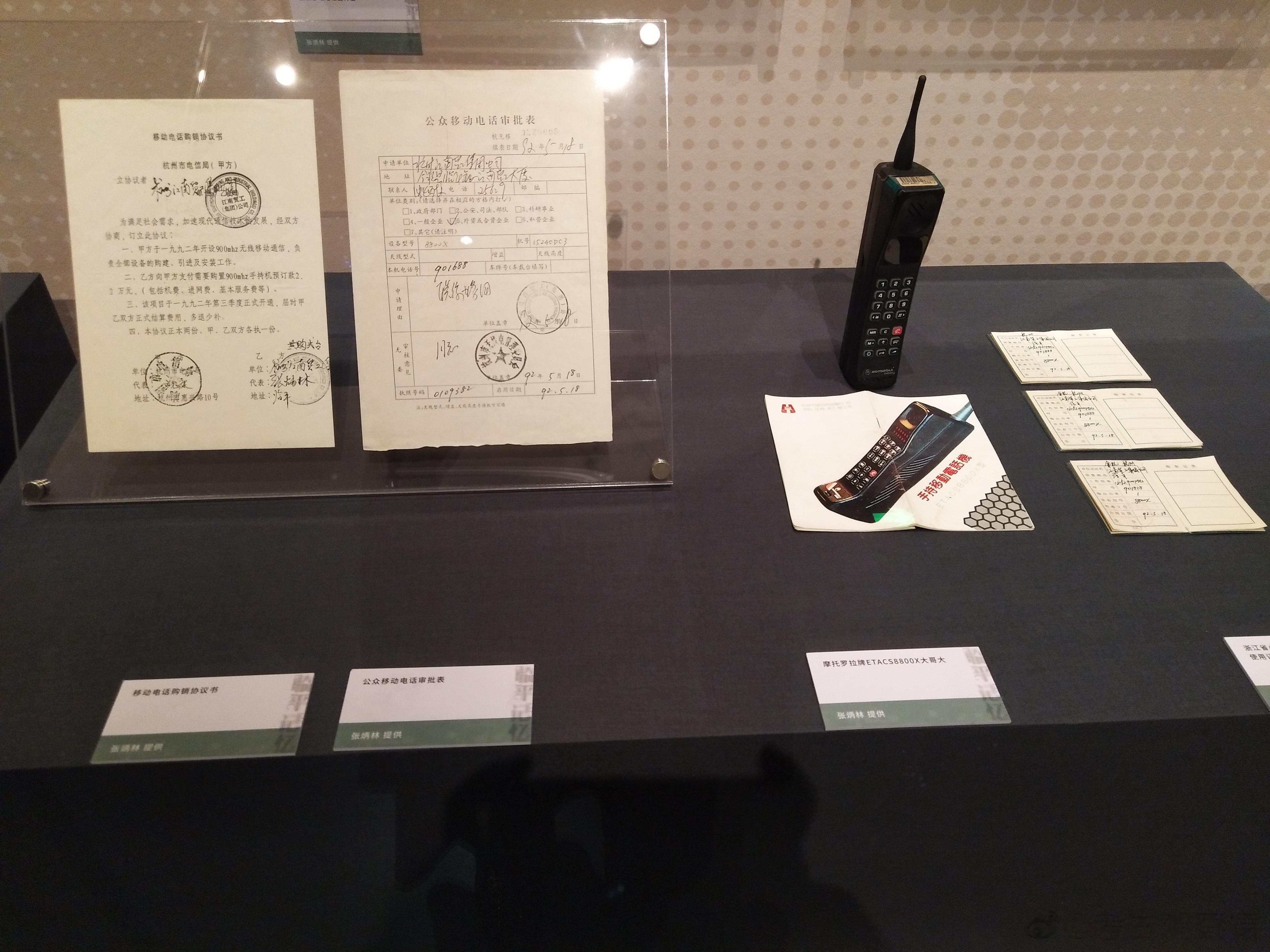

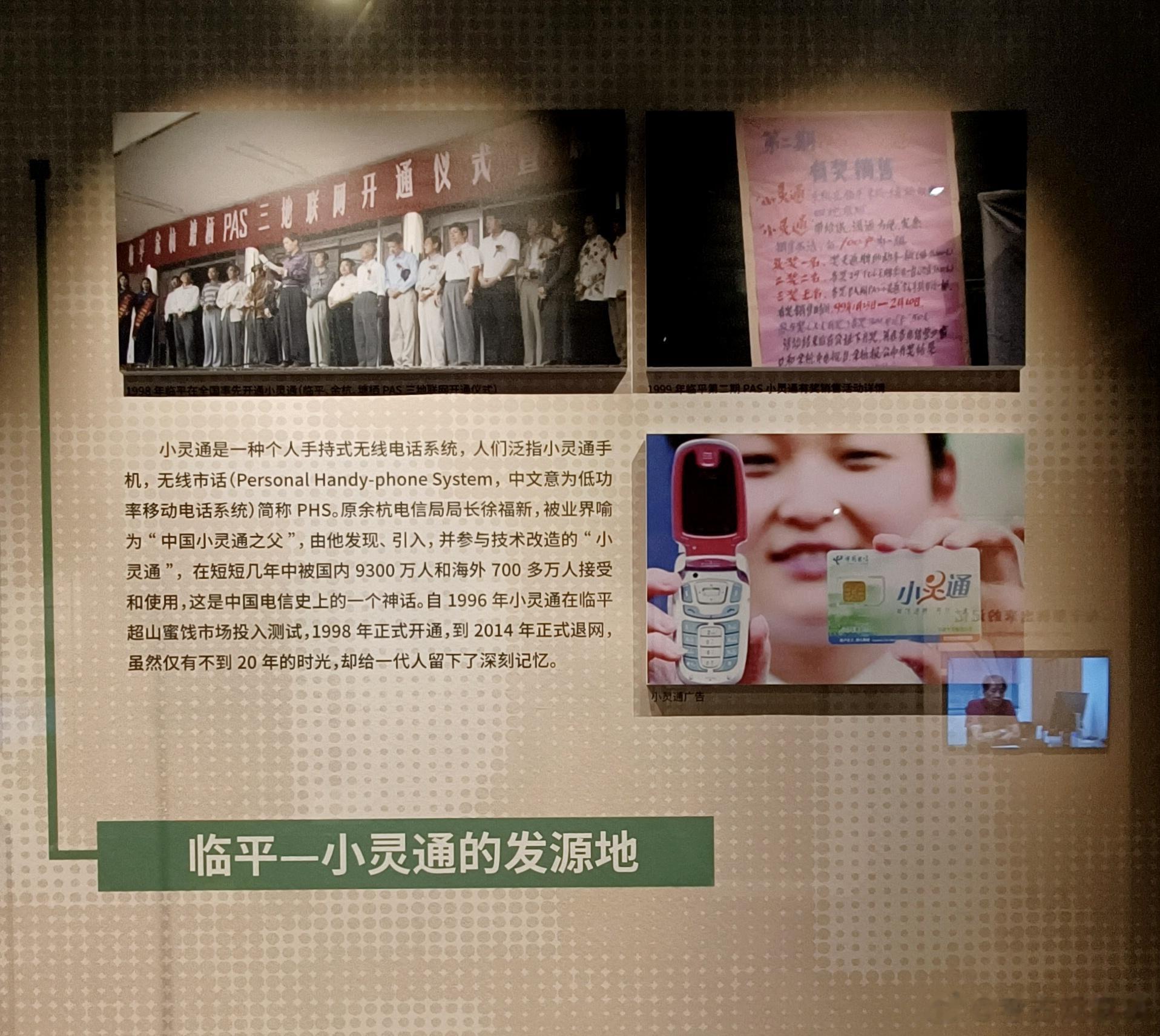

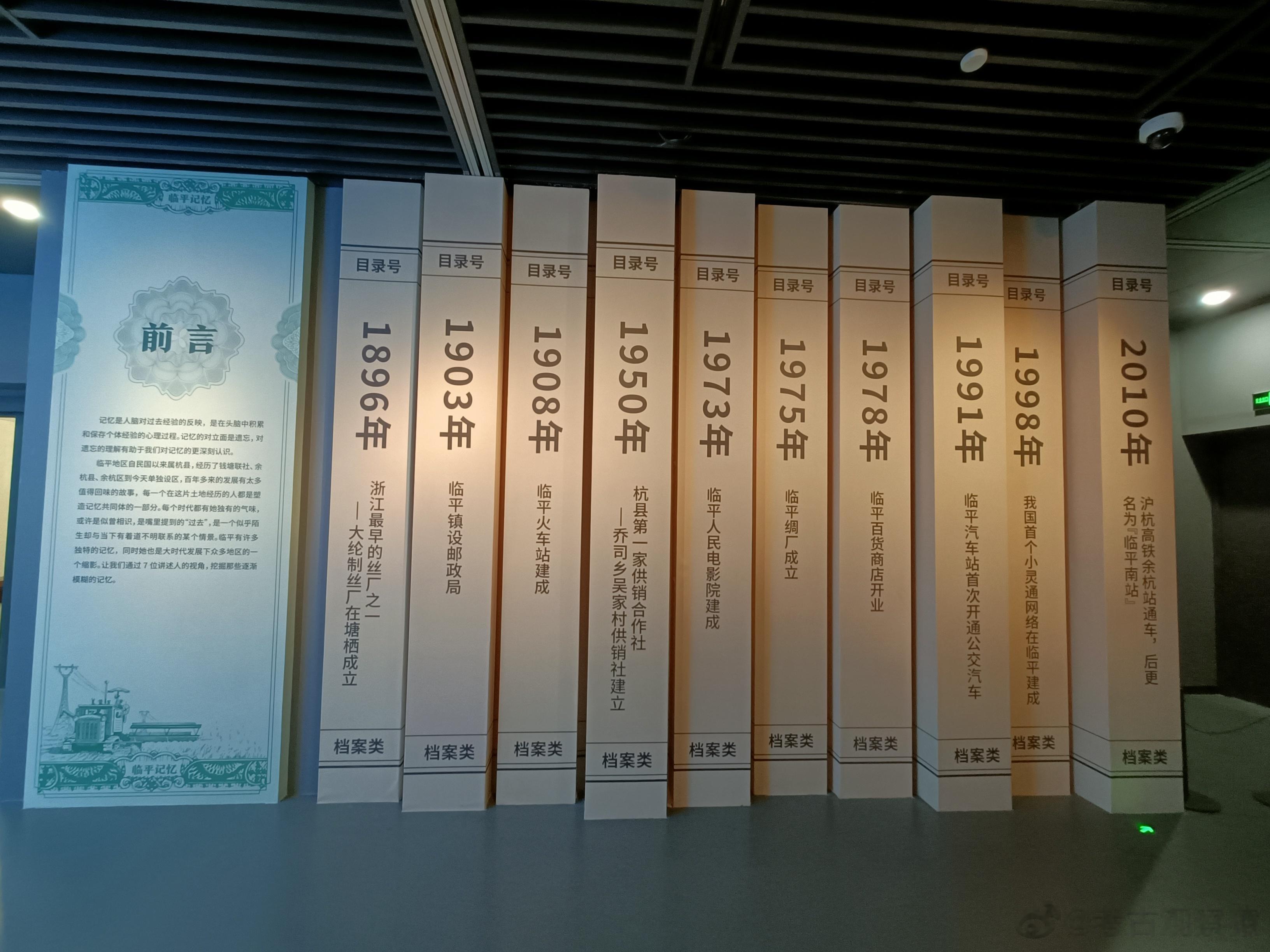

[求关注]杭州市临平博物馆(中国江南水乡文化博物馆)“临平记忆—口述史里的临平”展,就以档案和口述史的形式讲述了临平“从顺风耳到掌上游”的故事,固定电话、BB机、“大哥大”“小灵通”,这些或熟悉或不熟悉的物件,也带我们一窥中国通信发展的历程。

值得注意的是,临平是小灵通的发源地!原余杭电信局局长徐福新,被业界喻为“中国小灵通之父”,由他发现、引入,并参与技术改造的“小灵通”(个人手持式无线电话系统),在短短几年中被国内9300万人和海外700多万人接受和使用,成为中国电信史上的一个神话。虽然小灵通从1996年投入测试到2014年正式退网不到20年,却给一代人留下了深刻记忆。

[心]这让小猿不禁想到了2017年上海博物馆“大英博物馆百物展:浓缩的世界史”展览的第101件展品——“二维码”,这是被认为最能代表“当下”最能深刻影响人类生活的技术,会不会在未来某一天被时代抛弃?

博物馆界一直有“为未来收藏现在”的理念,而在“元宇宙”还没被玩明白、ChatGPT就强势袭来的当下,人们似乎很难再分清过去、现在和未来了。面对我们与世界的链接,博物馆需要收藏什么?展览如何更好地利用现代科技?人们参观博物馆希望获得什么?欢迎大家留言!→_→

图 | 杭州市临平博物馆(中国江南水乡文化博物馆)“临平记忆—口述史里的临平”展

观察猿卡拉、情报猿横塘拍摄