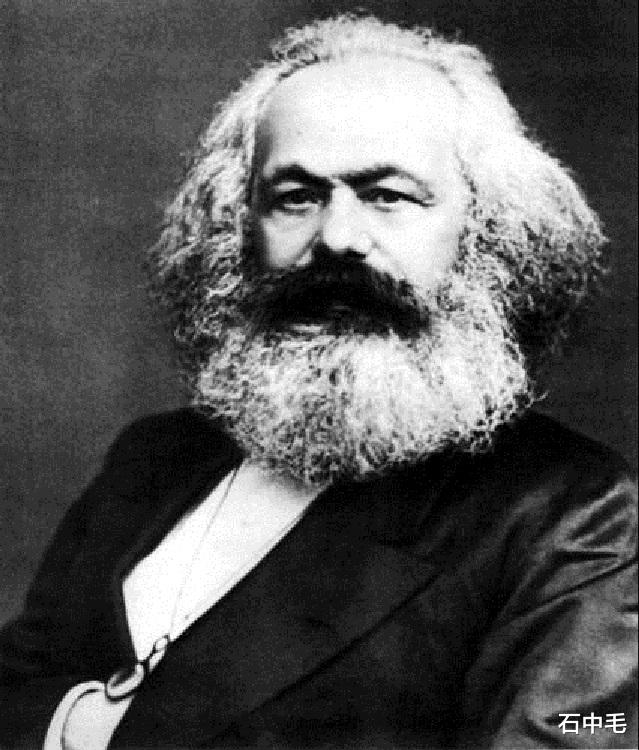

消灭城乡之间的对立,是社会统一的首要条件之一,这个条件又取决于许多物质前提。

(马克思和恩格斯.《费尔巴哈唯物主义观点和唯心主义观点的对立》.《马恩选集》.第一卷.)

城市和农村之间的对立,是人类社会的主要负面现象。按理说,都是生活在地球上、都是“人”,怎么就对立起来了。

但是,这种“对立”,却是客观存在的;在个别国家,还很突出,是社会的主要矛盾。

像中国,曾经实行“城乡二元对立户口”,以“户口”方式,“规定”城市是城市、农村是农村;把居民分为城市人和农村人。

农村人只能居住在农村,如果要出门,还得开“介绍信”,不然,擅自外出,就被关起来了。如果没有“介绍信”,自己到某个地方,就是“盲流”,会被“收容”。

这些政策、制度,加上本来存在的城乡差别,让城市和农村有一条“鸿沟”、“分界线”。

城市建设的好,政府投入大量的资金,进行建设;农村则落后、房屋老旧。

城市居民,都基本过着优渥的生活,吃好饭、穿好衣;农村居民,则“为他人做嫁衣裳”,饥寒交迫、饭都吃不饱。

这两种明显不同的“生活状态”,让城市人养成了一种“市侩主义”,认为自己是“城里人”、是“高等人”,极度的仇视、敌视农村人,对农村人笑话、嘲笑、讥笑。

对于上学问题,农村出身的学生,被老师和同学欺负、凌辱、欺凌;认为既然是“农村来的”,就是“低等人”。

还有就是,城市的居民多,农村现在基本成了“空心村”、没有多少人了。这种人口分布的不合理、不均衡,更加剧了城乡对立。

各级政府的办公地点,是在城市,所以,政府官员也是站在农村的“对立面”,看待农村。由于政府设立在城市,这也让城市人更加的有了“优越感”。

总的来说,城市居民的收入,要高于农村居民的收入;这种差距,也让城市人自大起来。

就是这样一个事实,城市和农村存在严重的对立、矛盾;体现在“思维意识”方面,就是城市人敌视农村人;这就是社会现实。

解决这种城市和农村的“对立、差距”,当然就是把农村建设好、发展好,建设农村的基础设施、增加农民的收入、鼓励农村创业,让农村居民富起来、住上别墅、穿上好衣等等;这即是“乡村振兴”。

但是,实现“乡村振兴”,还是有一定难度的。其它且不说,最主要的是农村的居民越来越少了、留不住人。如果因为某些原因,导致农村居民“更少了”,就像一个“湖泊”,本来就要快干涸了,但是,让水量继续减少,这样,湖泊就彻底干枯了、鱼虾绝迹。

所以,“乡村振兴”的关键、是让农村有“人”,如果农村都成了“空心村”、荒无人烟,就算投入再多的精力、金钱,乡村能振兴起来吗?

如果能做到“乡村振兴”,城市和农村的差距、对立,就一定程度上消除了。但是,这是一种“观念”而已,真正地要实现,还取决于许多“物质前提”。

诸如科技的发展、经济的进步发达、公众“意识的觉醒”、正确的政策举措等等。

评论列表