001

凌晨三点一刻。

急诊室那扇厚重的电动门再次滑开。

这一回进来的担架上并没有浑身酒气,躺在上面的年轻人才32岁,蜷缩得像一只被烫熟的虾米,冷汗把白T恤都浸透成了透明的,紧紧贴在肋骨上。

家属在旁边急得手都在抖,一遍遍跟医生喊:大夫他没喝酒,真没喝酒,连晚饭都是回家吃的,吃完还好好的。

等到那管暗红色的静脉血抽出来,没一会儿上面浮起了一层厚厚的、浑浊的乳白色油脂,检验科的电话直接打到了抢救室。

血淀粉酶超标十倍,甘油三酯爆表,CT片子上那个本该是这身体里最强力消化腺的器官,此刻肿胀得像个随时会炸的气球,周围渗出液已经把那一小块腹腔搞得一塌糊涂。

是急性重症胰腺炎。

这玩意儿一旦发作,就是身体内部的一场无声核爆。

可最让家属甚至病人自己都想不通的是,没有什么觥筹交错的应酬,也没有暴饮暴食的狂欢,将这个原本健康的壮小伙送进ICU鬼门关的,仅仅是冰箱角落里那个甚至记不清哪天剩下的、微波炉里热了两分钟的一碗红烧肉盖饭。

人们总是习惯性地觉得,肚子疼那是肠胃的事,拉几次肚子顶多脱点水,喝点糖盐水也就扛过去了。

很少有人意识到,就在胃的后面,贴着脊柱的地方,藏着一个脾气极其暴躁的器官,它一旦被那口不干净的剩饭惹毛了,它不是让你拉肚子,它是要融化它自己,顺带着融化你的五脏六腑。

那个被推得丁零当啷响的平车消失在转角,只留下走廊里还在懵懂的家属。

002

回过头去看看那天晚上的厨房。

那是无数现代家庭最普通的场景。

忙了一天回到家,看到冰箱里还有半盆前天炖的红烧肉,旁边是剩下的一碗米饭。

想着别浪费,热一热,那个油脂裹满米粒的香气很快就弥漫开来。

那时候谁能想到,看似静止的冷藏室里,其实正在进行着一场微观层面的残酷战争。

我们对于低温有着太深的误解,总以为那一扇门关上,里面的时间就停止了。

并没有。

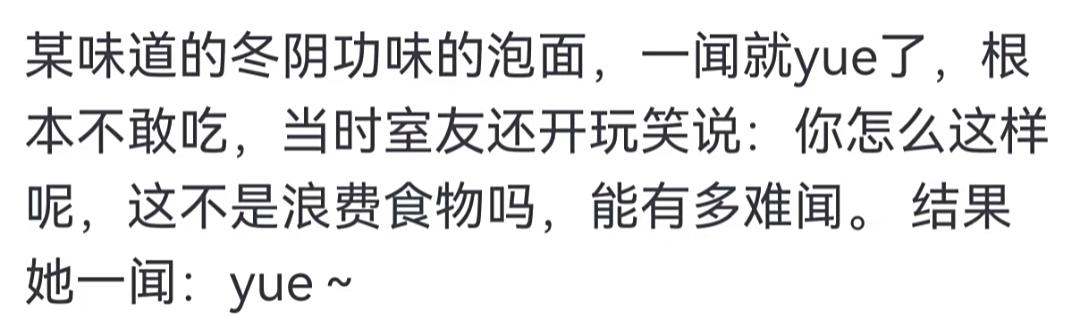

在显微镜下,那碗米饭哪怕看着挺白净,也没有变馊的味道,但蜡样芽孢杆菌早已把这里当成了乐园。

这是一种生命力顽强得让人绝望的家伙,哪怕你用一百度的开水煮上二十分钟,它的孢子依然能活得滋润,仿佛在嘲笑人类对于高温消毒的迷信。

等你把它吃进肚子里,它释放出的那种名叫呕吐毒素的东西,像是一把精准的手术刀,直接切断了消化道的正常秩序。

更可怕的是那盘红烧肉。

高油脂本就是胰腺的大敌,而在冰箱里放了48小时的油脂,早已发生了氧化酸败。

这种肉眼看不见的化学变化,产生的大量自由基和过氧化脂质,对细胞膜有着极强的穿透性杀伤力。

当这一勺带着氧化油脂和细菌毒素的饭吃下去。

胃还算坚强,只是抗议了几下。

但等到食糜到了十二指肠,麻烦大了。

细菌引起的局部炎症让十二指肠乳头——也就是胆汁和胰液的共同出口——突然肿胀、痉挛。

路堵死了。

还在疯狂分泌消化酶准备干活的胰腺瞬间懵了。

那些本该排进肠道去消化肉和饭的强力酶液,被堵得倒流了回来。

在这狭小的空间里,高压激活了这些酶。

于是,它们开始消化胰腺自己。

这就是一场发生在身体最深处的自我吞噬,每一秒都在发生着坏死和出血。

003

如果时间能倒流回上个世纪八十年代,或许结局会不一样。

那时候的老人常说:我也吃了一辈子剩饭,怎么就没事?

这恰恰是最深的误会。

以前的剩饭是什么?

是清汤寡水的大白菜,是豆腐,是只有过年才能见到的油星。

那时候的细菌,在这种低热量、低脂肪的贫瘠土地上,哪怕繁殖,带来的大多也只是普通的急性肠胃炎,拉拉肚子把毒素排出去也就完了。

但现在不一样了。

你把今天的剩菜和四十年前的比比看?

现在的外卖、餐馆打包回来的菜,那个油大得能浮起一层筷子。

高蛋白、高脂肪、高糖分,这简直就是细菌们的超五星级自助餐。

就在这个年轻人的冰箱里,这种无声的培养皿比比皆是。

除了那碗致命的红烧肉,角落里可能还有半锅没喝完的排骨汤。

这才是最阴险的刺客。

很多家庭为了省事,汤喝不完连锅带汤塞冰箱。

厚厚的一层浮油封在面上,完美的厌氧环境。

底下的肉渣富含蛋白质,正是产气荚膜梭菌最喜欢的温床。

你第二天拿出来热一下,看起来沸腾了,其实汤底那种胶体环境受热极不均匀,中心温度可能根本没达到杀菌标准。

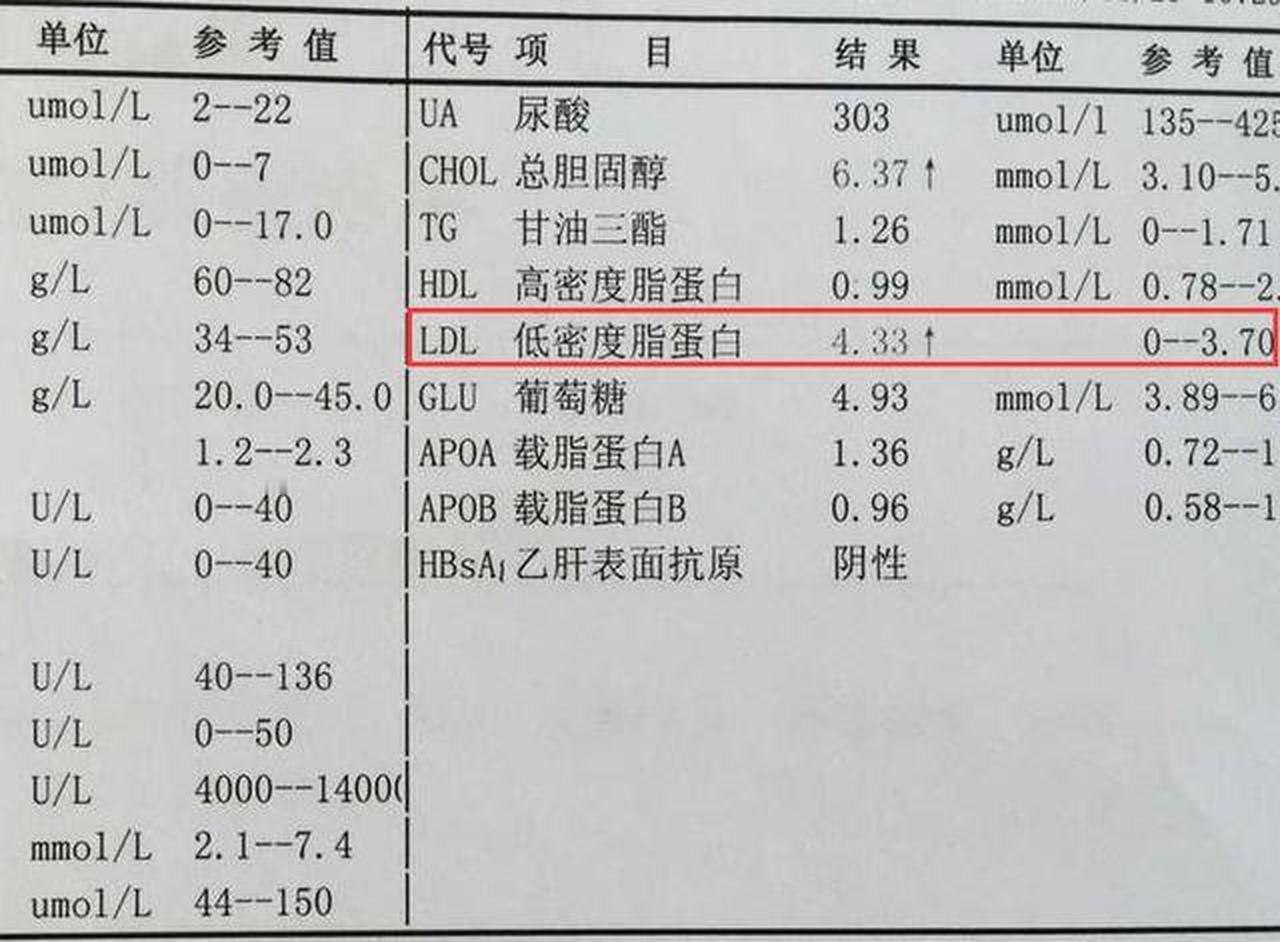

那一碗汤喝下去,等于喝进去一碗细菌浓缩液加上痛风套餐。

瞬间飙升的血脂和尿酸,成了压垮胰腺的最后一根稻草。

这就是时代的错位。

我们用着老一辈勤俭节约的心理惯性,去处理现代高油高脂的食物垃圾,结果就是身体系统的全面崩盘。

004

在这张黑名单上,名字远不止红烧肉和米饭。

还有很多人爱惜得不得了的隔夜海鲜。

几百块钱一斤的螃蟹虾子,没吃完扔了那是真心疼。

但海鲜这个东西,死后僵直期极短,体内的蛋白质极其不稳定。

隔夜之后,即便没有变质,蛋白质降解产生的组胺也是呈指数级上升。

组胺这东西,哪怕你用高压锅炖烂了它都在。

吃进去不仅是过敏那么简单,严重的消化道水肿和变态反应,会引起胰腺微循环的障碍。

对于那些本来血管条件就不好,或者有潜在代谢问题的人来说,这就是点燃炸药桶的火星。

再看看那个被捧上神坛的溏心蛋。

那种半流动的蛋黄确实口感丝滑,但对于存放而言就是灾难。

没有完全凝固意味着沙门氏菌没有被彻底杀灭。

一旦冷藏过程交叉感染,那一颗蛋就是一颗细菌手雷。

当严重的沙门氏菌感染引起败血症时,全身所有的脏器都会卷入风暴,胰腺往往是最先扛不住的那一批。

这里面还藏着一个心理博弈。

每次扔剩菜的时候,我们都会有一种罪恶感。

这种罪恶感来自匮乏的记忆,来自对浪费的羞耻。

但这种羞耻感在ICU每天上万块的账单面前,显得如此荒谬和讽刺。

那晚,那个年轻人如果狠下心,把那碗几十块钱的剩饭倒进垃圾桶,他失去的只是几十块钱。

而现在的他,躺在维持生命体征的仪器中间,每一次呼吸都要忍受胰腺坏死组织带来的剧痛,还要面临着随时可能出现的多脏器衰竭。

这笔账,很多人直到躺在病床上才算明白。

005

既然冰箱不是保险箱,那它是为了什么存在的?

它是为了保鲜,不是为了防腐。

这两个词有着天壤之别。

要在现代生活和胰腺安全之间找个平衡点,真的很难吗?

其实关键就在那么几个决定性的瞬间。

饭菜出锅那一刻,甚至在还没动筷子之前。

如果你知道这一顿吃不完,那就先把要留的那部分拨出来,趁着热乎装进干净的保鲜盒里。

别等到大家拿着沾满口水的筷子翻搅了一遍,甚至等到凉透了、细菌已经在常温下开了几个小时派对之后,再往冰箱里塞。

对于那碗夺命的米饭。

如果是剩下的,下次拿出来要吃,记住一个字:热。

不是微波炉转一分钟稍微有点温热就行,要热透。

要热到中心温度超过75摄氏度。

哪怕这样,那个叫蜡样芽孢杆菌的毒素依然可能存在,所以对于淀粉类的剩饭,只要闻到一丝不对劲,或者超过了24小时,别犹豫,扔。

那些绿叶菜、凉拌菜。

这是绝对的红线。

叶菜里的硝酸盐在细菌作用下变成亚硝酸盐的速度极快。

凉拌菜更是从头到尾就没有经过高温杀菌。

这种东西,隔夜就是毒药。

无论你多舍不得,这都不是节约,这是在给自己的肝脏和胰腺投毒。

至于油炸食品。

那是氧化油脂的大本营。

复热并不能逆转油脂的酸败,反而可能因为再次高温产生更多的致癌物和促炎因子。

如果一定要吃,切掉那层焦黄的外皮,用蒸或者烤箱这种非油炸的方式加热,多少能减点损。

006

站在医学的视角审视人类的餐桌,有时候会觉得很荒诞。

几十万年进化出来的精密身体,能扛得住饥饿,能扛得住严寒,甚至能扛得住流感病毒。

却因为我们对于冰箱过度自信的那个小小的生活习惯,而被轻易击溃。

现在的年轻人得胰腺炎的比例高得吓人。

流行病学调查那个冰冷的数据曲线背后,全是这样一个又一个惨痛的深夜案例。

30到50每10万人的发病率,这不再是个罕见病了。

尤其是到了夏天。

诊室里要是来个年轻人捂着肚子喊疼,医生第一个反应现在往往不是阑尾炎,而是先让他去查个血淀粉酶。

因为我们的饮食结构已经变得太脆弱了。

那个躺在ICU的小伙子醒来后说了第一句话,声音虚弱得像蚊子哼哼,他对那个一直守在床边的媳妇说,把冰箱清理一下吧,那个剩菜全扔了。

我们并不需要妖魔化冰箱,也不需要因为一篇文章就成了惊弓之鸟。

只是要明白,任何科技产品都有它的边界。

冰箱能延缓食物的腐败,但它无法冻结细菌的繁衍,更无法逆转化学物质的变性。

吃多少做多少,听起来是句废话,却是最高级的养生。

如果实在要剩,请像对待手术室器械一样对待你的剩饭:趁热密封,极速冷藏,彻底复热,以及,该扔就扔。

别让你辛苦赚来的钱,最后变成那个愤怒器官发泄怒火的燃料。

这身体是血肉做的,不是垃圾桶,别什么都往里倒。