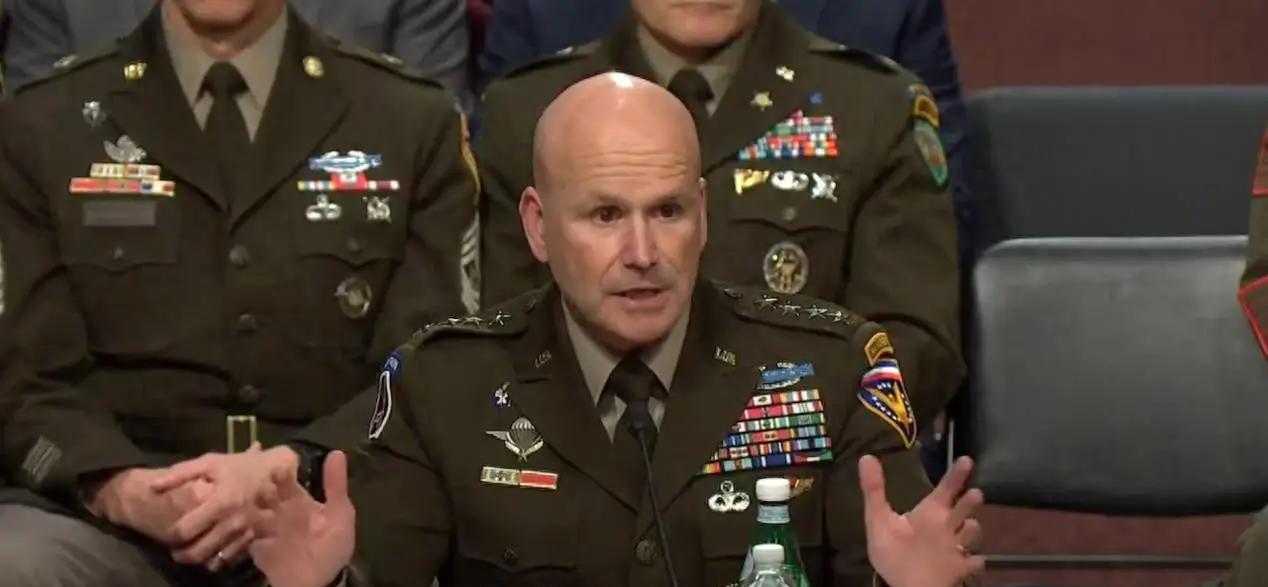

美国政坛一位重量级人物在公开场合说了一句“真心话”——无论中国走什么路,美国都要全力限制、遏制中国发展。理由很简单:不想有任何对手威胁美国的全球地位。有时候,所谓的“规则”与“价值观”,不过是包装纸。只要你有实力,哪怕不惹事,也会被人盯上。强者的烦恼,永远不是“做错了什么”,而是“做得太好了”。 美国政坛那位重量级人物的这番话,戳中了不少人心里那根弦。简单说,他就是在公开场合承认,美国对中国的态度从来不是因为对方怎么做,而是因为对方做得太好,威胁到了美国的头把交椅。这话出自罗伯特·戴利,二零一五年一场辩论会上,他直截了当点破了美国对华政策的底牌。 辩题是中美两国是不是长期对手,支持方有芝加哥大学教授约翰·米尔斯海默和遗产基金会研究员彼得·布鲁克斯,反对方是前澳大利亚总理凯文·陆克温和戴利。辩论现场热火朝天,戴利作为反对方,本该推合作共赢的调调,可他中途抛出一句重磅:就算中国彻底变身,照搬美国宪法和法律,美国也得想方设法限制它发展。为什么?就因为美国受不了有对手坐大,威胁自己的全球老大地位。这话一出,现场哗然,但戴利没收着劲,继续解释,说安全领域容不得竞争,即便中国不搞扩张,美国也得防着点。辩论结果,支持方赢了,但戴利的这番直白,成了中美关系讨论里的经典案例。它不是空谈,而是美国战略的缩影:规则和价值观听起来高大上,骨子里就是维护自家霸权的工具。 这事儿得放进大背景里看。二零一五年那会儿,中国经济正高速爬坡,从世界工厂摇身一变为全球供应链核心。制造业产值占全球近四成,从纺织品到高铁,从手机到电动车,到处是Made in China的影子。美国一看,昔日独霸的科技、市场、人才优势,正被一点点蚕食。早年还能喊合作共赢,现在直接上手了:芯片禁令、高科技出口管制、投资审查,全都打着国家安全的名义。明眼人一看,这哪是安全问题,分明是怕中国超车。拿芯片来说,美国从二零一八年起就层层加码,先禁华为用高性能芯片,然后扩展到整个半导体链条,理由是防止技术滥用。可结果呢?中国企业咬牙搞国产替代,中芯国际、华为海思这些公司硬是顶着压力,研发出自家方案。比亚迪在电动车领域也一样,美国加关税,中国转头加大内需和出口东南亚,订单没少反而多了。 美国这套遏制逻辑不是新鲜货。八十年代日本半导体冒头,美国就砸广场协议,逼日元升值,敲打对手。冷战时围堵苏联,也是一路封锁技术。历史证明,这种打压只能拖一时,挡不住大势。中国这三十年,从学徒变师傅,靠的是工程师加班、工人实干、企业家钻营,不是天上掉的。全球化时代,产业链你中有我,我中有你,美国一刀切,结果自家企业也遭殃。苹果、特斯拉这些巨头天天喊不能脱钩,因为供应链断了,成本飙升,市场丢了。通用汽车也一样,抱怨投资限制让它们在华份额缩水。说白了,美国想守位子,却把世界搅得一团乱。 戴利的这番话,也暴露了美国精英的玻璃心。霸主坐久了,一见有人追上来,就开始焦虑。规则?那是我定的,你照办还不行,得让我永远领先。价值观?包装纸罢了,中国不惹事,也得被盯上。强者的麻烦,就在于做得太好,别人眼红。这话接地气,却扎心。它提醒大家,国际博弈不是黑白分明,而是实力说话。日韩崛起时,美国也下狠手;现在轮到中国,剧本重演。可世界变了,封锁不灵了。堵一道门,中国开两条路;打一拳,长一块肉。外部压力反倒逼中国自立自强,芯片从依赖进口到国产率超七成,新能源车出口全球第一。 戴利说完这话,没消停。二零一六年,他回研究所继续带团队,办贸易摩擦研讨会,分析数据,写报告给国会用。二零一八年,他去国会听证,谈南海和科技合作,帮议员捋思路。二零一九年,他上公共广播,聊气候协议的机制。进入二零年代,他推线上活动,主持中美学者对谈,回应疫情下的供应链问题。二零二一年,他出政策简报,评估地缘风险。二零二二年,去纽约大学演讲,讲投资法规差异。二零二三年,研究所办基辛格百年展,他协调全程。二零二四年,参与亚洲协会会议,记讨论要点。到二零二五年,他还稳坐主任位子,住华盛顿,偶尔去纽约论坛,管项目,审报告。 这几年中美互动更复杂了。美国继续出招:实体清单扩容,TikTok禁令,盟友拉帮结派。可中国也没闲着,RCEP签了,一带一路铺开,数字丝路建起来。戴利的研究所成了观察窗,他写文章说,竞争是常态,但脱钩是死路。话虽这么说,美国政策没变,遏制仍是主线。拜登上台后,延续特朗普的关税战,加码科技封锁。结果全球通胀高企,美企叫苦。欧洲、日本这些盟友,也开始唱反调,说脱钩伤己。说到底,美国的焦虑真实,但策略短视。想赢,得靠吸引人才、抢市场、推创新,不是拉黑名单。 回过头看,戴利那句真心话,像一面镜子,照出美国霸权的本质。不是中国做错了,而是中国做得对头了。美国要是真自信,就敞开比;不然,守着老位子,最后落得孤家寡人。世界不是零和游戏,中国崛起不等于美国衰落。