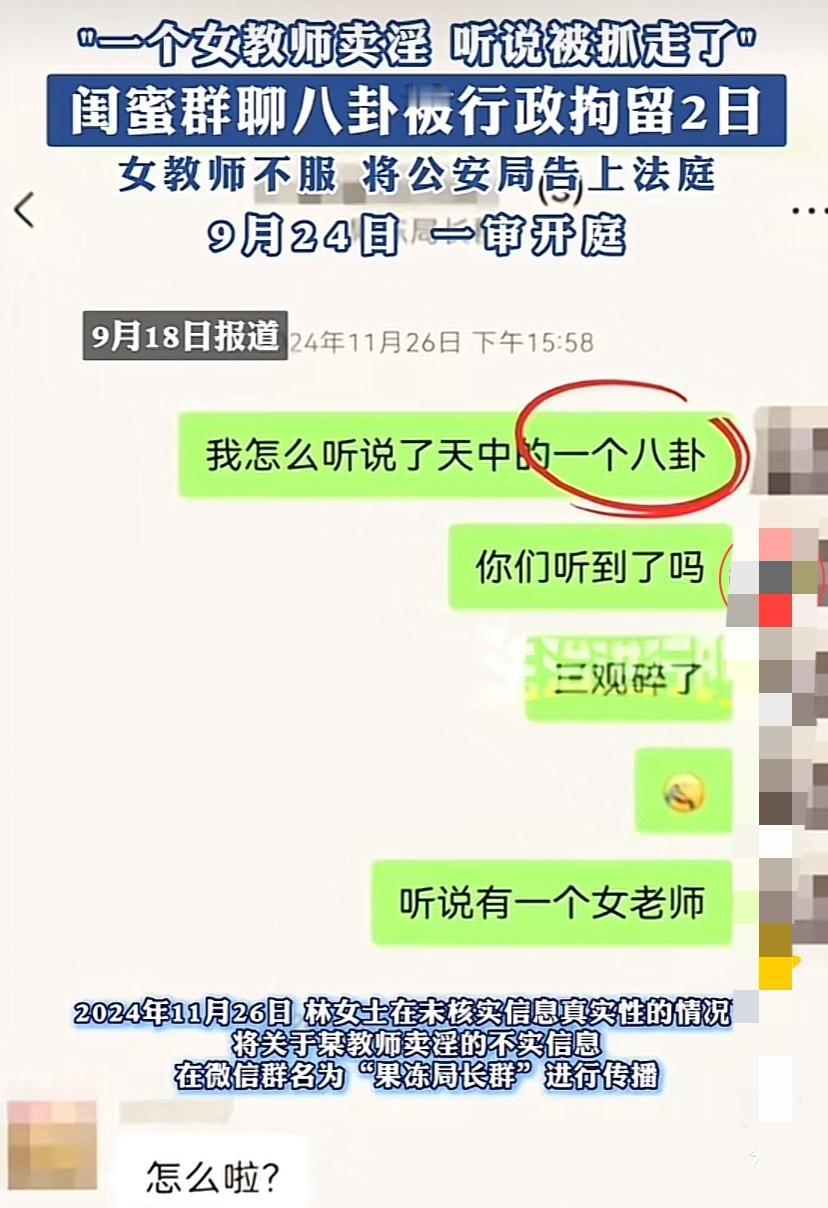

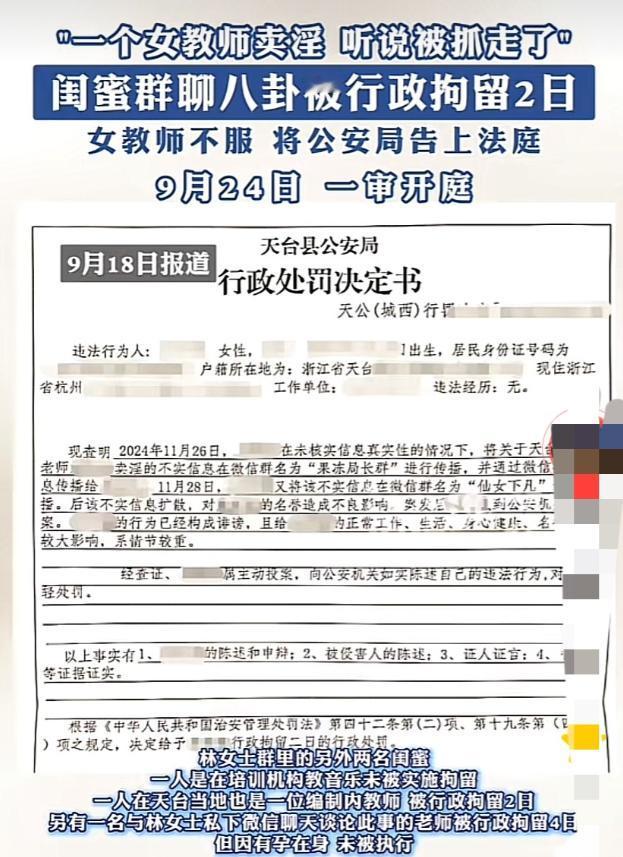

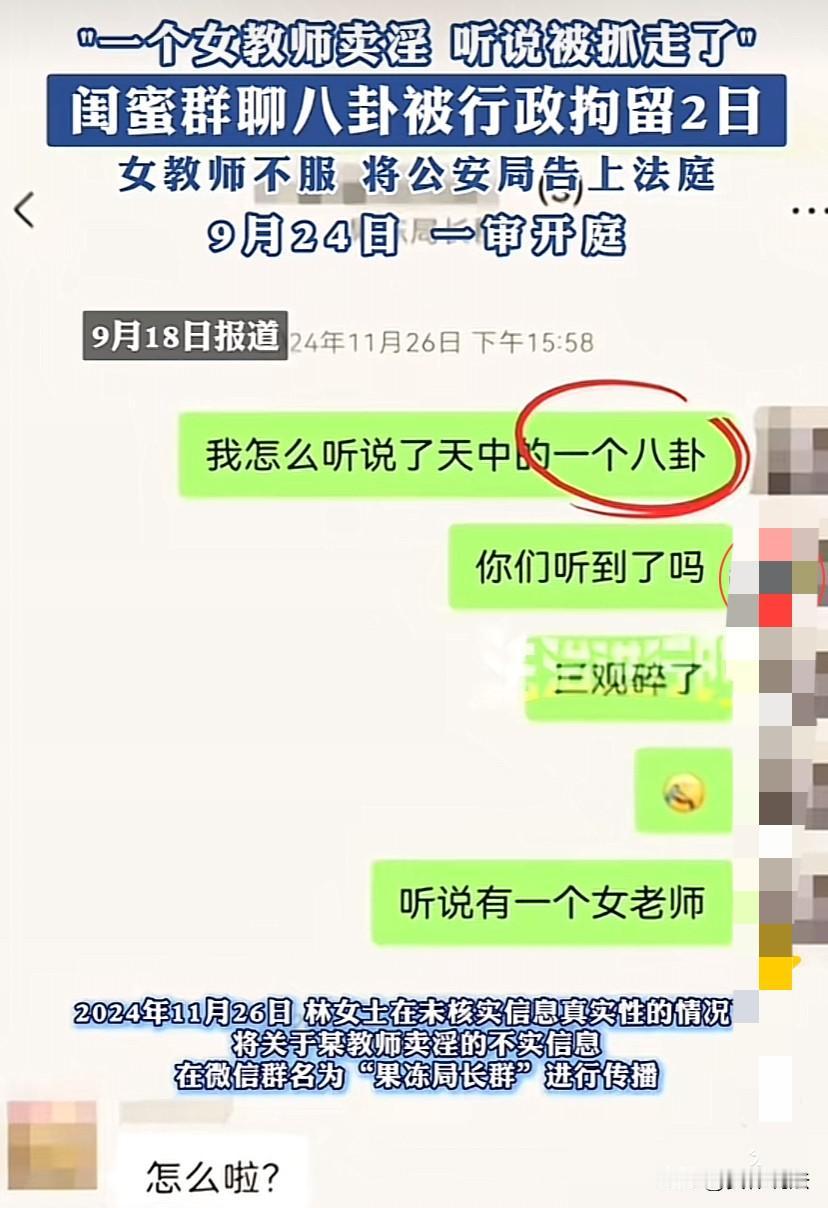

浙江杭州,林某是一名女教师,2024年11月26日,她在听闻自己曾经任职过的学校有一名女老师因卖淫被抓的传言后,觉得消息劲爆,便将信息先后转发到了两个三人微信群里。一个群里是自己的父母,另一个群里是两位闺蜜。她以为只是私下闲聊,没想到很快警方找上了门。最终,警方认定她传播未经核实的不实信息,构成诽谤,并作出处罚。 警方的处理过程是有迹可循的。林某并非谣言的制造者,但她在未核实真伪的情况下,将所谓的消息转发给亲友,这一行为被认定为传播谣言。警方指出,相关内容已经产生了扩散,对当事人的名誉造成了不良影响。根据《治安管理处罚法》第42条第2项,捏造事实诽谤他人的,处五日以下拘留或者500元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处500元以下罚款。林某的行为虽未达到重度情节,但仍符合处罚条件。 警方在认定时,还考虑了她的态度。林某在接到调查时配合,将手机解锁并主动陈述聊天经过,属于《治安管理处罚法》第19条第4项规定的“主动投案,如实陈述违法行为”,因此最终从轻处罚,仅拘留两日。 然而,林某并不认同处罚决定。她提起行政诉讼,要求撤销处罚,理由主要有两点:第一,她不是造谣者,所谓的传言早已在社会上传播,她只是复述;第二,她没有传谣的故意。她的微信群人数极少,一个是父母群,一个是闺蜜群,都属于私密聊天,并不具备公开性。她认为,三人小群的对话不足以对当事人社会评价造成实质损害,因此不应认定为违法。 她的辩解从普通人角度看似乎有一定合理性。毕竟,很多人都习惯在家庭或朋友群里闲谈时转发消息。然而法律对“传播”的认定,并不完全取决于群体人数大小,而在于是否可能引发扩散,是否足以侵害他人名誉。林某转发后,她的闺蜜确实继续扩散了消息,这一点成为警方认定她违法的重要依据。 从法律上讲,传播谣言并不要求主观直接故意。即便当事人没有“我一定要让对方名誉受损”的心理,只要明知是未经证实的信息,仍然转发,并放任其可能扩散,法律就可能认定为间接故意。换句话说,林某认为“只是闲聊”,但她没有尽到谨慎义务,客观上助推了谣言的流传。 《治安管理处罚法》第102条赋予被处罚人申请行政复议或诉讼的权利,林某依法维权无可厚非。但从司法实践看,她胜诉的可能性并不大。法院在审查此类案件时,往往结合信息传播结果来判断是否构成对社会秩序的扰乱与对个人名誉的侵害。既然谣言已经被进一步扩散,社会危害性已经发生,林某的辩解难以站住脚。 值得注意的是,本案并非林某一人被处罚。媒体报道显示,她的其中一名闺蜜同样因转发而被拘留两日,另一名在私下与林某谈论此事的老师,也因传播而被处以四日拘留,只因怀孕未被执行。这说明,警方对该谣言事件采取了整体处置,防止进一步扩散。 案件的经过,让公众看到几个关键点。其一,微信群并非绝对的私人空间。很多人以为小群是“私密”的,但法律并没有将微信群完全等同于面对面谈话。只要信息有被复制、转发的可能,就具备传播风险。其二,不核实即转发本身就是风险。即使不是谣言制造者,也可能成为传播链条的一环,从而承担法律后果。其三,执法尺度的把握。在本案中,警方依照法律条文处罚,但同时考虑了林某配合的态度,作出了从轻处理,这体现了执法的柔性。 杭州女教师林某的案件,是现实生活与法律底线的交汇点。它告诉人们:网络空间并非法律真空,微信群也不是“法外之地”。一条看似随意的转发,可能带来实实在在的拘留处罚。法律的态度很明确:造谣违法,传谣同样违法。不造谣,不信谣,不传谣,不仅是一句口号,更是避免害人害己的底线。