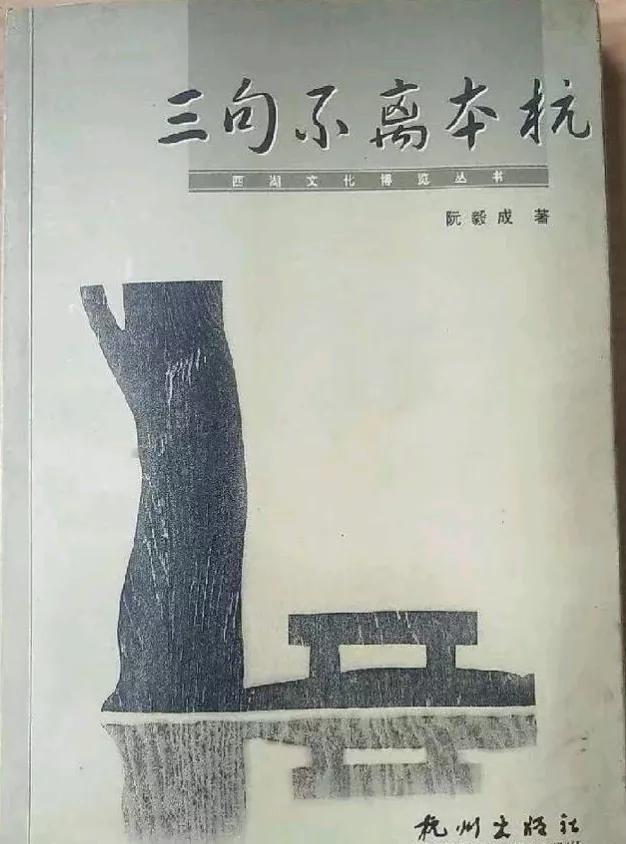

1991年,广东男子赵泰来,放弃中国国籍,转头加入英国,在英国,他打扮成乞丐,四处捡废品,引人嘲笑,谁料,20年后,众人却含泪说:“我们为他骄傲!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 赵泰来出生在1954年的广东东莞,他的家境不凡,家族中曾出过著名外交官伍廷芳,这位家族长辈不仅在政界有声望,对中国文化的热爱也深入骨髓,早年间,面对西方列强对中国文物的掠夺,伍廷芳倾尽心力,从海外赎回不少流失文物,并将它们秘密运送到国外的安全地方保存,家族对文物的珍视不止体现在收藏上,更像是一种代代传承的责任。 赵泰来从小生活在书画和古物环绕的环境中,还没上小学就开始练毛笔,十几岁已能独立画出不俗的作品,他的童年在文化的氛围中静静展开,原以为会这样安稳成长,直到1969年,他经历了人生的剧变,那一年,父母相继去世,他成了孤儿,被送往香港投奔姨妈伍月娥。 姨妈是个极有主见的女性,未婚,一直守着家族留下来的部分藏品,她把赵泰来当作接班人培养,不仅教他鉴赏古物,还带他拜访岭南画派名家,继续深造传统艺术,赵泰来在那个小小的住房里,一边画画,一边听姨妈讲述家族如何一代代守住那些从战火中抢救出来的文物。 1981年,姨妈去世前,把一封文件和一串钥匙交给赵泰来,那是一处位于英国伦敦郊外庄园的所有权证明,里面记录着一个惊人的事实:庄园地下室藏有六万多件中国文物,赵泰来明白,从那一刻起,自己肩负起的不是几幅画、几件瓷器,而是一个家族历经百年所守护的文化根脉。 他没有时间犹豫,随后便启程前往英国,到达后,他打开地窖的大门,映入眼帘的是层层叠叠的木箱,厚重的灰尘扑鼻而来,他一箱箱打开,逐一清点,里面是从商代青铜器到清代书画,各类文物琳琅满目,这些藏品年代跨度极大,材质复杂,保存状况也参差不齐,有些青铜器锈蚀斑斑,有些丝织品已经开始腐化,他知道,要让这些文物重见天日,不仅要修复、清理,更重要的是得把它们安全地送回中国。 然而事情没那么简单,他发现,若以中国公民身份处理这笔遗产,会陷入无尽的法律与关务麻烦,1991年,他作出一个让人无法理解的决定:放弃中国国籍,转为英国公民,这一举动在家乡引起不小波澜,亲戚朋友议论纷纷,甚至有人指责他背弃了祖国,他没有解释太多,因为他知道自己必须这么做,才能让接下来的计划顺利进行。 他开始过一种几乎与世隔绝的生活,为了不惊动外人,他不敢请助手,一切工作都亲力亲为,从清理锈迹到查阅古籍验证出土年代,他每天在地窖一待就是十多个小时,更难的是运输问题,文物数量太多,若大规模集中运出,极有可能引起注意,于是他想了个折中的办法:利用日常垃圾中的纸板、泡沫等材料,将文物一件件包裹伪装,分批次运送。 这就是他开始捡垃圾的原因,每天清晨,他出门四处寻找包装材料,垃圾站、超市后门、工业区他都去过,别人看他像个拾荒者,他却早已习以为常,他把收来的泡沫切割成合适大小,一件件包裹文物,再藏进假装是废弃电器的空壳里,一台旧洗衣机里,可能藏着汉代玉衣;一堆看似无用的报废铁皮,实际包着唐代铜镜。 他注册了一家艺术品贸易公司,对外宣称从事中英文化交流,实则为运输文物制造合法外衣,每次运输,他都亲自开车送货,亲自监督装船,有时遇到海关抽检,他也早有准备,递上完备的文件,表情平静,偶尔风声紧,他就暂停运输,回到地窖继续维护藏品,除霉、除虫、做编号,哪怕手上没钱,也不允许文物受一丁点损伤。 为了维持这场漫长的行动,他陆续卖掉了在香港和伦敦的多处房产,换来的资金全都投入文物修复和运输中,他对自己生活要求极低,常年吃方便面,喝自来水,穿旧衣服,但对于文物包装,他从不省钱,防潮、防震材料一律选用最高标准,他说自己不配拥有这些东西,只是一个“搬运工”,负责把它们送回真正的归宿。 从1995年开始,他以每年几百上千件的节奏,将这些文物分批送回中国,第一批捐给广州艺术博物院,接着是番禺的宝墨园,后来又有国家博物馆和其他地方陆续接收,他亲自布展、擦拭玻璃柜、调整展品角度,像对待孩子一样小心,到2011年,六万多件文物全部完成归还,那一年他已经年近六旬,身体疲惫却神情轻松。 他没有为自己留下一件藏品,也没在任何文物上签名留念,别人问他值不值得,他只是笑笑,有人说他是“最穷的亿万富翁”,他却觉得自己是最富有的守护者,因为他知道,那些文物不是为了收藏而存在,而是为了让更多人看到、记住、传承。 信息来源:人民网《赵泰来:捐赠文物价值超过8亿元人民币》