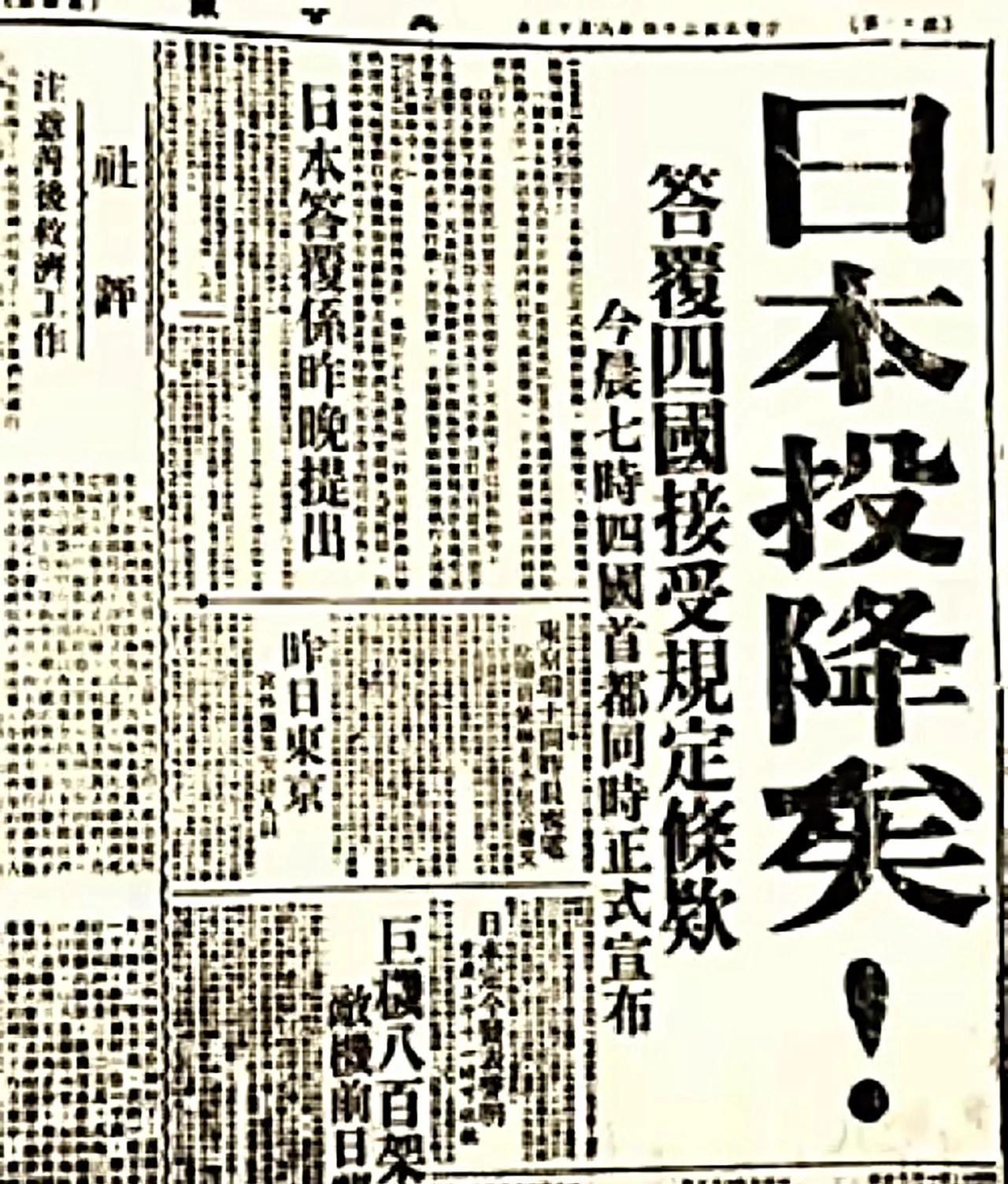

“给钱也不卖给中国。”为了打压中国发展,日本和德国联合断供高铁车轮,毁掉了中国上亿订单。他们还没来得及得意,就被中国的“应对措施”彻底打脸! 高铁车轮被誉为”工业皇冠上的明珠”,技术门槛极高。2010年代初,当中国高铁建设如火如荼时,掌握核心技术的日本、德国等国却对中国实施技术封锁,拒绝出售关键部件。他们万万没想到,这种”卡脖子”行为竟成了中国自主创新的催化剂。 说起这事,还得从中国高铁大发展的那个年代讲起。当时,全世界能够掌握高铁车轮技术的国家只有四个,他们分别是日本、意大利、德国、还有法国,而恰好这四个国家和中国的关系都不是特别的好,所以当中国主动找到这些国家,想要和这些国家购买高铁车轮的时候,这些国家直接拒绝了我们的请求。 这些国家不仅开出天价,还搞起了严格的保密政策。他们也不愿意申报专利,当时他们对高铁车轮的保密程度,简直到了让人瞠目结舌的地步。你说这不是明摆着要卡中国脖子嘛? 高铁车轮到底有多难造?这玩意儿可不是普通火车轮子那么简单。高铁时速动辄350公里,车轮每秒要转几十圈,承受的压力、摩擦、温度变化都极其苛刻。钢材的纯净度、韧性、硬度都有严格要求,差一点都不行。 面对这种技术封锁,中国没有坐以待毙。2008年,马钢正式启动了高铁车轮国产化项目。说实话,当时谁心里都没底,毕竟这是世界级难题。 马钢的工程师们从零开始搞研发,没有现成的技术资料,只能通过拆解进口车轮来分析成分和工艺。你知道高铁车轮的氧含量要控制在多少吗?百万分之十以下!这个数字听起来就让人头疼。 一节高铁车辆重60多吨,每一对车轮承重达17吨,同时长期承受往复循环应力。要保证车轮在复杂条件下高速安全运行,车轮的纯净度、韧性、硬度、精度等各项指标都有非常严苛的技术要求,失之毫厘差之千里。 经过多年攻关,马钢投入了上百名研发人员,进行了几十轮工业试验,获得了100多项专利。十多年来马钢陆续投资超过40亿用于新建或改造产线及优化工艺。 转机出现在2014年。马钢股份以1300万欧元(约1亿元人民币)收购了破产的法国瓦顿公司。这家公司可是全球知名的轨道交通设备企业,有着上百年的历史和成熟技术。 通过这次收购,马钢不仅获得了宝贵的技术资源,还掌握了进入欧洲市场的通道。关键是,马钢保留了瓦顿在法国的两家工厂,瓦伦谢纳工厂负责车轮的设计、热处理、机加工和检测工序;敦刻尔克工厂负责车轮下料、加热、锻造和轧制。 到了2017年,马钢高速车轮顺利通过60万公里装车运用,获得国内轮轴制造企业首张CRCC证书。这意味着中国高铁车轮技术已经成熟。 更让人意外的是,那些曾经拒绝向中国出售车轮的国家,竟然开始主动找上门来。2018年7月19日,马钢160件时速320公里高速车轮经法国在马钢瓦顿重新包装后,运抵德国铁路公司威滕伯格基地,即将装车上线运行。这是中国制造的高速车轮首次驶出国门。 你说这讽刺不讽刺?当年高高在上、拒绝向中国出售产品的德国铁路公司,如今竟然主动采购中国制造的高铁车轮。德铁则是欧洲最重要的铁路运营商,其对质量标准和供货要求严格,马钢是德铁在亚洲的首家直供商。 这还不算完。2024年1月1日7时23分,迎着新年的晨曦,我国第一列整列装用国产高速车轮的”复兴号”长编组动车组G364次从武汉站驶出,标志着马钢研制的高铁车轮进入中国高铁整列装用载客运用阶段。 如今,马钢辗钢车轮产品市场占有率稳居全国第一、跃居世界第二。马钢高铁车轮已经出口到70多个国家和地区。从当年的技术受制于人,到今天反过来向全世界出口产品,这个转变真是太精彩了。 那些当年想通过技术封锁来打压中国发展的国家,现在只能眼睁睁看着中国高铁车轮在全球市场上攻城略地。说什么”给钱也不卖给中国”,现在倒好,他们要花钱从中国买了。 中国高铁车轮的逆袭,不仅仅是一个产业的胜利,更是自主创新的典型案例。它告诉我们一个道理:任何技术封锁都阻挡不了一个国家自强不息的决心。当你试图用技术优势来要挟别人时,往往会发现,你其实是在逼着对方变得更强大。 从被技术封锁到技术输出,马钢用16年时间完成了华丽转身。如今中国高铁车轮不仅装在复兴号上,也在德国ICE列车上飞驰。对于这样的”中国速度”,你怎么看?欢迎在评论区分享你的观点!