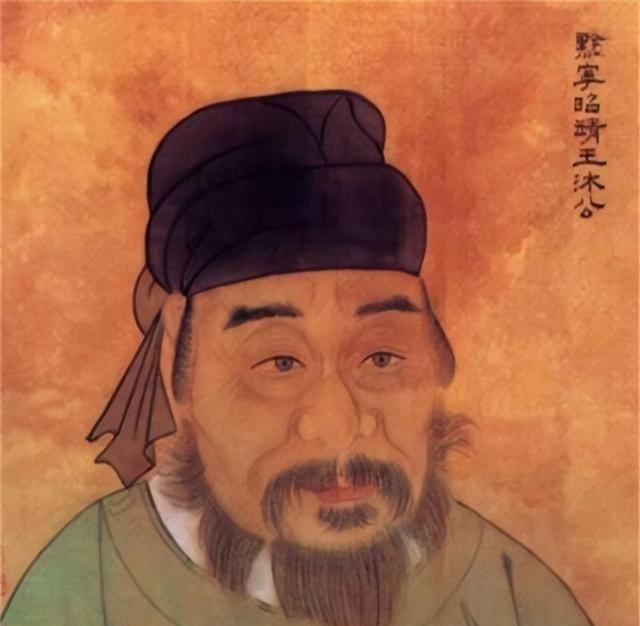

1375年,刘伯温去世才2天,就急匆匆下葬。没想到3天后,朱元璋得到密报,立刻下令,“来人,去给朕把刘伯温的棺木挖出来”结果棺椁打开,众人惊骇,只看到了6个红色的大字,冷汗直流。 1375年,大明朝的“神算子”刘伯温病逝。这位爷有多牛?“前知五百年,后知五百年”,朱元璋打江山,他就是那个在背后画地图、定战略的顶级操盘手。可就是这么一位开国元勋,死后的场面却透着一股子说不出的诡异。 按理说,国之栋梁,怎么也得风光大葬,选个良辰吉日吧?可刘伯温从咽气到入土,前后就两天,快得像是在赶时间。这事儿本就蹊跷,更炸裂的还在后头。 刘伯温下葬才3天,一封十万火急的密报就送到了皇帝朱元璋的案头。没人知道密报里写了啥,只知道朱元璋看完,脸色铁青,猛地一拍桌子,几乎是吼出来的:“来人,去给朕把刘伯温的棺木挖出来!” 满朝文武都懵了。挖开国元勋的坟?这在当时可是天理不容的大事。但皇命如山,谁敢不从? 一群人浩浩荡荡杀到刘伯温的墓地,叮叮哐哐一通挖。棺椁抬出来,在众人紧张的注视下,“嘎吱”一声被撬开。 接下来的一幕,让在场所有人都倒吸一口凉气,脊背发凉。 棺材里,没有金银珠宝,没有奇门遁甲,只有刘伯温安详的遗体。但在棺材盖的内侧,赫然用朱砂写着六个血红的大字。据说,看到这六个字的人,全都吓得腿软,冷汗直流。 这六个字,在民间流传最广的版本是:“开棺见尸,君死国亡”。 这简直就是一道来自九泉之下的诅咒。意思很明白:你朱元璋要是敢挖我的坟,看到我的尸身,那你的皇位也就到头了,大明朝也得跟着完蛋。 一个死了的人,竟然精准预判了皇帝会来挖他的坟,还提前留下了“死亡笔记”。这已经不是神机妙算,简直是通神了。朱元璋看到这六个字,据说也是吓得魂不附体,赶紧下令把棺木原样封好,重新安葬,还扩建了刘伯温的祠堂,以求心安。 朱元璋为什么要挖刘伯温的坟?这背后,藏着一个皇帝内心深处最大的心病——功高震主。 朱元璋是什么人?一个从底层一路砍杀上来的草根皇帝。他最懂人性,也最不信人性。他对那些和他一起打天下的兄弟,心里始终有一根刺。今天你们能帮我打天下,明天会不会帮别人来打我? 刘伯温就属于那种“太聪明”的队友。他的智慧,既是朱元璋的利剑,也是朱元璋枕边的一把尖刀。朱元璋既要用他的才,又要防他的智。这种矛盾心理,贯穿了他们君臣关系的始终。 刘伯温晚年,其实过得非常憋屈。他早就看透了朱元璋的心思,也看透了朝堂的凶险,几次三番请求告老还乡,想离这个权力旋涡远一点。可朱元璋偏不让他走,非要“恩准”他在京城养病。 说是养病,其实就是软禁。为什么?因为当时的朝堂上,正上演着一场“楚党”与“浙党”的终极对决。带头大哥分别是左丞相胡惟庸和刘伯温。刘伯温一死,朱元璋第一个怀疑的,可能就是胡惟庸有没有搞鬼。但更深层的,他可能在怀疑,刘伯温是不是在用“死”来布局? 一个能掐会算的人,他的死,会不会是“假死脱身”?他的坟里,是不是藏着什么兵书、宝藏,或者干脆就是空的? 所以,那封“密报”,很可能根本不存在。真正的原因,是朱元璋自己内心的“权力之痒”发作了。他必须要亲眼确认,刘伯温,这个让他既倚重又忌惮的“智囊”,是真的、彻底地从这个世界上消失了。他要的是一份100%的安全感。 “开棺验尸”,验的不是尸,是这位皇帝的疑心病。 那棺材里那六个字又是怎么回事? 这恰恰是这个传说最高明的地方。它把一个血淋淋的政治故事,包装成了一个神鬼莫测的传奇。 这六个字,大概率是后人编的。但编得实在是太妙了。它精准地抓住了两个核心:一是刘伯温的神机妙算,二是朱元璋的残忍多疑。 老百姓心里有杆秤。他们看着朱元璋坐稳江山后,开始大杀功臣,李善长、蓝玉、胡惟庸……一个个曾经的“合伙人”都不得善终。他们同情刘伯温的遭遇,又畏惧皇帝的威严,不敢明说。怎么办?那就编个故事吧。 在这个故事里,刘伯温不再是那个被权力碾压的悲情谋士。他成了能够洞穿生死、戏耍君王的“神”。他用死后的六个字,给了那个高高在上的皇帝一个响亮的耳光。这是一种精神上的胜利,是弱者对强者最无奈,也最解气的反抗。 所以,这六个字,把它看作是古代版的“网络段子”就对了。它反映的,是当时社会对朱元璋恐怖统治的一种集体情绪。它不是历史的真相,但它比真相更深刻地揭示了那个时代的人心向背。 朱元璋的“开棺验尸”,本质上是一种信息确认的焦虑。他想通过最极端的方式,获取他认为最真实的信息,来消除自己的不安全感。