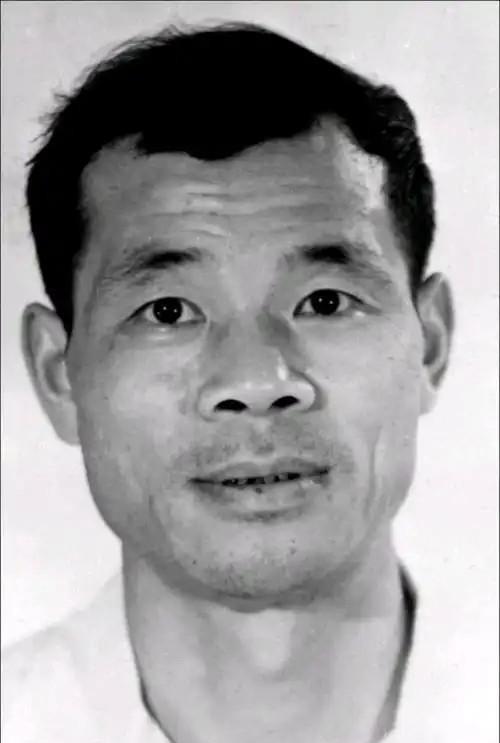

[微风]1982年,罗健夫,一位默默奉献的科学家,留下了令人震撼的遗愿——解剖他的遗体。医生们切开时惊呆了:癌肿布满全身,胸腔里的肿瘤竟比心脏还大!是什么让他在病痛中仍坚持工作到最后一刻? 1951年,17岁的罗健夫瞒着家人报名参军,在部队里凭借着自学考入了西北大学物理系,毕业后,他放弃了大城市的工作机会,主动请缨到条件艰苦的科研单位,一头扎进国家急需的 “图形发生器” 研究中。 上世纪70年代,我国航天、军工领域对图形发生器这类精密设备需求迫切,而国外却对我们实施技术封锁,就在这样的背景下,罗健夫带着3名刚毕业的大学生,在一间废弃仓库里展开了研制工作。 没有现成图纸,他就从外文资料里一点点钻研破解,缺少关键零件,他便骑着自行车跑遍全城的废品站,把别人眼中的“破烂”捡回来改装复用。 为了赶进度,他常常在实验室里一待就是三天三夜,饿了啃几口干馒头,困了就趴在桌上睡觉。 1972年,我国第一台 “图形发生器” 终于研制成功,填补了国内空白,可在上报成果时,罗健夫连自己的名字都没写,后来组织要给他评功,他只是轻描淡写地说:“功劳是大家的,我不过是多熬了几个通宵。” 1975年,罗健夫被确诊为淋巴癌,医生强制他立刻住院,他却揣着诊断书回到实验室,只对同事轻描淡写地说“有点小毛病”。 随后就马上转入到研究工作中,就这样,一直拖到1981年底,当他咳着血晕倒在工作台前时,大家才知道他早已病入膏肓。 弥留之际,罗健夫拉着同事的手说:“我这病…… 或许有点研究价值,遗体就捐给医院吧,能为医学做点贡献也好。” 这便是他留在世间的最后遗愿。 当罗健夫去世,医生们想弄清这个看似“普通” 的癌症患者,为何能在晚期坚持工作那么久时,所有人都震撼了:支撑罗健夫的,是远超常人的意志力。 他胸腔里那个比心脏还大的肿瘤,每一次呼吸都会带来难以忍受的疼痛,而他就在这样的折磨下,坚持修改完了最后一份科研报告。 罗健夫一生清贫,家里最值钱的物件不过是一台旧收音机,可他却拒绝了所有的特殊待遇,他研制的设备创造了巨大价值,却从没想过为自己谋一点私利。 一直到他去世,很多人才知道,这位把国家需求看得比生命还重的科学家,早已把全部身心都献给了他热爱的事业。