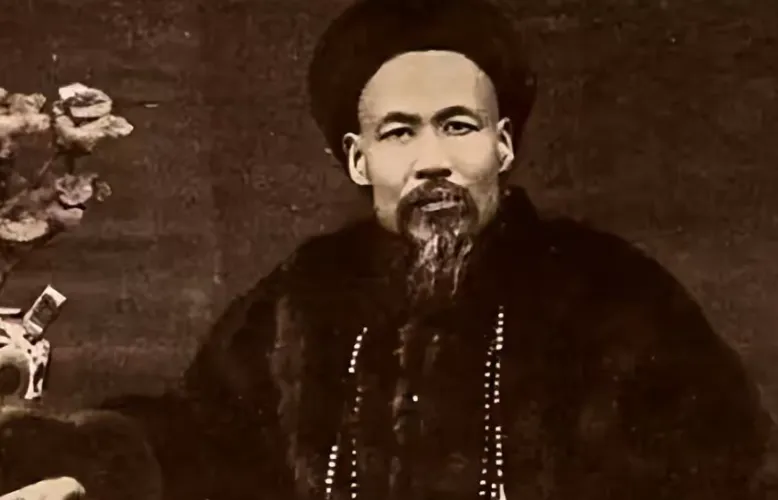

收复新疆后,左宗棠杀掉了所有俘虏,包括降俘,然而,左宗棠手上沾满了血,却没人骂,为何? “十万条性命换三十年太平,值不值?”左宗棠在酒泉大帐内掷下这道军令时,枯瘦的手指划过新疆的地图,帐外戈壁上的风沙打在帐上簌簌作响。这位六十多岁的统帅望着刚被押解入营的数千降俘,最终吐出四个字:“不留生俘。” 当左宗棠带着棺材出征,这口棺材既是向朝廷表决心,也是给将士们立军令状 —— 要么收复新疆,要么战死沙场。 可彼时的新疆早已成了烂摊子:阿古柏从浩罕带来的 “安集延人”在当地烧杀抢掠,强征 “人头税”,甚至把反抗者的头颅挂在城门上示众。库车、喀什等地的百姓为了活命,躲进沙漠戈壁,饿死者不计其数。 清军入疆后,第一战打古牧地,守将白彦虎是个反复无常的叛匪,此前已多次降而复叛,手上沾满汉族和维吾尔族百姓的鲜血。城破后,白彦虎带着残部逃跑,留下的 3000 多俘虏里,有一半是他从陕甘带来的回民叛军,这些人在当地参与过屠村,民愤极大,最终被就地正法。 有人说这是 “杀降”,可翻开当时的记载,这些俘虏并非普通士兵。阿古柏的军队里,除了安集延雇佣兵,还有大量被裹挟的当地百姓。左宗棠下令 “分而治之”:凡新疆本地百姓,只要放下武器就发放粮食,让他们回家务农;而那些 “安集延悍匪” 和白彦虎的核心党羽,一律严惩。 真正让争议平息的,是收复新疆后的局面。左宗棠在新疆推行“改土归流”,废除伯克世袭制度,建立州县制;修水渠、办屯垦,让逃荒的百姓重返家园;甚至从湖南老家带过去的茶苗,如今在伊犁河谷长成了万亩茶园。 后世评价左宗棠时,绕不开两个关键词:“国家统一” 与 “时代局限”。如果没有他,新疆可能就成了第二个外蒙古。而新疆的石油、天然气、棉花,如今已成为国家发展的重要资源,这份遗产,我们至今仍在享用。 虽然杀俘确实有违战争伦理,但当时的新疆,部族林立,叛降无常。阿古柏就是利用“降而复叛”的手段吞并了多个部落,白彦虎更是以“投降”为幌子多次偷袭清军。在通讯不畅、补给困难的情况下,左宗棠的铁腕,某种程度上是为了避免“放虎归山”。 他在给朝廷的奏折里说得直白:“今日纵之,明日复来,徒增将士伤亡,百姓苦难。” 当然,我们也不必刻意美化“杀俘”的行为。按如今社会情况来看,人道主义是文明的底线,但评价历史人物,更要学会“穿越”到当时的语境。 毕竟当时的中国,面临的是“三千年未有之大变局”,领土被蚕食,主权被践踏,在那样一个“弱肉强食”的时代,左宗棠能用铁血手段保住新疆,已经是超越时代的壮举。 文丨小王 编辑丨史叔

![说一个冷知识,左宗棠是抬着加特林进的新疆。[笑着哭][笑着哭][笑着哭]左宗棠不](http://image.uczzd.cn/13463424137692175540.jpg?id=0)

用户63xxx34

乱世用重典,还是古人明事理