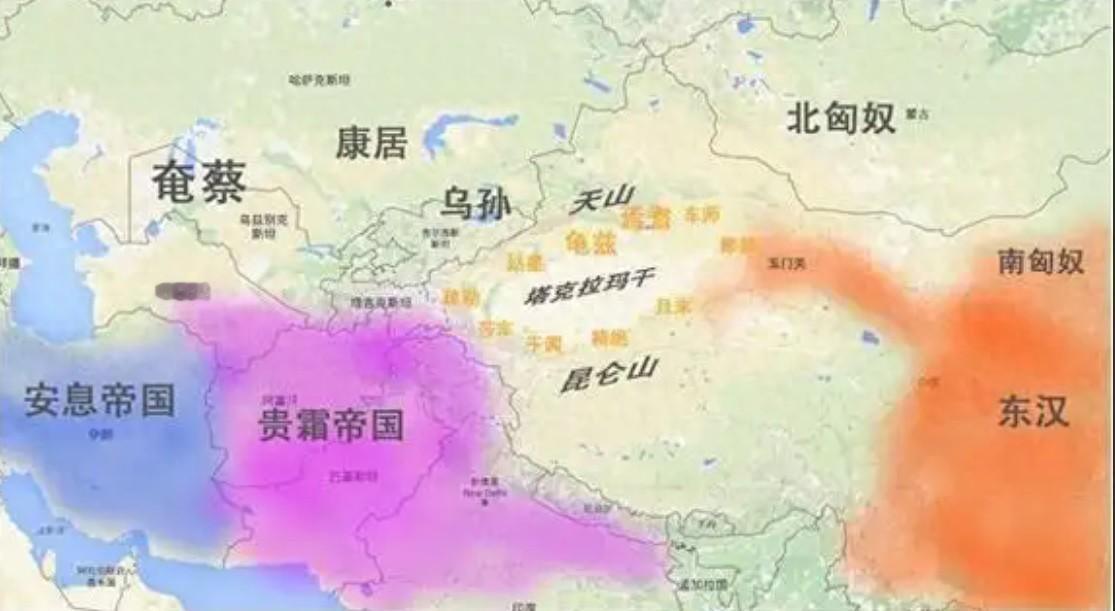

1885年74岁左宗棠去世,慈禧闻讯,连忙翻阅左宗棠临终前上的奏折,脸色大变:“准奏左爱卿生前遗愿。” 左宗棠在福州去世,这位湘军统帅的离世标志着一个时代的结束,左宗棠临终前上呈的最后一份奏折,直到他去世后才被慈禧太后重新翻阅。奏折中提出了两个关键建议:正式设立台湾省,加强海防建设。然而此时提出这些建议,已经太晚了。 十年前的1875年,新疆伊犁地区被沙俄占领。朝廷内部对是否收复新疆产生激烈争论,以李鸿章为代表的“海防派”认为,新疆地处偏远,耗费巨大,不如将资金投入海防建设。 而左宗棠坚持认为新疆不可放弃,“重新疆者所以保蒙古,保蒙古者所以卫京师”,1876年64岁的左宗棠主动请缨西征,他变卖家产筹集军饷,组建了一支装备精良的湘军。 这支军队配备了当时先进的洋枪洋炮,还聘请了德国军事顾问,西征过程异常艰难。新疆地域辽阔,补给困难,左宗棠采用“缓进速战”的策略,先稳固后方,再逐步推进。1878年湘军收复了除伊犁外的新疆全境。 1881年通过《伊犁条约》的谈判,清政府最终收回了伊犁九城中的七城,虽然付出了赔款和割让部分土地的代价,但保住了新疆的完整。 收复新疆后,左宗棠意识到海防的重要性开始凸显,1883年中法战争爆发,法国舰队封锁台湾海峡,威胁福建沿海。 起初朝廷并不打算让年迈的左宗棠出征,直到马江海战中福建水师几乎全军覆没,才紧急调遣左宗棠督办福建军务。 71岁的左宗棠抱病南下,迅速整顿福建防务,他调集各路军队,加强台湾防守,同时在大陆沿海布置炮台。经过几个月的准备,成功击退了法军对台湾的进攻。 然而就在军事形势好转时,朝廷却决定与法国议和《中法新约》的签订让左宗棠深感愤慨,他认为明明可以继续作战取得更大胜利,却选择了妥协。 这次战争让左宗棠深刻认识到海防的紧迫性,他在奏折中反复强调:“海防重于塞防,沿海各省防务亟待加强。”左宗棠提出了具体的海防建设方案。 首先是设立台湾省,将台湾从福建省独立出来,设置专门的行政机构管理,其次是建立独立的海军衙门,统一管理沿海防务和舰队建设。 这些建议在当时具有很强的前瞻性。台湾地处东南要冲,是防御日本南下的关键,而统一的海军管理体制,能够避免各省各自为政的弊端。 但左宗棠的建议并未得到及时采纳,朝廷内部对于海防投入仍有分歧,加上财政紧张,这些改革计划被一再推迟。 1884年左宗棠的健康状况急剧恶化,长期的军旅生涯和操劳过度让这位老将身心俱疲,他在病榻上仍然关心着国防建设,频繁上奏建议加强海防。 左宗棠去世一年后,朝廷才正式设立台湾省,刘铭传出任首任台湾巡抚,但海军衙门的建立又拖延了数年,直到1885年才正式成立。 1894年甲午战争爆发时,北洋海军虽然装备不错,但缺乏统一指挥,各舰队协调不力,海军军费被大量挪用,许多军舰疏于维护,弹药储备不足。 战争的结果印证了左宗棠的担忧,北洋海军全军覆没,台湾被迫割让给日本,如果早几年采纳左宗棠的建议,加强海防建设,历史可能会是另一个结果。 左宗棠的战略眼光在当时是超前的,他既看到了陆防的重要性,也预见了海防的紧迫性,从收复新疆到建议加强海防,体现了一个军事家的全局观念。 晚清政府的决策机制过于缓慢,往往等到危机爆发才匆忙应对,左宗棠提出的许多建议都有很强的操作性,但实施时间太晚,错过了最佳时机。 我们能看到一个老将的忧国忧民之心,左宗棠用自己的一生诠释了什么是“鞠躬尽瘁,死而后已”。他的经历也提醒我们,战略眼光和执行力同样重要,再好的建议如果不能及时实施,也会变成历史的遗憾。 左宗棠的故事告诉我们,个人的力量虽然有限,但坚持正确的方向,为国家和民族的未来谋划,这种精神品质是值得永远传承的。 信源: 《左宗棠全集》岳麓书社出版 《清史稿》中华书局 《中国近代史》