1979年,有人建议要保留汪东兴的职位,但是陈云却认为,如果让他再继续担任,就算我们同意了,那全国人民也不会同意的。

1979年冬,十一届三中全会刚落幕,中国站在历史转折点上。汪东兴的职务去留,成了中央会议上的热议话题。有人念及他革命资历深厚,力主保留其党中央副主席职位;陈云却一针见血,指出全国人民更盼望能吃饱饭、干好活的务实干部。这场争论背后,是革命党向执政党转型的阵痛,也是时代对专业治国的新呼唤。究竟是资历优先,还是能力当先? 汪东兴的革命生涯堪称传奇。1916年,他出生在江西弋阳一户贫农家庭,家境贫寒,幼年便帮着家里干农活。13岁那年,他加入方志敏领导的土地革命,扛着红缨枪,组织儿童团传递情报,年纪轻轻就投身革命洪流。1932年,16岁的他正式加入中国共产党,编入红十军,参加了中央苏区的反“围剿”战斗。长征途中,他随部队翻雪山、过草地,脚趾因严寒冻伤,至今走路略有不便,但他始终咬牙跟上队伍。1947年,他被调至毛泽东身边,负责警卫工作。在延安保卫战中,他率领警卫排在王家湾阻击敌人,为中央机关转移争取时间,立下汗马功劳。开国大典前,他曾建议在天安门城楼加装防弹玻璃,毛泽东却说“不要搞特殊”,这一提议最终作罢。他的经历,浓缩了中国革命的艰难与辉煌,令人肃然起敬。

1979年的中央会议上,汪东兴的职务调整引发激烈讨论。当时的中国,经济形势严峻,粮食产量不足,八亿人吃不饱饭,工厂大面积停工,外汇储备少得可怜。老百姓最关心的是能不能填饱肚子、找到工作,而不是谁在高位上。有人提出,汪东兴跟随毛泽东多年,保卫工作功不可没,理应保留党中央副主席的职位。这意见并非毫无道理,毕竟他的革命资历摆在那儿,战火中出生入死,谁能不佩服?可陈云站了出来,直言不讳:即便中央同意让他继续干,全国人民也不会买账。这话听着刺耳,却点中了要害。陈云翻开经济报表,细数粮食、工业、财政的数据,强调治理国家得靠专业人才,不是光凭革命热情就能解决温饱问题。他还举了个例子:全国粮食产量才三亿吨,离满足需求差得远,工厂产值低迷,财政赤字压得国家喘不过气。陈云的发言,句句落在实处,数据摆在面前,没人能反驳。 这场讨论,其实是两种思路的碰撞。一种是看重革命资历,觉得老同志功劳大,理应留在高位;另一种是着眼现实,强调专业能力,治理国家得靠会算账、懂管理的干部。陈云的观点,代表了后一种思路。他在10月的中央工作会议上又把这话说了一遍,语气更重:经济工作不是喊口号,得多打算盘、看报表。汪东兴在警卫工作上经验丰富,但搞经济需要不一样的本事。

这话说得实在,赢得不少人点头。谷牧后来回忆,陈云当场算了笔账:粮食缺口有多大,工业产值差多少,财政赤字有多严重,桩桩件件都摆在桌上,革命热情解决不了这些硬邦邦的问题。陈云的坚持,不是针对个人,而是顺应时代需求。中国刚从革命年代走出来,急需从革命党转型为执政党,干部选拔得跟上这个变化。 讨论的结果,逐渐明朗。多数人认同,干部得选那些能解决实际问题的,而不是光靠资历吃饭。汪东兴本人没怎么表态,坐在会场一角,低头翻文件,沉默应对。他的态度,或许已经说明他对大局的理解。1980年2月,十一届五中全会正式批准他辞去党中央副主席的职务。这不是简单的职位变动,而是中国领导层的一次深刻转型。从那以后,干部选拔越来越注重专业能力,懂经济、会管理的干部开始走上前台。这变化,直接为后来的改革开放铺了路。试想一下,如果当时还拘泥于资历,选不出能干实事的干部,中国的经济腾飞能有那么快吗?陈云的这句“全国人民不会同意”,其实说出了老百姓的心声:要吃饭,要工作,要过上好日子。

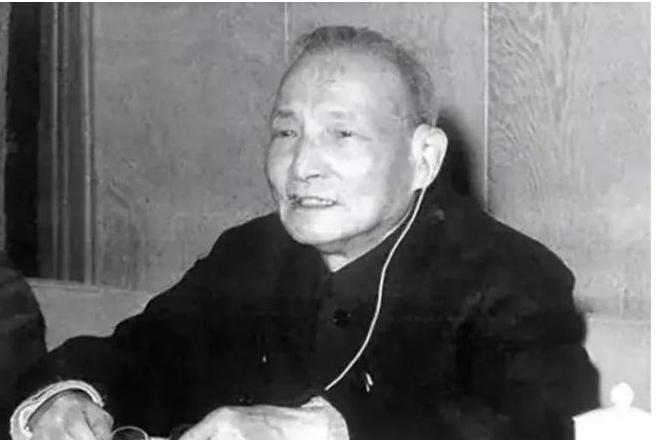

汪东兴退下来后,生活低调得让人惊讶。他主动搬出中南海,住进西城区一栋普通民居楼,把专车交还给机关事务管理局,平时走路上下班。每年毛泽东诞辰,他都早早来到纪念堂,整理衣襟,静静致敬。2008年,92岁的他在接受《百年潮》采访时,提到了开国大典前那次防弹玻璃的建议,语气平淡,像是讲别人的故事。2015年8月21日,他以百岁高龄去世。新华社的讣告里,提到他参加过五次反“围剿”和长征,字字是历史的分量。他的退场,没有怨言,只有平静,体现了一个老革命者的大局观。 这场职务调整的风波,表面看是人事变动,深层看却是中国从革命走向建设的缩影。陈云的坚持,汪东兴的退让,都在那个历史节点上,成了国家转型的注脚。改革开放的成功,离不开这种务实的选择。干部队伍的专业化,为中国经济起飞打下了基础。