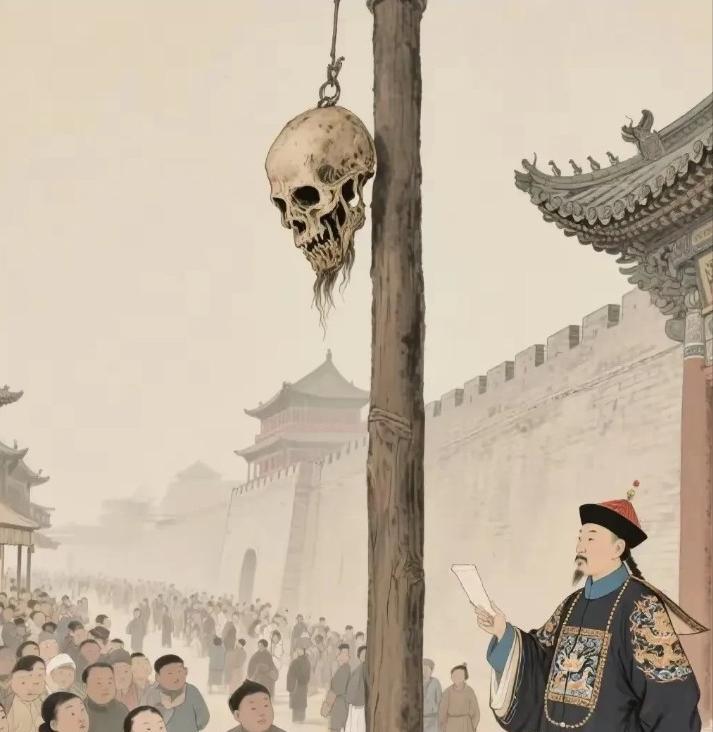

1894年深秋,北京紫禁城里发生了一件骇人听闻的事。宫门紧闭,乾清宫内一声令下,珍妃被强行拖出御前,按在冰冷的地砖上。褫衣、廷杖,四十下竹棍打在身上,一旁的隆裕皇后被这突如其来的惩罚惊得昏厥,场面混乱而诡异。这一幕,不是单纯的家法,更像是一场精心布置的宫廷肃杀。 珍妃曾是光绪帝最宠爱的女人,她聪明,敢言,善书画,更重要的是她支持改革,甚至参与政事。对外,和外国使节敢于交涉;对内,替光绪搭桥牵线,成为维新派在后宫的支点。她不是传统意义上的妃子,她活跃在政治边缘,偏偏又是慈禧最忌惮的那类人。 慈禧容不得后宫出现第二个声音,尤其是与她唱反调的年轻女子。珍妃越红,慈禧越冷。表面风平浪静,暗地风起云涌。珍妃每一次在光绪面前提及政改,每一次出现在太监口中的“大清女英”,都在无声激怒太后。 矛盾终于爆发。在一次与洋人会面前,珍妃力劝光绪不要全听太后,甚至私下干预仪节安排。这一举动被太监密报,慈禧震怒。廷杖的命令就是在这种积怨中爆发的——不是因错,而是因威。 那天,珍妃没有任何心理准备就被人压制带到御前。没有宣旨,没有审讯,连遮体的帘布都没有。光绪人在偏殿,急赶过来时已来不及阻止,只能眼睁睁看着她被打倒在地。 慈禧站在高处冷眼旁观,四十杖一落,宣示的不是家法,而是权威。这不是“教训”一个妃子,而是警告整个皇宫乃至维新派势力——她,才是掌控这座宫城的人。 珍妃被杖之后并未被杀,而是被贬为贵人,幽禁于冷宫一角,终日不得见天光。身体伤势虽愈,精神却彻底崩塌。她曾光鲜的衣裳被剥去,她曾骄傲的才情无处施展,只剩一个“多事妇人”的标签,被贴在宫墙之下。 光绪想救,却无力。即便是皇帝,在那场宫廷风暴中,也只是个看客。此后数年,珍妃如影随形地被提及于改革失败、变法受阻的指责中,被人当作失败象征。 当年八国联军兵临北京,慈禧带着光绪仓皇西逃。在临走前,她又一次想起珍妃,没带走,也不想留下。命人将她推入井中,葬于水底。至死,珍妃都不明白,她不过是一个想帮皇帝一把的女人,为什么成了整个帝国的祭品。 这场廷杖,不只是刑罚,更是转折点。它敲碎了光绪改革的最后底气,也标记了慈禧对政权的绝对控制。珍妃从宠妃到死囚,只走了一步。这一步里有信任的坍塌,有时代的断裂。 光绪后来在回忆中记下那一刻,他说那一声杖令,比战场鼓声还响,打的不只是她的身,也打断了未来的路。 珍妃死后十余年,清帝退位,皇城空旷。那口井还在,盖着石板,静静躺在角落里。没有铭文,没有碑记,只有旧宫人偶尔低声提起那个被活活打倒的女子。她不曾反叛,不曾篡位,只是多说了几句改革的好处,就被冠上大错,永无翻身。 宫廷从来不是温柔乡。它像是一个巨大的棋盘,每一个人都是棋子。珍妃想当桥梁,结果成了裂缝。慈禧用她做样板,杀一儆百,也封死了皇帝变法的通道。 至此,珍妃成为悲剧符号,却也是晚清变革失控的注脚。她头颅低垂、身已受杖,权势之下无能招架,死后亦无尊严。这才是她命运最残酷的注脚:在权力的盒子里,她不是希冀,而是威胁;她不是伴侣,而是试金石。 最后的讽刺是,所有史书为她留下的不过是一个名字、一段屈辱、一口井。她死后被追封为珍贵妃,是名誉,不是权力;是对个人萌芽政念的安抚,不是对历史的赢面。这顶权力之帽仍盖在她头上,永远提醒改革者:究竟谁掌筴杖,谁坐在屋脊。 宫门一闭,一切如旧。但那年四十杖,打在后宫,也打进了历史。它提醒世人,在那个时代,女人可以是妃,也可以是弃子。光绪可以是皇帝,也可以是傀儡。而慈禧,只要她不死,就永远是棋手。