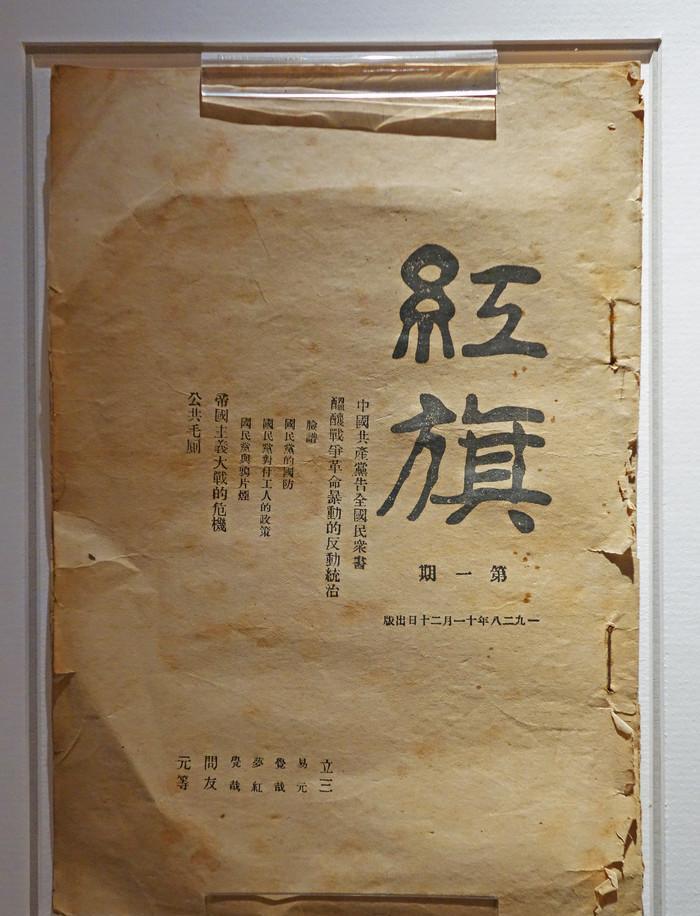

1988年6月16日那天,全国不少订阅了《红旗》杂志的读者,翻到最后一页时,眼前一行字格外刺眼——“欢迎订阅《求是》杂志”。没有提前公告,没有正式告别,一句话像锤子砸下来,砸碎了人们三十年的熟悉。有人愣住,有人掉泪,还有人反复确认是不是真的。《红旗》停刊了,一个时代的象征,就这样悄无声息地落幕。 没人想到,这样一份曾经代表着最高理论声音的杂志,会以如此低调方式告别。更没人想到,背后的故事,比这寥寥数语复杂得多。《红旗》从来不是普通刊物,它的每一个字、每一篇文章,都曾代表着权威和方向。而现在,它像一位被请下讲坛的老人,突然被要求退场,没人敢大声谈论,甚至没人给它送别。 当初创刊时,《红旗》定位就是“党内理论战线的中坚”。它刊登的不是一般评论,而是政策风向和意识形态的硬通货。从毛泽东亲笔撰稿,到刘少奇、周恩来、邓小平相继为其撰文,它承载的,是整个国家思想运转的“引擎”。三十年里,它曾左右政策解读,也曾代表中央发声。在无数干部眼中,这不是一本杂志,是一杆旗,是一面镜。 可时代变了,脚步越走越快。《红旗》开始落伍。不是它不努力,而是它太沉重。社会议题在激烈交锋,它却常常缺席。真理标准大讨论如火如荼,它几乎不发声。当人们纷纷探讨改革、制度、现实问题时,它还在回望历史,咀嚼老问题,像是迟迟没醒的梦游者。 《人民日报》《光明日报》轮番上阵,掀起讨论高潮,《红旗》却拒稿、冷处理。有人说它“怕事”,也有人说它“不识时务”。但无论动机如何,它确实错过了一次转型的机会。一份理论刊物,如果不能回应时代发问,就注定会被边缘。 总编熊复面对社会热议,选择收紧立场。他删掉与改革有关的稿件,回避现实争议,把《红旗》守成了一个封闭的小岛。他没错,但也没赢。他想保护权威,却保住了形式,失去了意义。当外界在质疑《红旗》沉默时,他还在强调“稳定”“统一”,可惜,读者已经开始流向别处。 等《求是》宣布创刊,人们才意识到,一切早已安排好。这不是一时决定,而是一场渐进的更替。杂志名由邓小平亲笔题写,意义不言而喻。《求是》不只是一本新刊,它是一个新声音的登场,是体制话语的一次洗牌。它接过《红旗》的衣钵,但走得更轻、更快,也更贴近新现实。 那段时间,《红旗》的老员工情绪复杂。他们曾以编辑这本杂志为荣,如今却成了“被更换的老型号”。没有仪式,没有欢送,只是一句淡淡的“欢迎订阅新刊”,就把他们的历史抹去。他们知道,这是不可逆的趋势。一个旧范式结束了,一个新时代在逼近。 不少学者事后回忆,停刊其实早有征兆。从刊物影响力下降,到体制内定位动摇,再到社会舆论的倒向,《红旗》逐步从主角退成配角,最后连台词都被删光。它没崩塌,而是被“安静地遗忘”。有人说,这是对它最大的宽容。也有人说,这是对它最冷的处理。 当《求是》第一期登上架,很多读者发现,它的文风、结构、视角,都与《红旗》不一样。它开始重视实践问题,不再拘泥旧框架;开始讨论当代发展,不再回避争议话题。它像个年轻继承人,带着尊敬登场,却也不惧革新。 而《红旗》,仿佛被塞进一个纪念馆,被时代封存。它的名字不再在新闻出现,它的声音不再出现在主流刊物里。它留下的是一串编号,一些历史文件,还有无数老干部的记忆。 三十年不短,它曾照亮一代人的思想,也曾主导过无数决策。可在改革浪潮前,它显得迟缓笨重,来不及调头,更没有准备好被替代。《红旗》的离场,不是失败,而是一次自然更迭。它没有错,只是站错了位置,走得太慢,被时间抛在了后面。 但也正因为如此,它的退场才值得铭记。它代表着一种旧式权威的谢幕,也象征着新型话语的崛起。从《红旗》到《求是》,不是一场争斗,而是一种演替。历史走得快,从不给人多余时间。 三十年后再看这件事,人们或许忘了《红旗》的每一期封面,但那天最后一页的那行字,还在一些人的记忆里:欢迎订阅《求是》。短短几个字,像个印章,把一个时代盖上句点。 没人为它写碑文,但历史不会忘。它曾是旗,也曾是方向。它静静退下,不喧哗,不抗议,只留下一片空白,任人回望。它的消失,不是结束,而是开始。 因为,总要有人离场,才能让下一个声音响起。